Les définitions des méthodes se trouvent :

https://rams.agence-biomedecine.fr/greffe-dorganes-donnees-generales-et-methodes

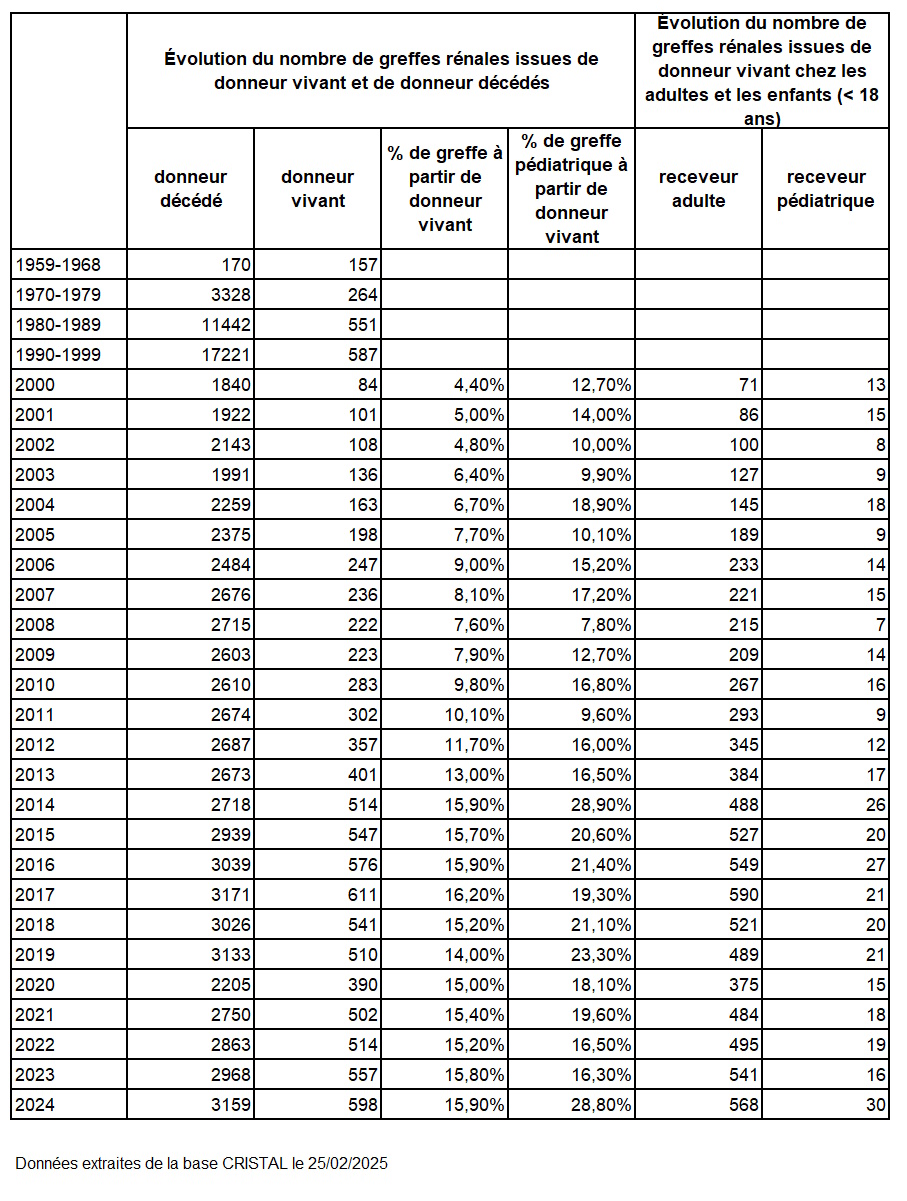

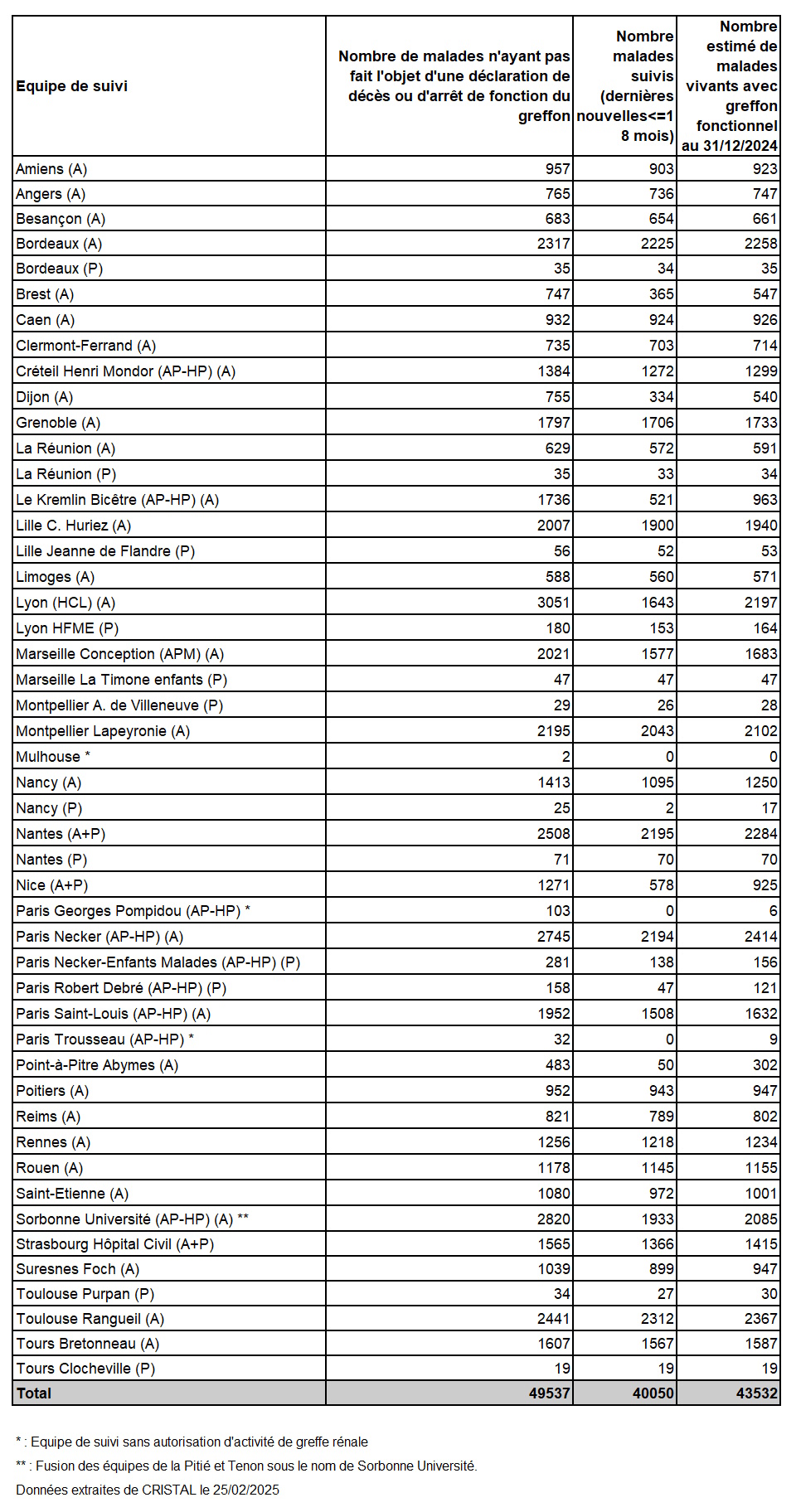

Depuis 1959, année de la première greffe rénale en France, un total de 108 264 greffes rénales a été enregistré. Le nombre estimé de malades porteurs d’un greffon rénal fonctionnel est de 43 532 au 31 décembre 2024 soit une prévalence de 642 par million d’habitants (pmh).

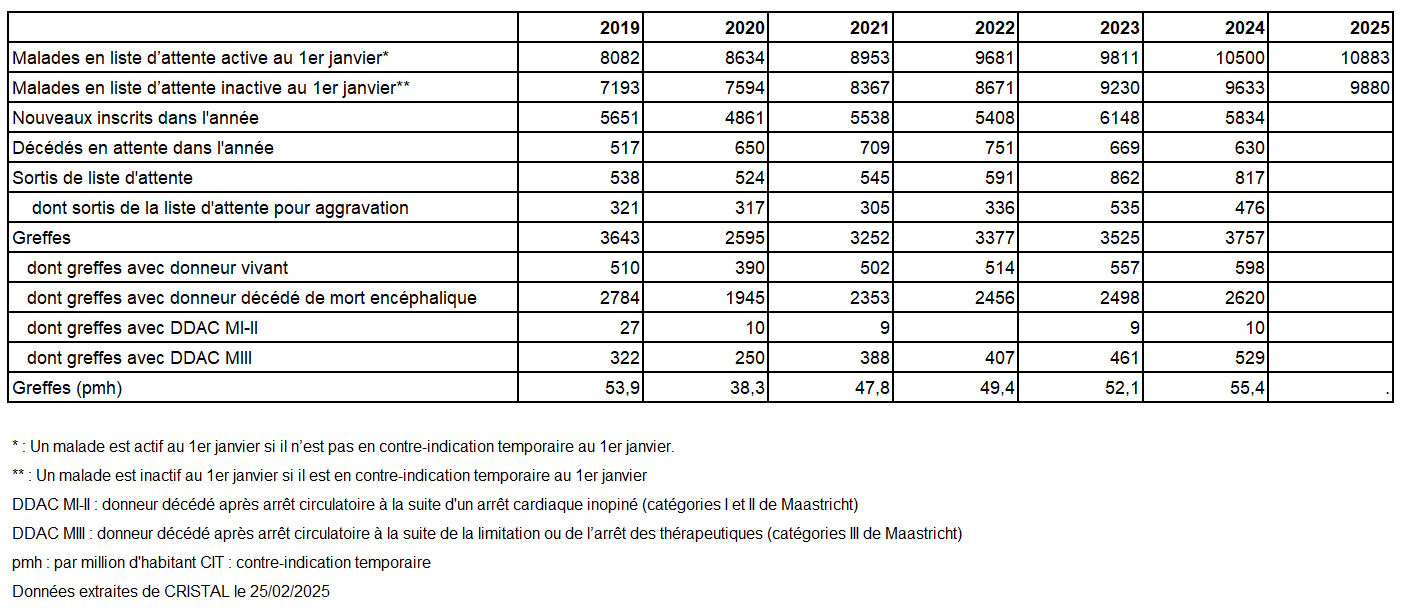

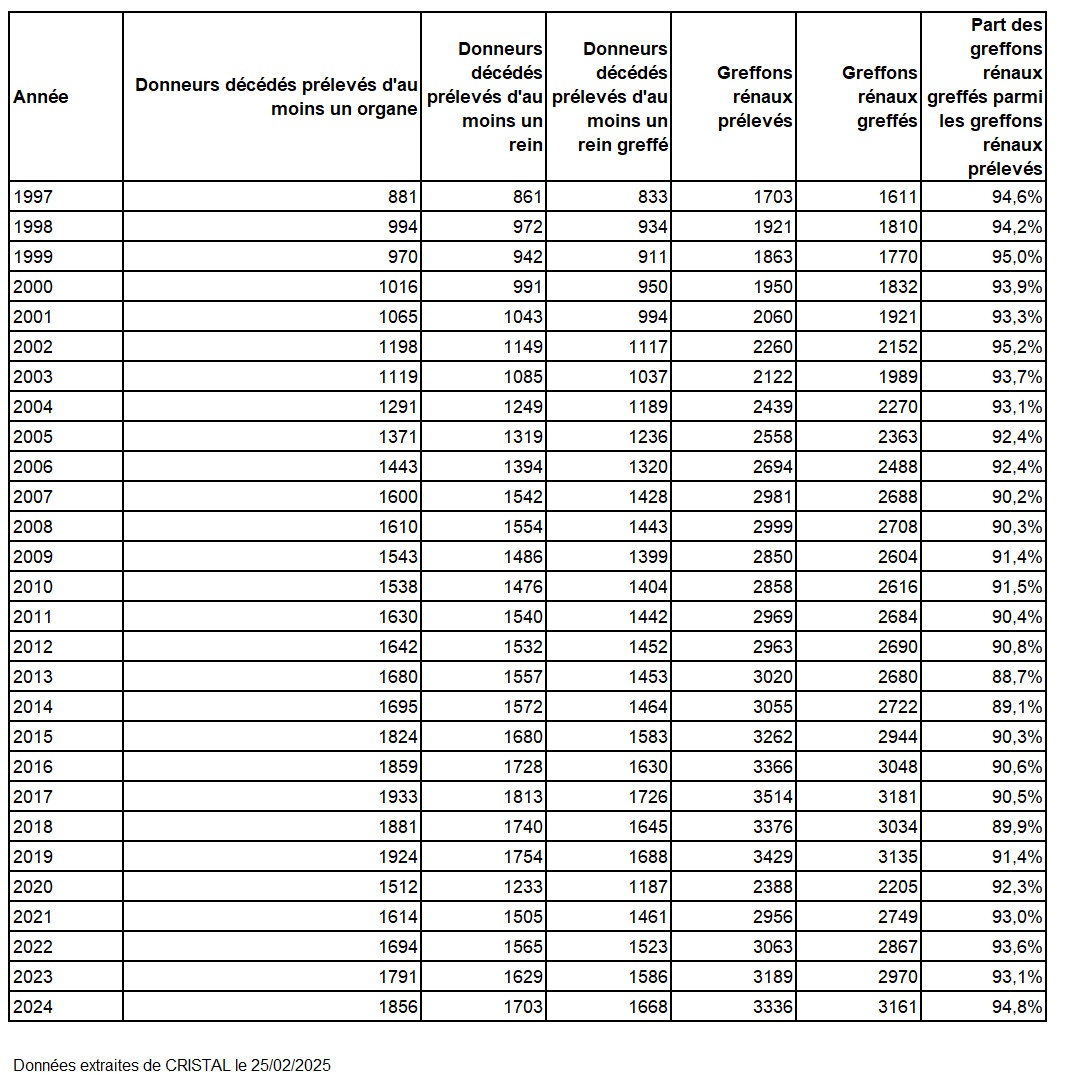

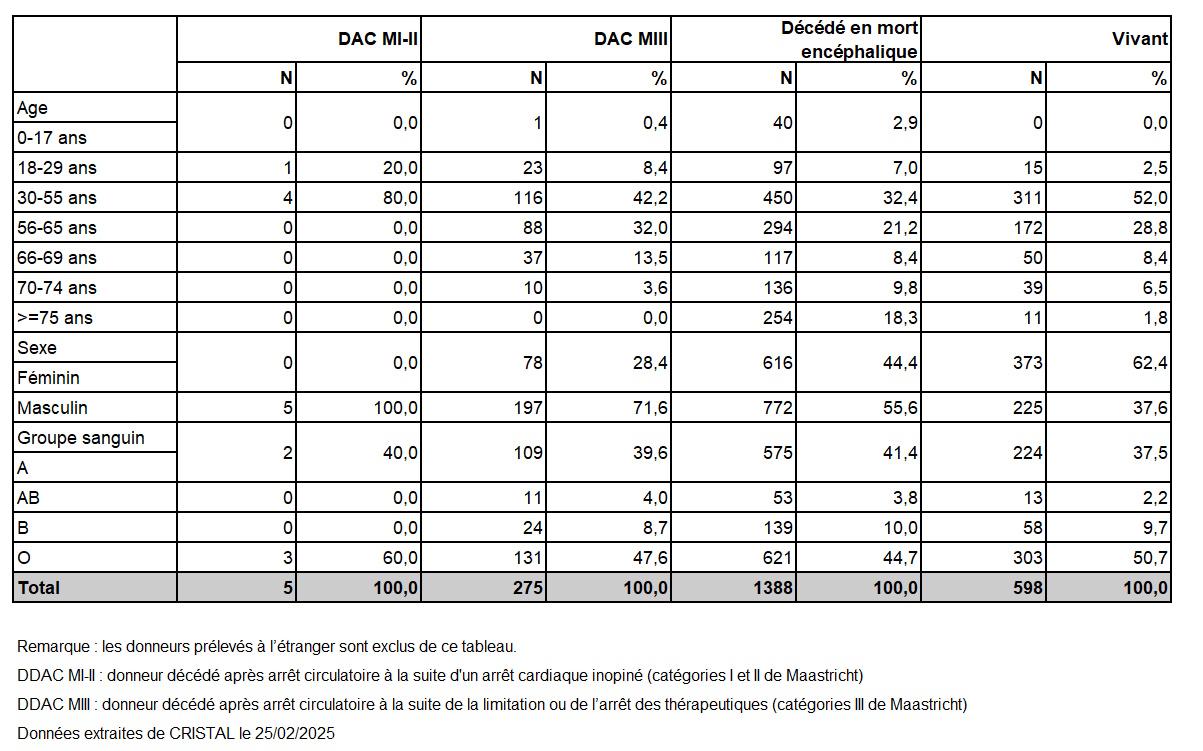

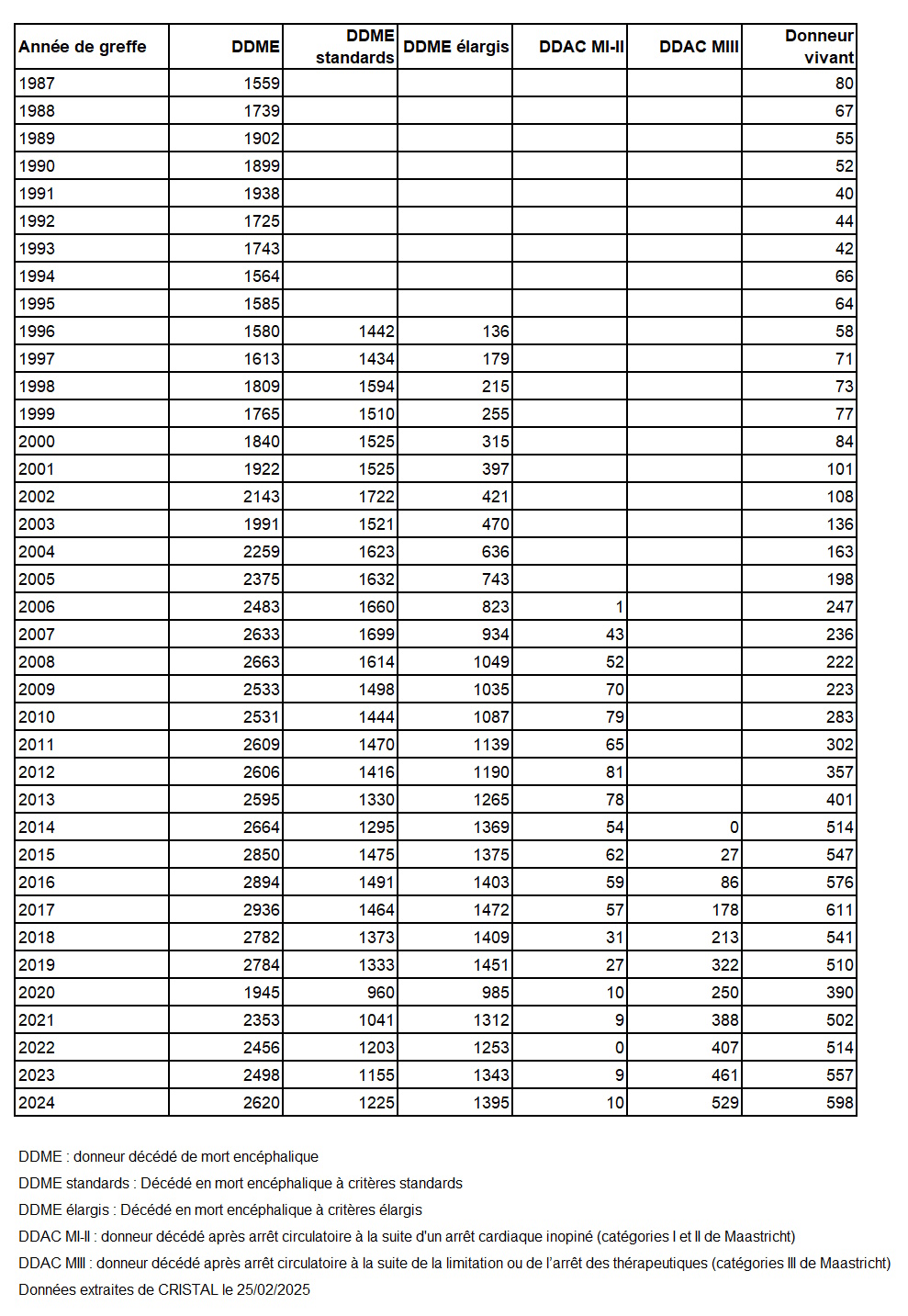

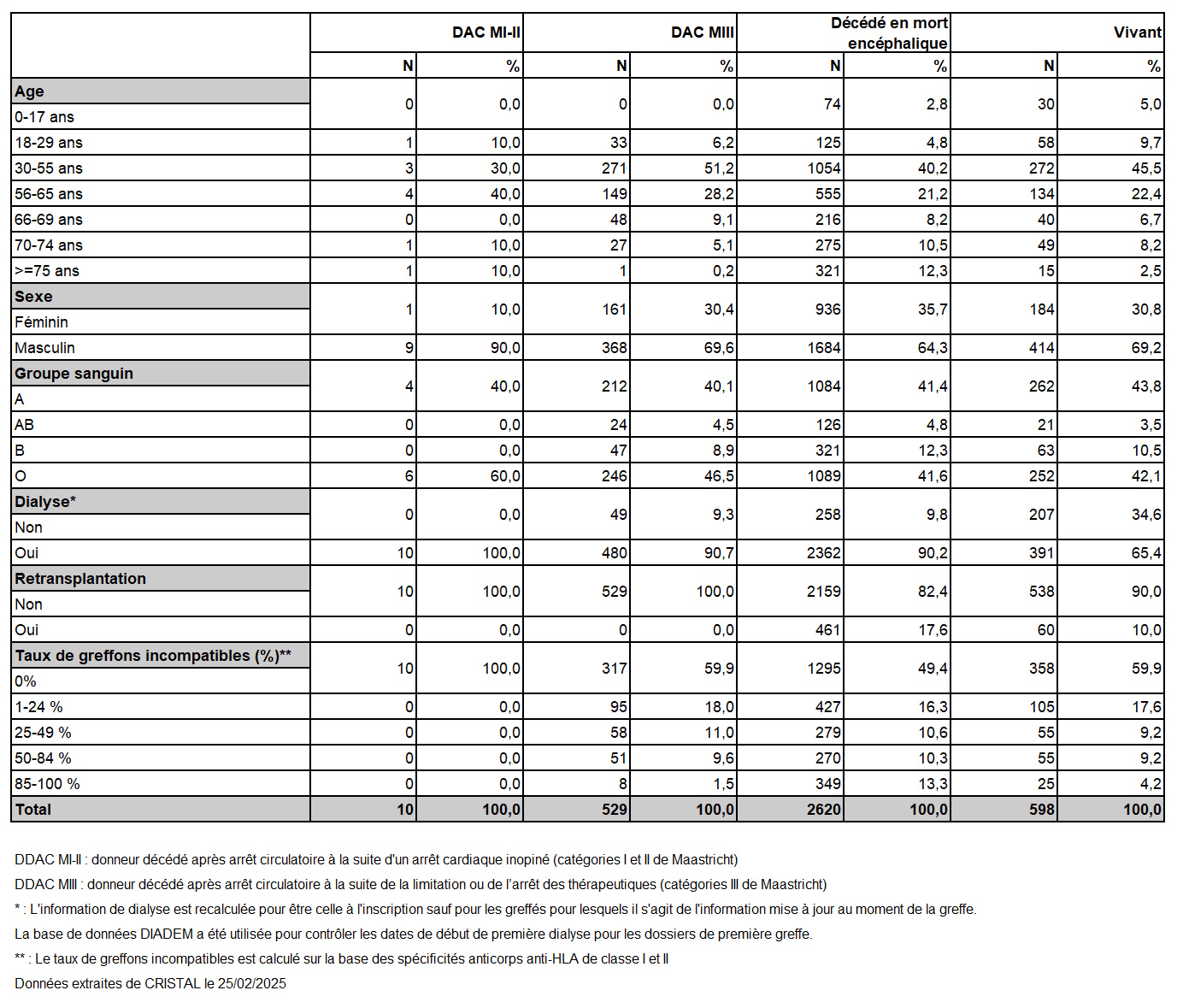

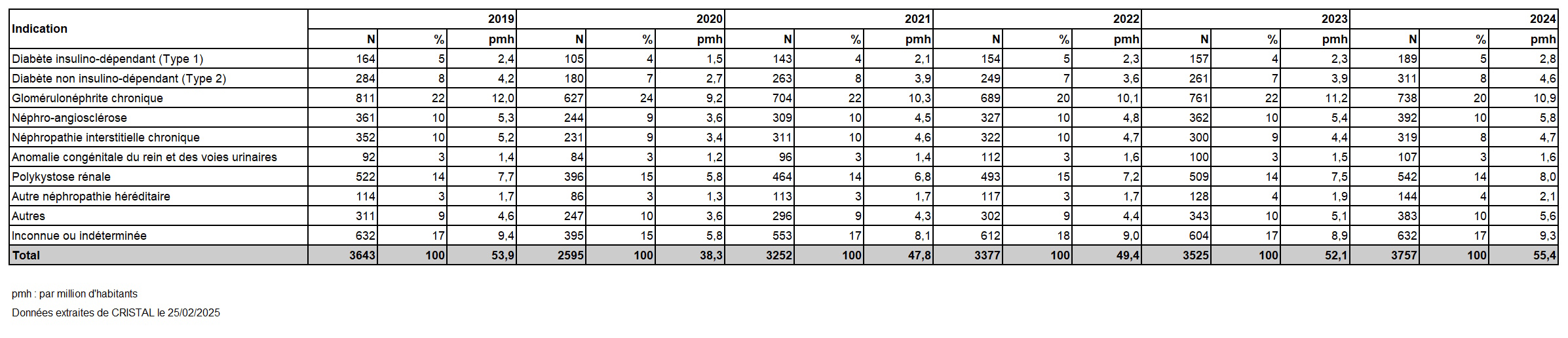

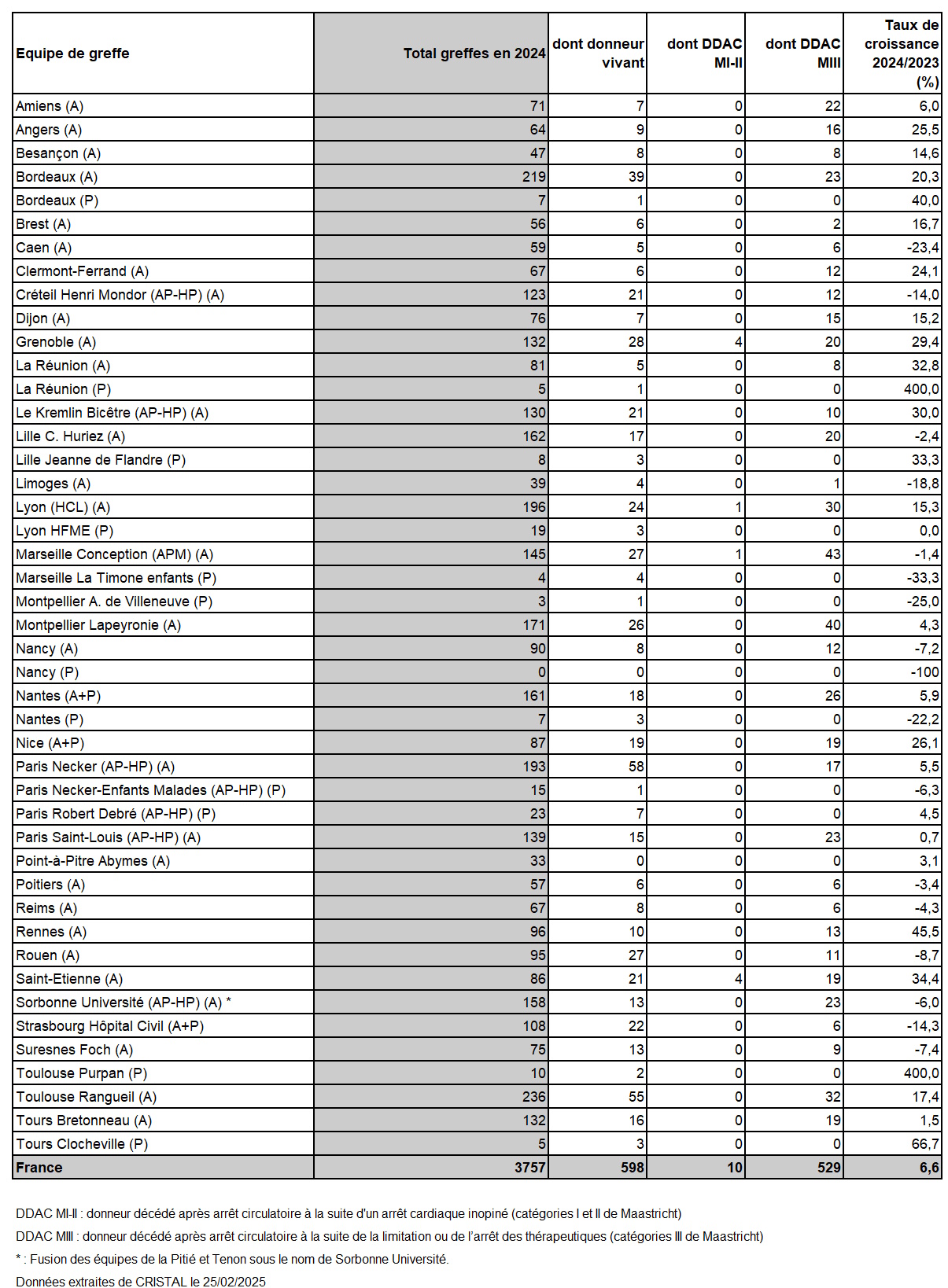

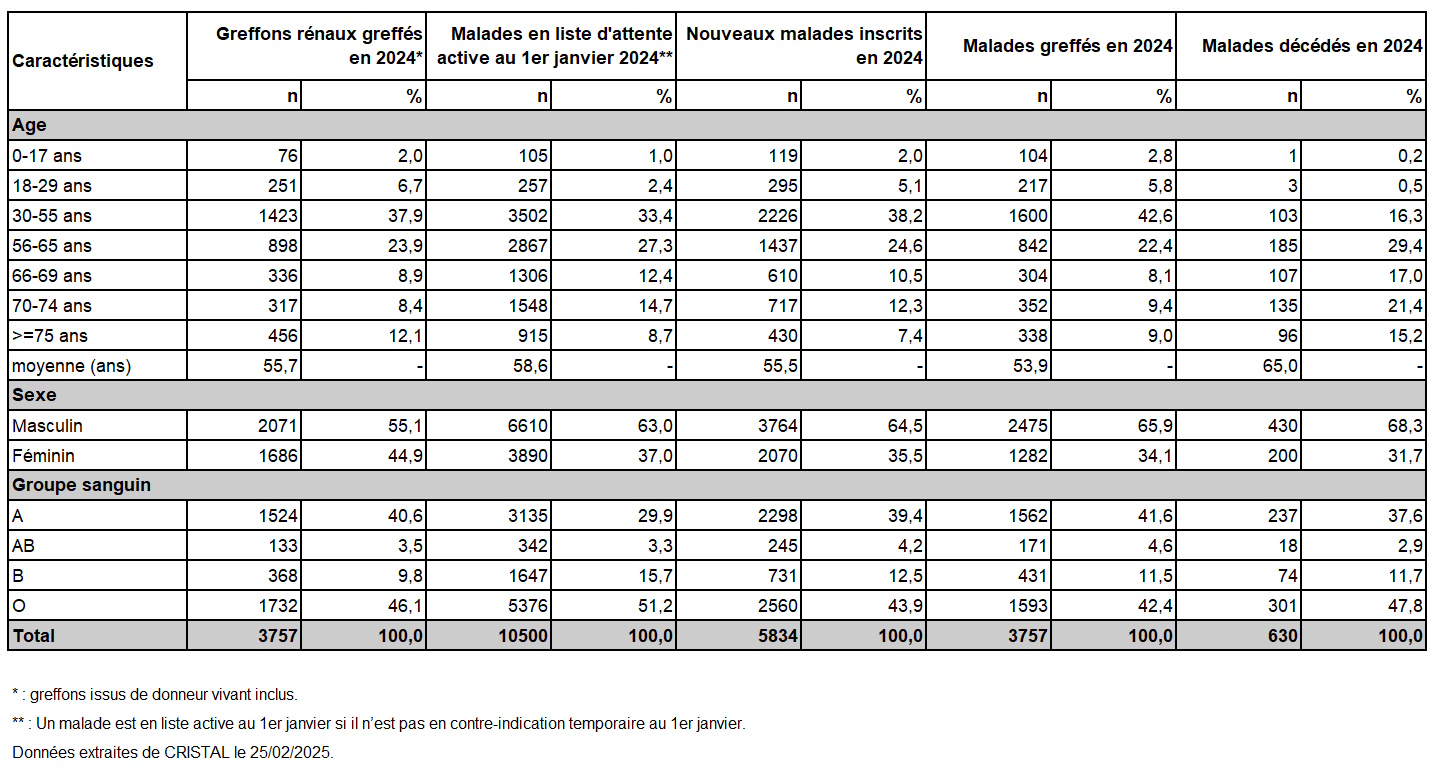

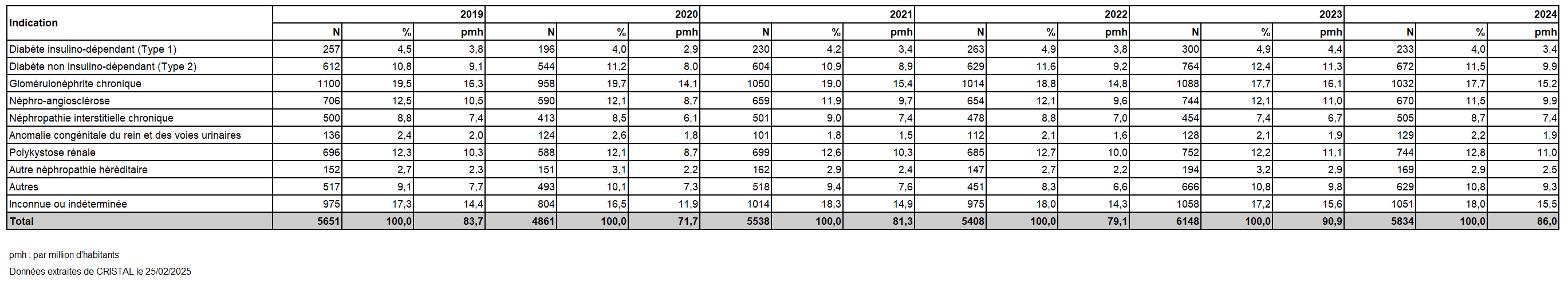

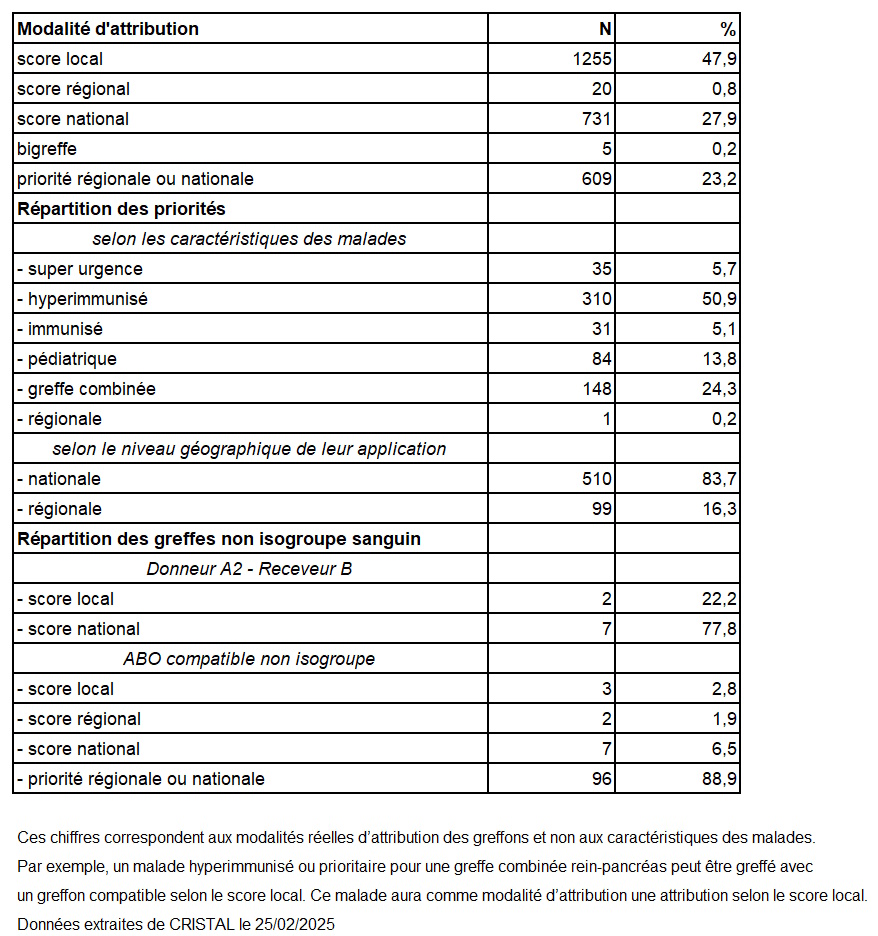

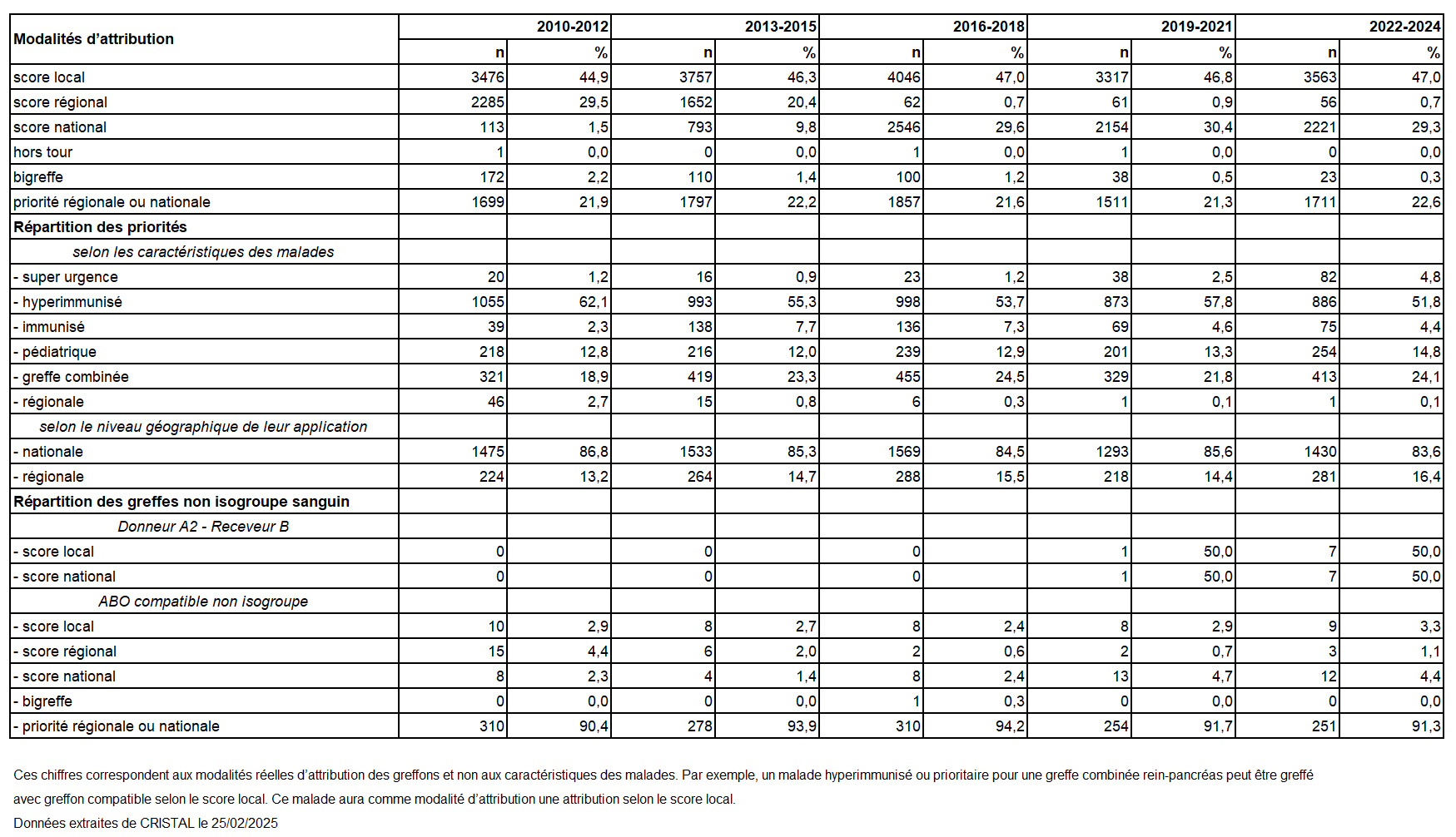

L’année 2024 est marquée par une progression du nombre de greffes rénales (+6,6% par rapport à 2023) qui dépasse enfin l’activité d’avant la crise sanitaire (+3,1% par rapport à 2019) et atteint 3 757 greffes rénales (55,4 pmh) (Tableau R1). Les greffes rénales sont issues pour :

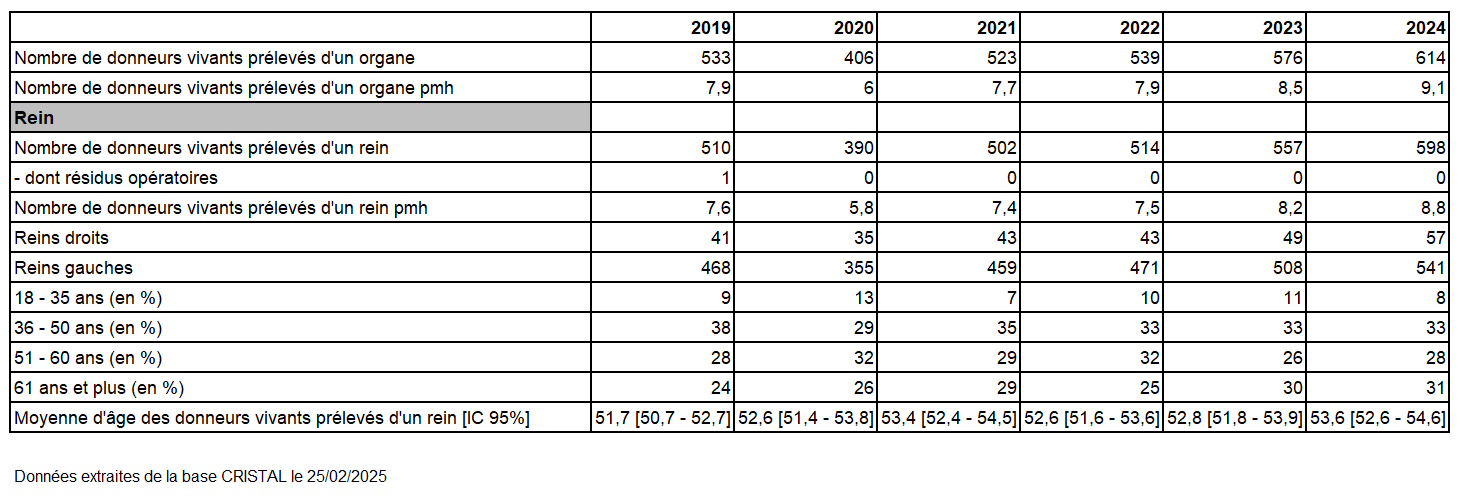

- 15,9% de donneurs vivants soit 598 greffes (8,8 pmh) (+ 7,4% par rapport à 2023 soit + 41 greffes en 2024). Depuis 1959, le nombre des 10 000 greffes rénales à partir de donneurs vivants a été dépassé courant l’année 2024 !

- 69,7% de donneurs décédés en état de mort encéphalique soit 2 620 greffes (+ 4,9% par rapport à 2023 soit + 122 greffes en 2024),

- 14,3% de donneurs décédés après arrêt circulatoire de la catégorie II ou III de Maastricht soit 539 greffes (+14,7% par rapport à 2023 soit + 69 greffes)

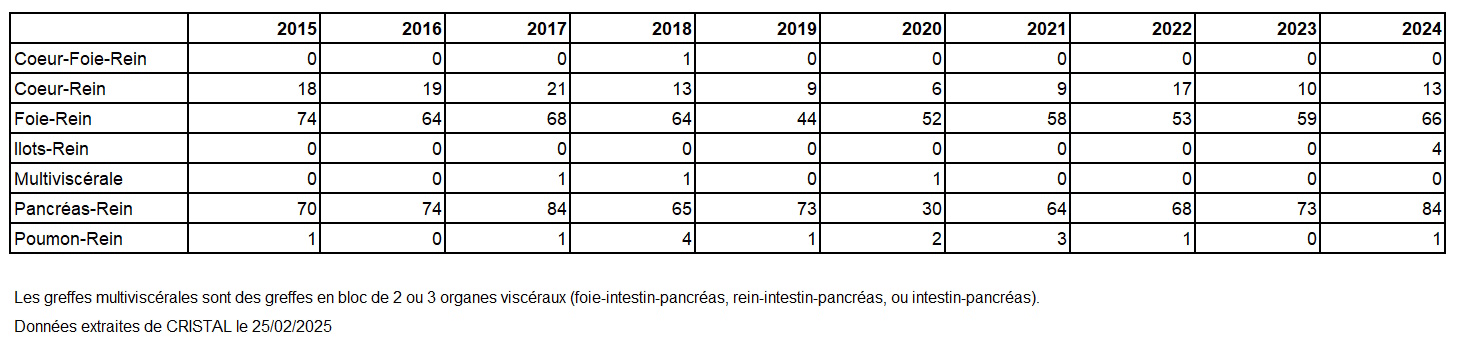

En 2024, 168 greffes combinées à une greffe rénale ont été réalisées dont 50,0% sont des greffes de rein-pancréas et 39,3% des greffes de rein-foie. Pour la 1ière fois, 4 injections d’îlots de Langerhans ont été combinées à des greffes rénales (Tableau R32).

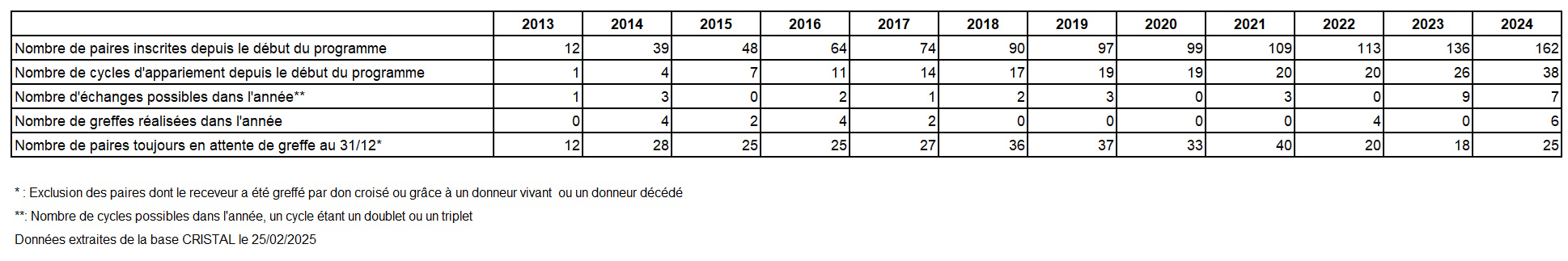

Pour la 1ière fois, 2 triplets (triplet = 3 paires engagées) ont été réalisées en don croisé soit 6 greffes compatibles issues de donneurs vivants incompatibles avec leur proche en don direct (Tableau R44).

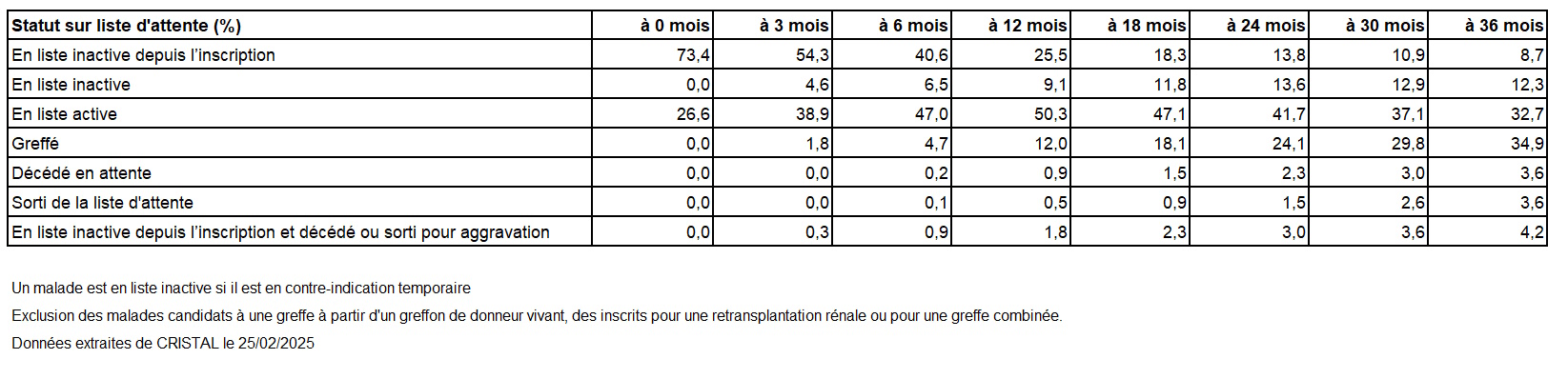

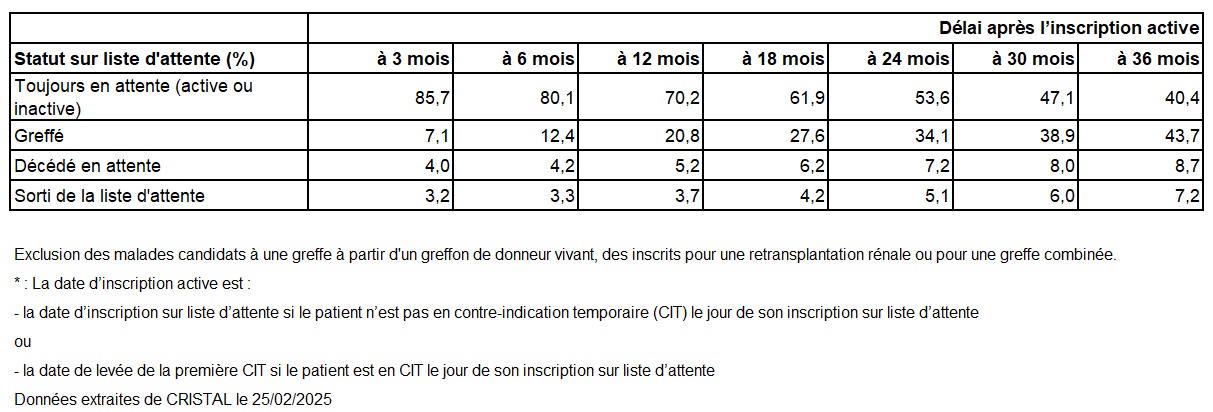

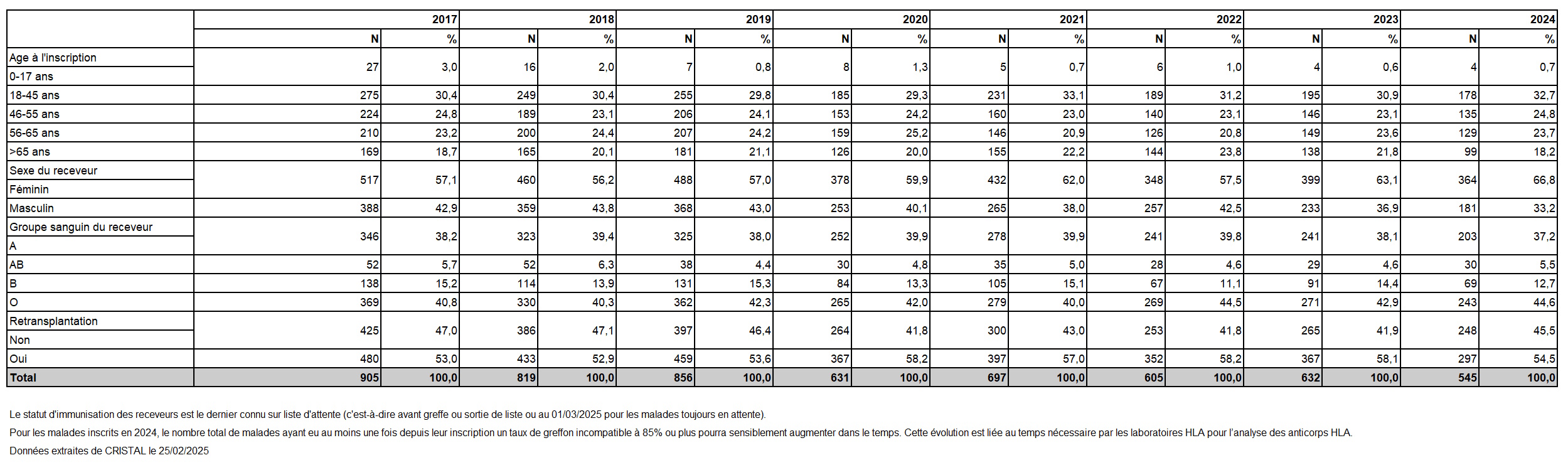

L’année 2024 est marquée par une moindre inscription de nouveaux malades (-5,1%) par rapport à 2023 mais la pénurie perdure et l’on observe une progression du nombre de malades en liste d’attente pour atteindre 10 883 malades en liste d’attente active au 1ier janvier 2025 (+3,6%). Les décès ou sortis de liste pour aggravation sont en recul (-8,1%) par rapport à 2023.

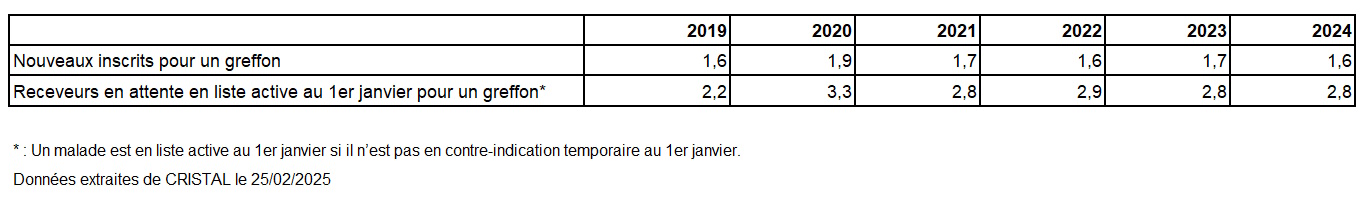

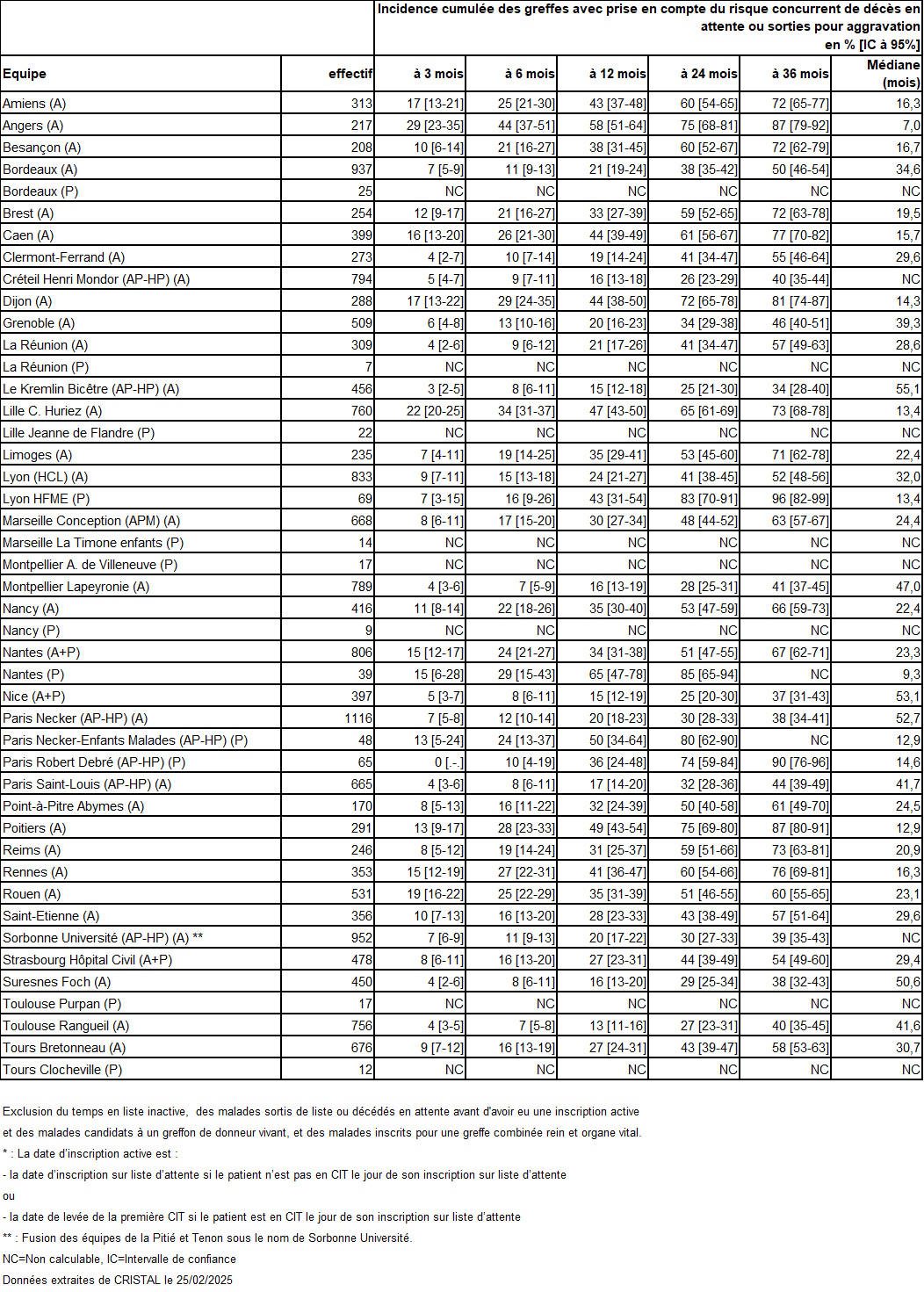

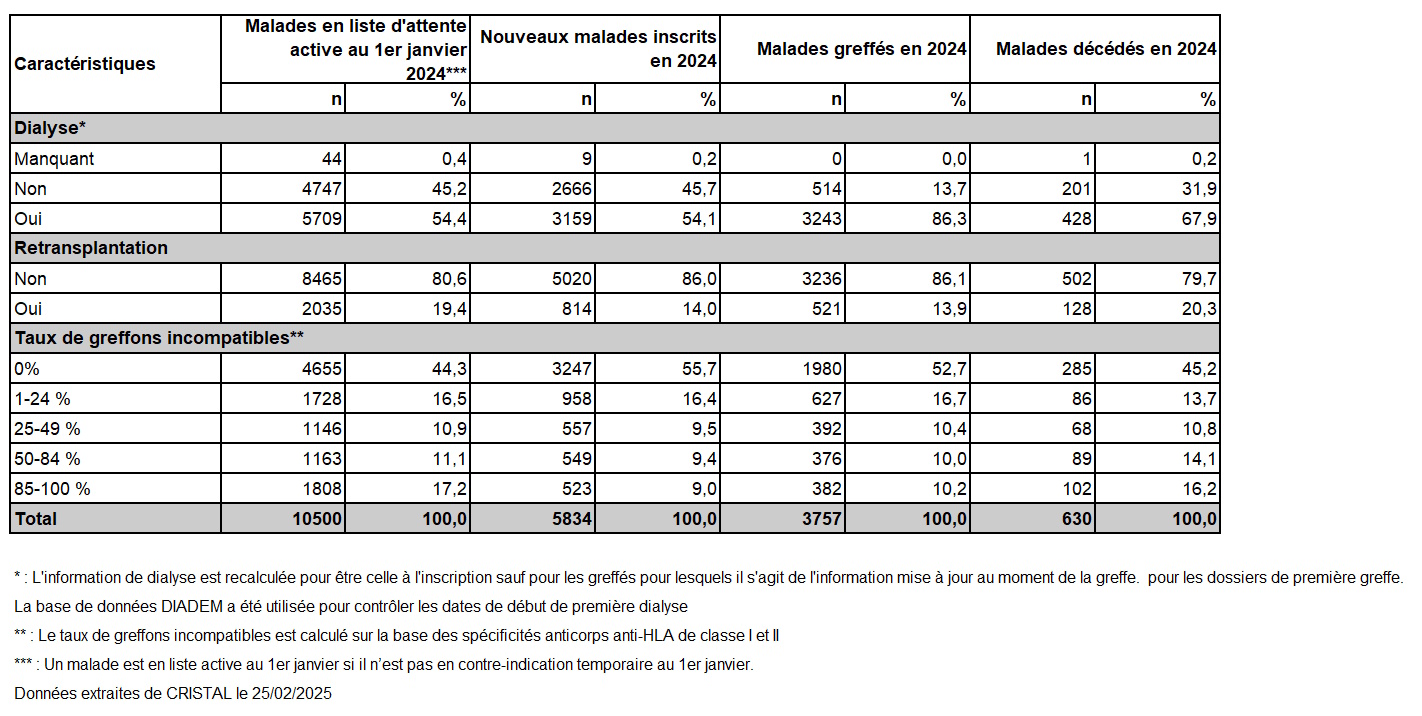

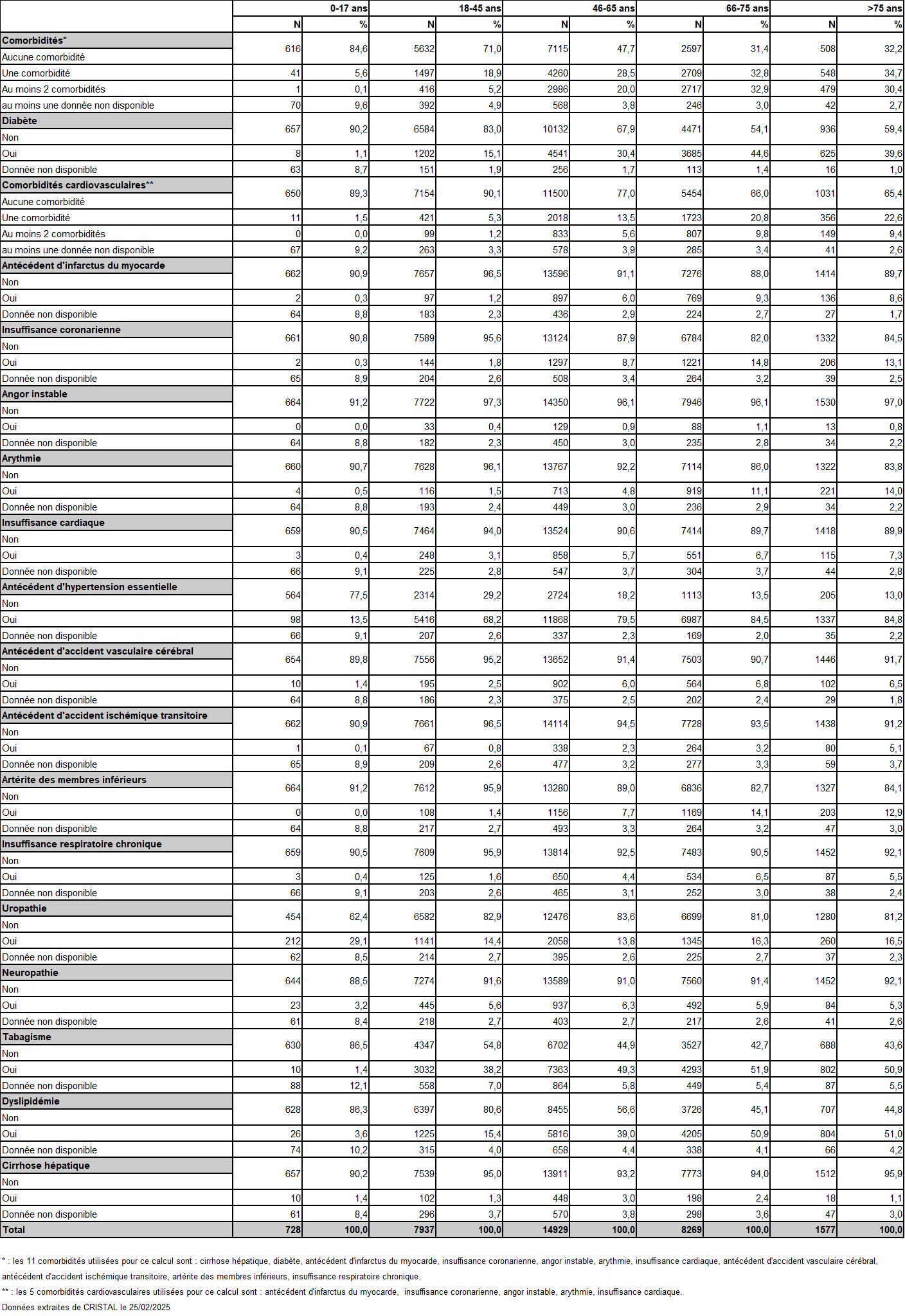

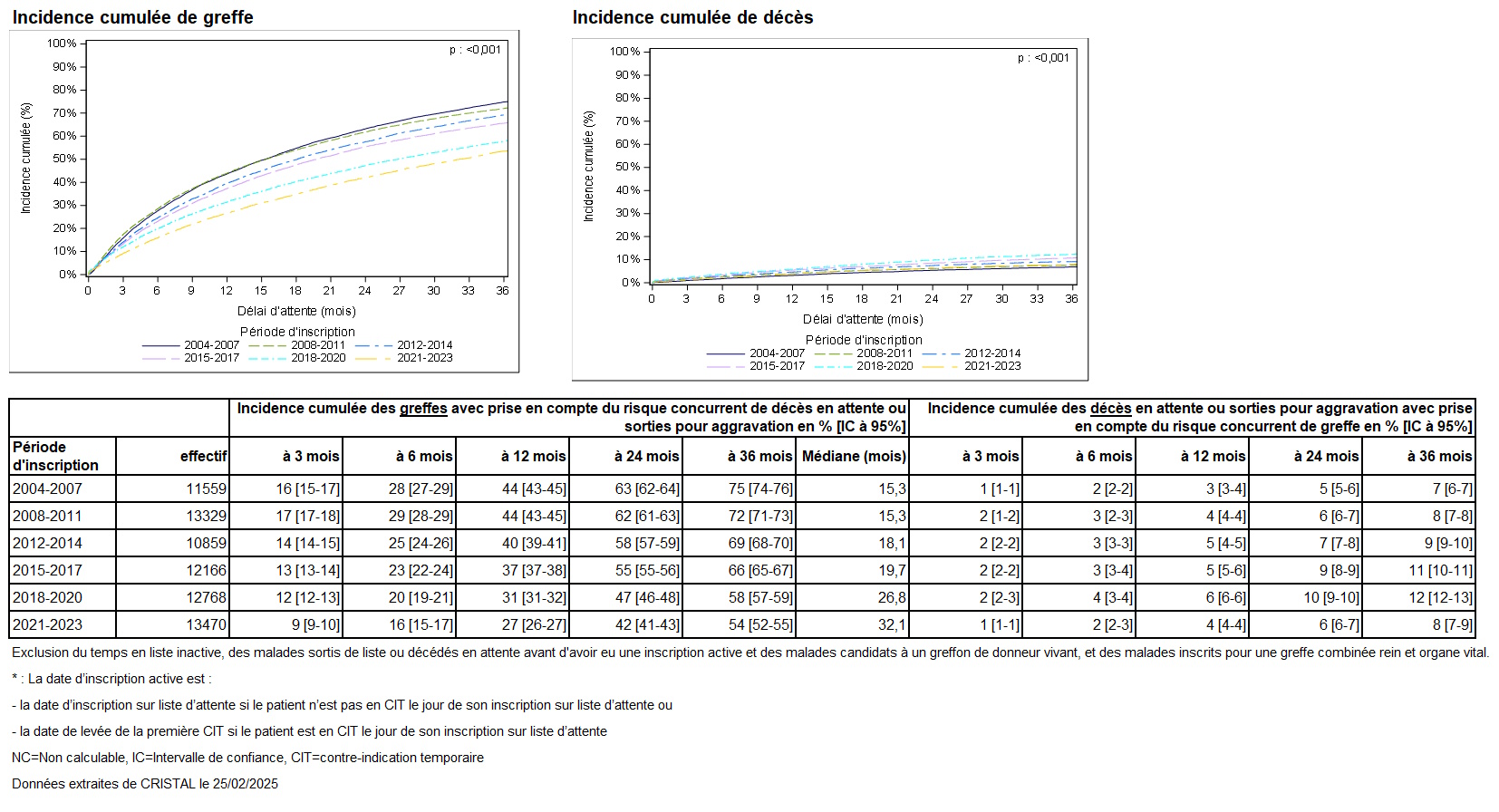

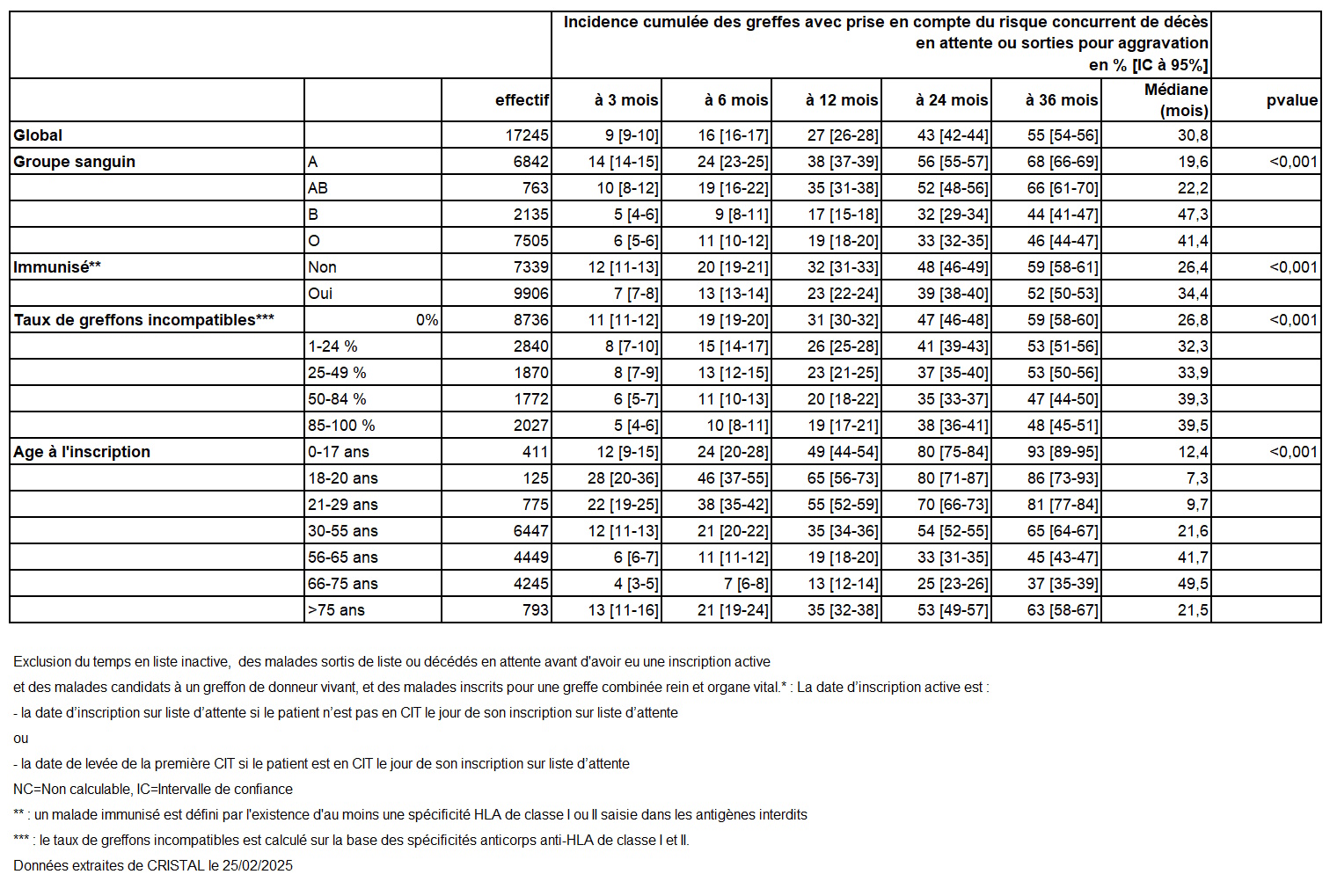

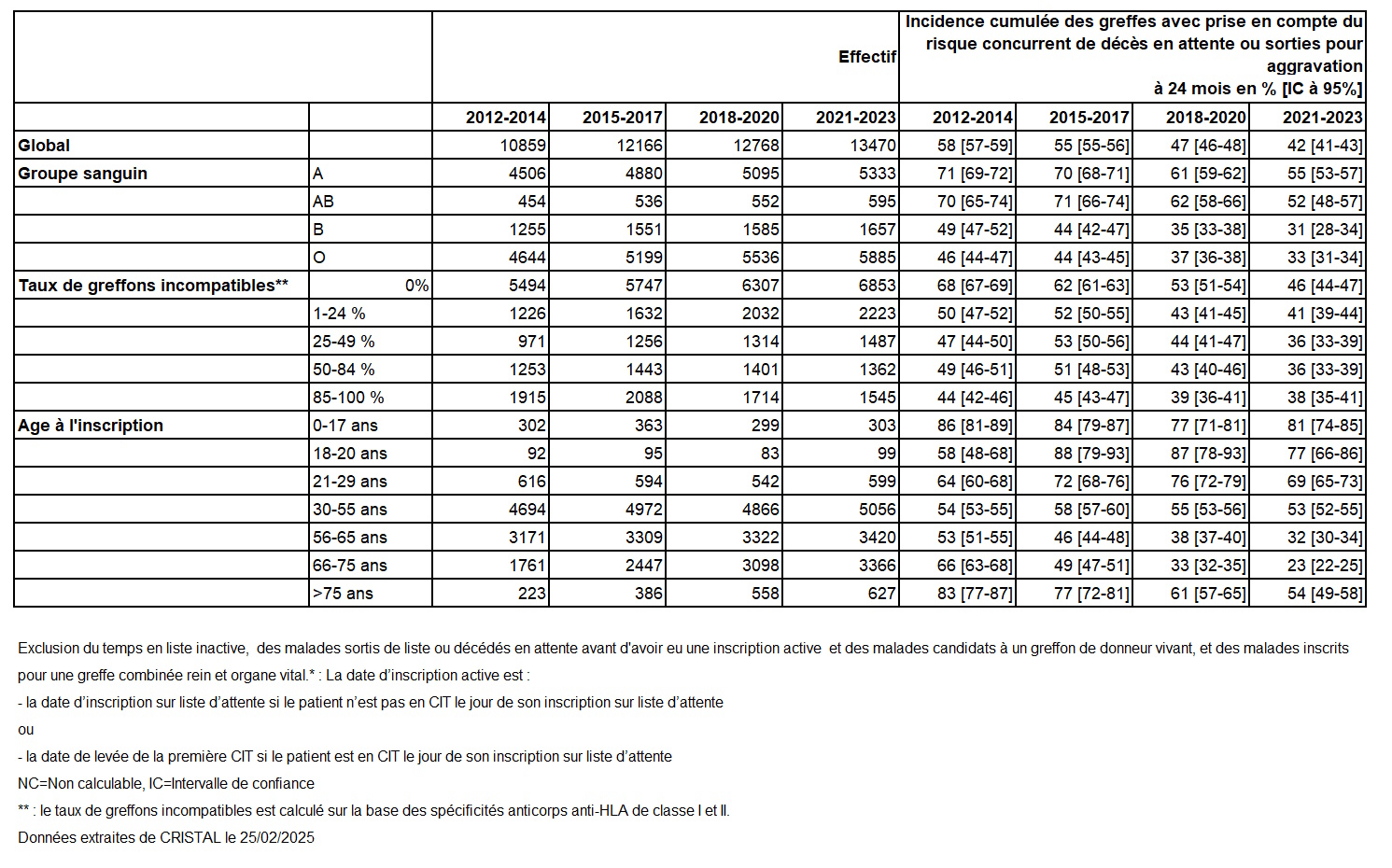

Le taux d’incidence cumulée de greffe rénale après une inscription active sur la liste nationale d’attente avec prise en compte des risques concurrents s’abaisse pour atteindre 42% à 2 ans pour la période d’inscription 2021-2023 (Figure R1). Les taux d’incidence cumulée de greffe rénale varient selon l’âge (les malades âgés de 66 à 75 ans ont les taux les plus bas), le groupe sanguin et le degré d’immunisation anti-HLA (défini par le taux de greffons incompatibles – TGI) (Tableau R12) et l’équipe de greffe (Tableau R14).

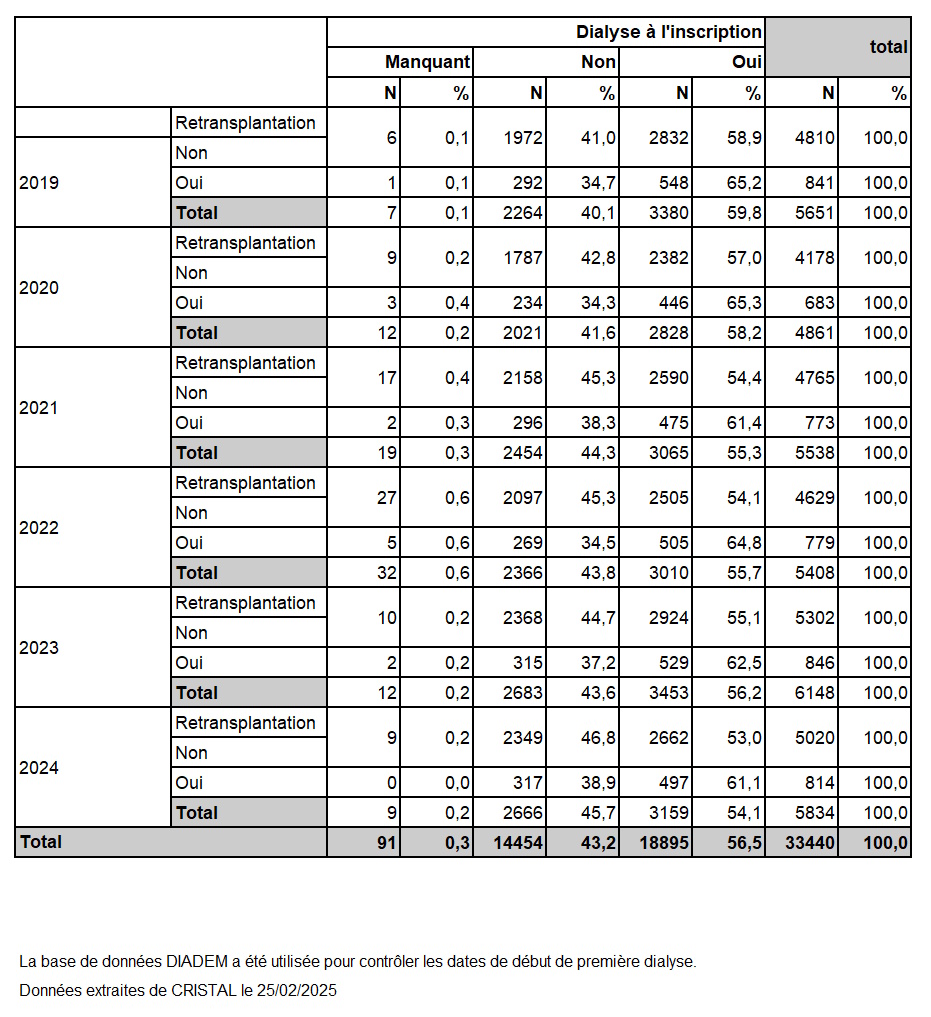

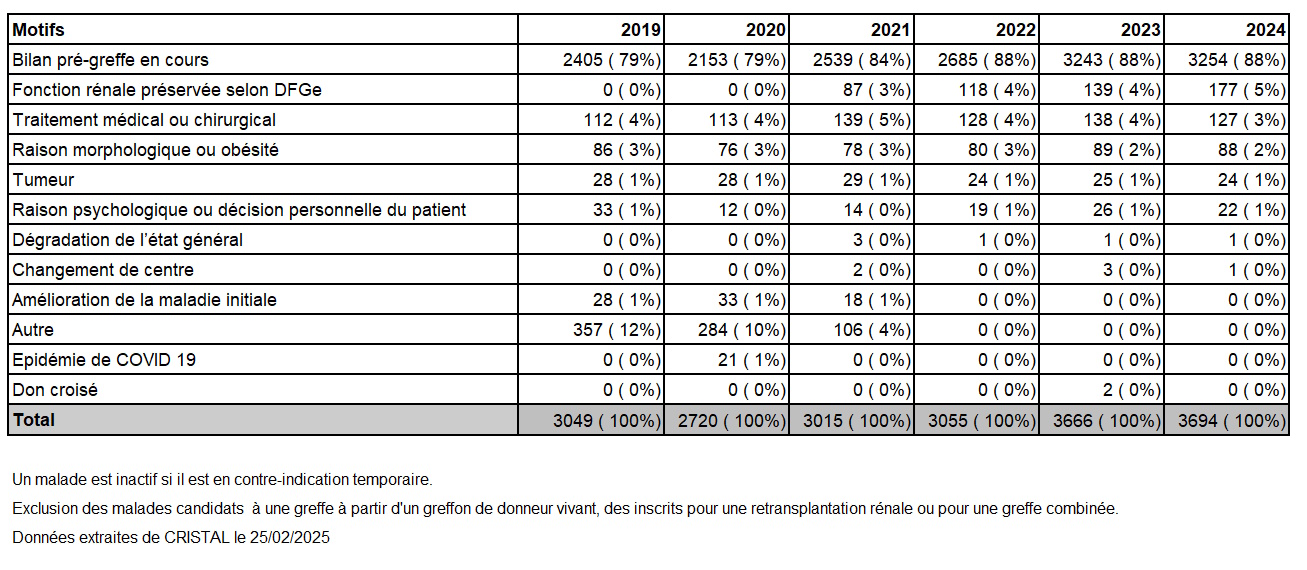

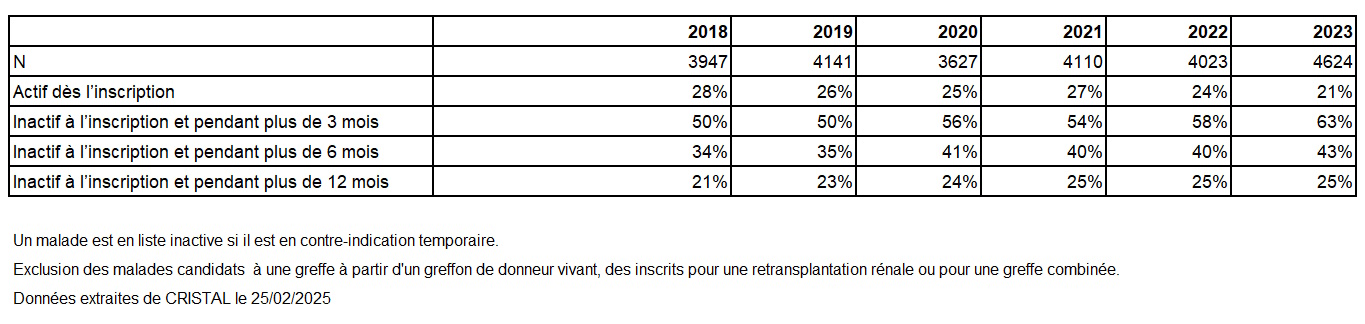

Progressivement le taux d’inscription d’emblée en liste active diminue (21% des nouveaux inscrits pour la première fois en 2023 contre 28% en 2018) et la période d’inactivité se prolonge plus souvent au-delà de 6 mois (43% des nouveaux inscrits pour la première fois en 2023 contre 34% en 2018) avec pour motif dans 88% des cas le bilan pré-greffe en cours (Tableaux R9 et R10).

Au 1ier janvier 2024, 45,2% des malades en liste d’attente active n’ont pas débuté la dialyse (contre 41% en 2020) en lien avec une augmentation progressive des inscriptions préemptives (45,7% en 2024 contre 41,6% en 2020) (Tableaux R4 et R7). Au 1ier janvier 2024, 17,2% des malades en liste d’attente active sont hyperimmunisés (85-100% de TGI) (contre 18,9% au 1ier janvier 2023), soit une baisse progressive depuis 2015 en lien avec la standardisation nationale du calcul du TGI, l’efficacité du programme antigène permis et plus récemment de nouvelles pratiques thérapeutiques (Tableau R4).

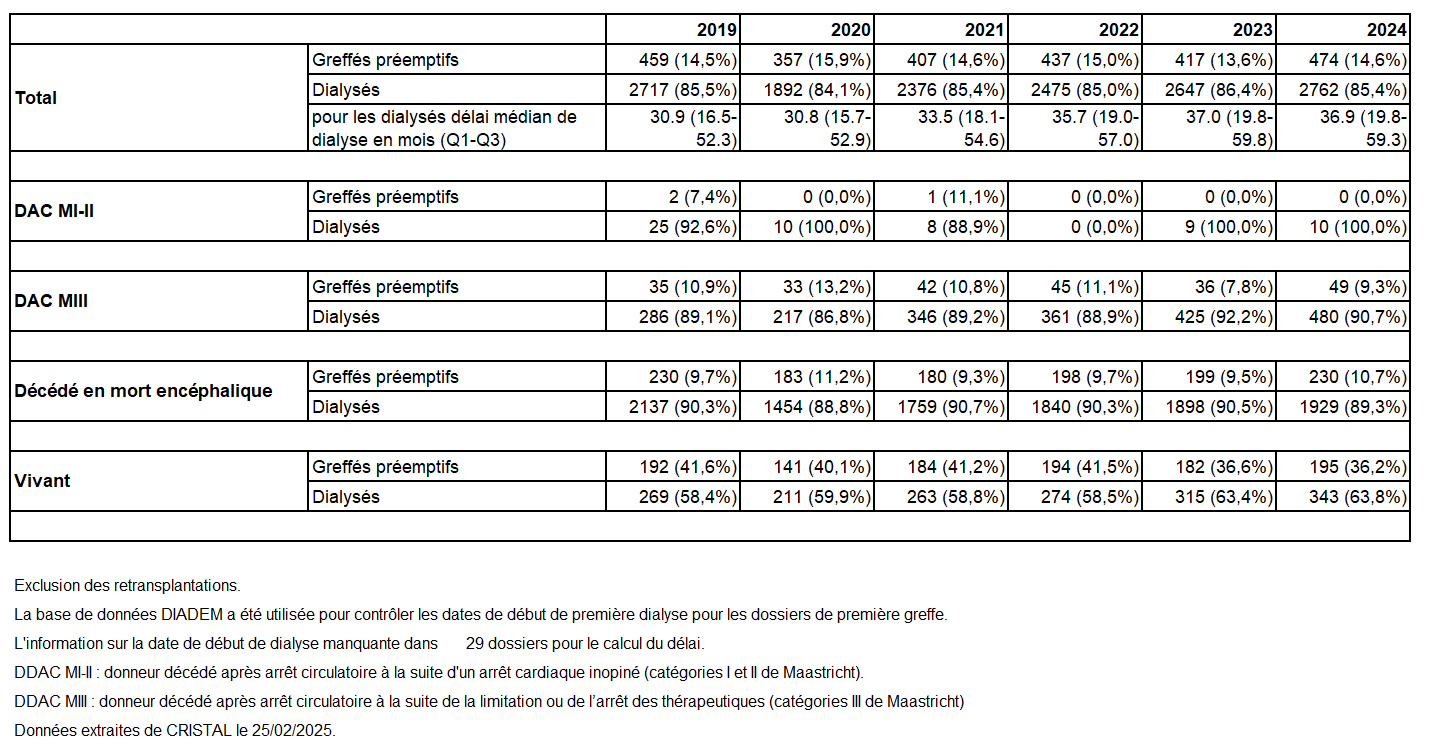

La proportion des greffes réalisées de manière préemptive (hors retransplantation) est relativement stable (14,6%) depuis 2019 et représente respectivement 10,7% et 36,2% des greffes issues de donneurs décédés en mort encéphalique et des donneurs vivants en 2024 (Tableau R21). Pour les malades dialysés ayant reçu une greffe rénale (hors retransplantation) en 2024, la médiane de durée de dialyse s’élève à 36,9 mois contre 30,9 mois avant la crise sanitaire (2019).

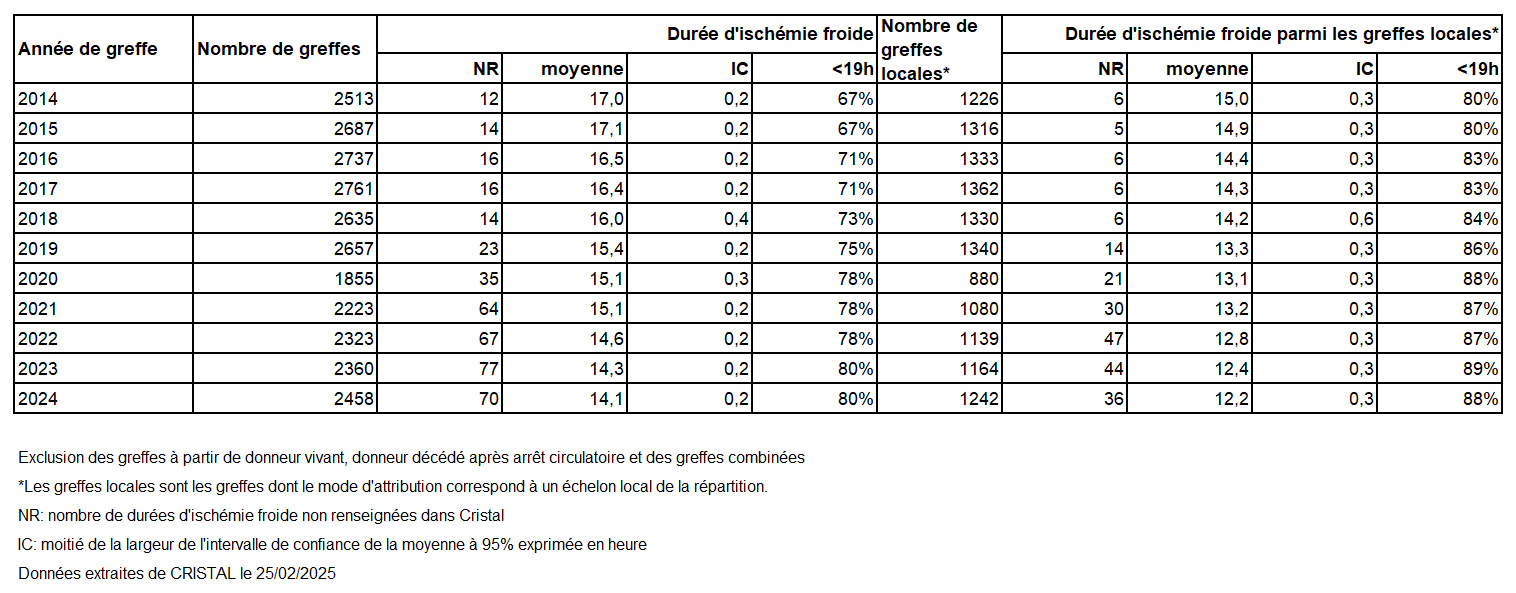

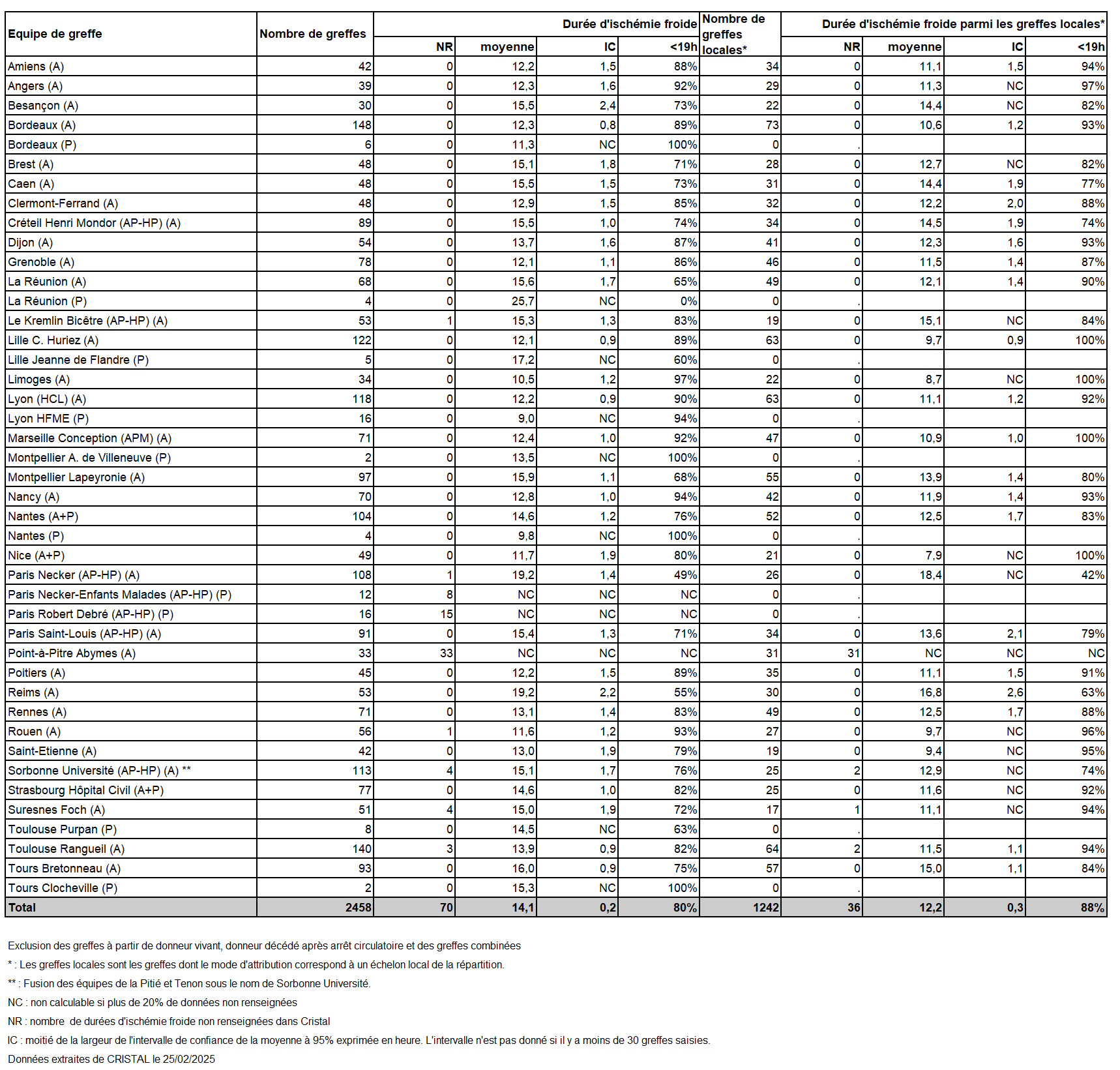

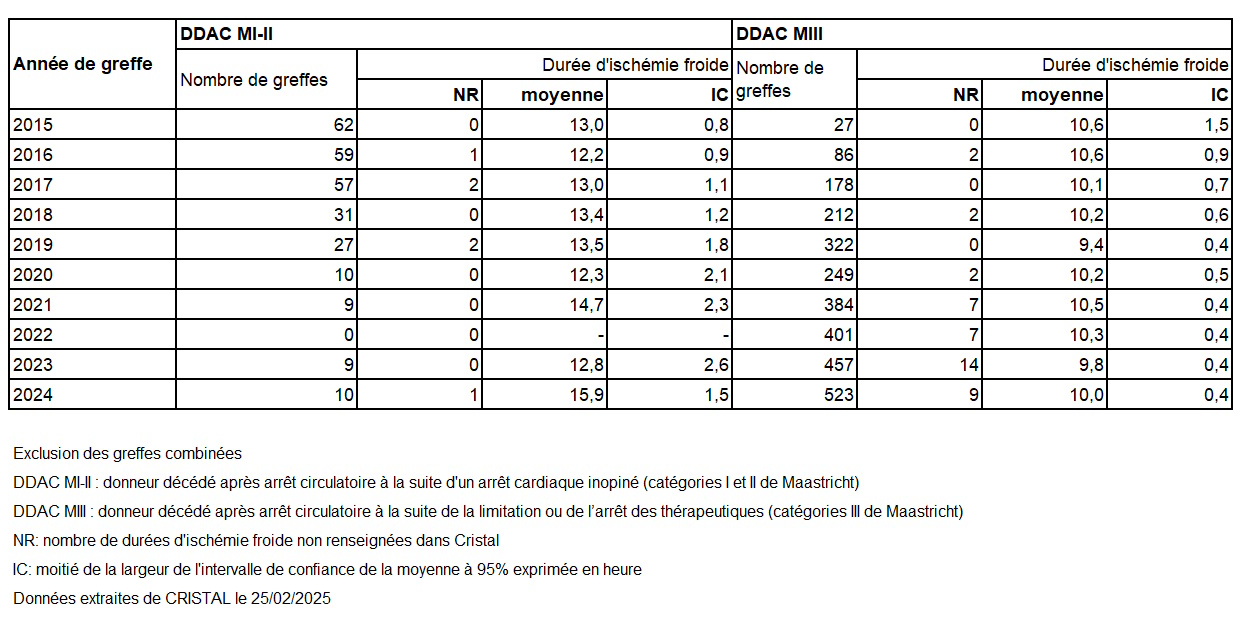

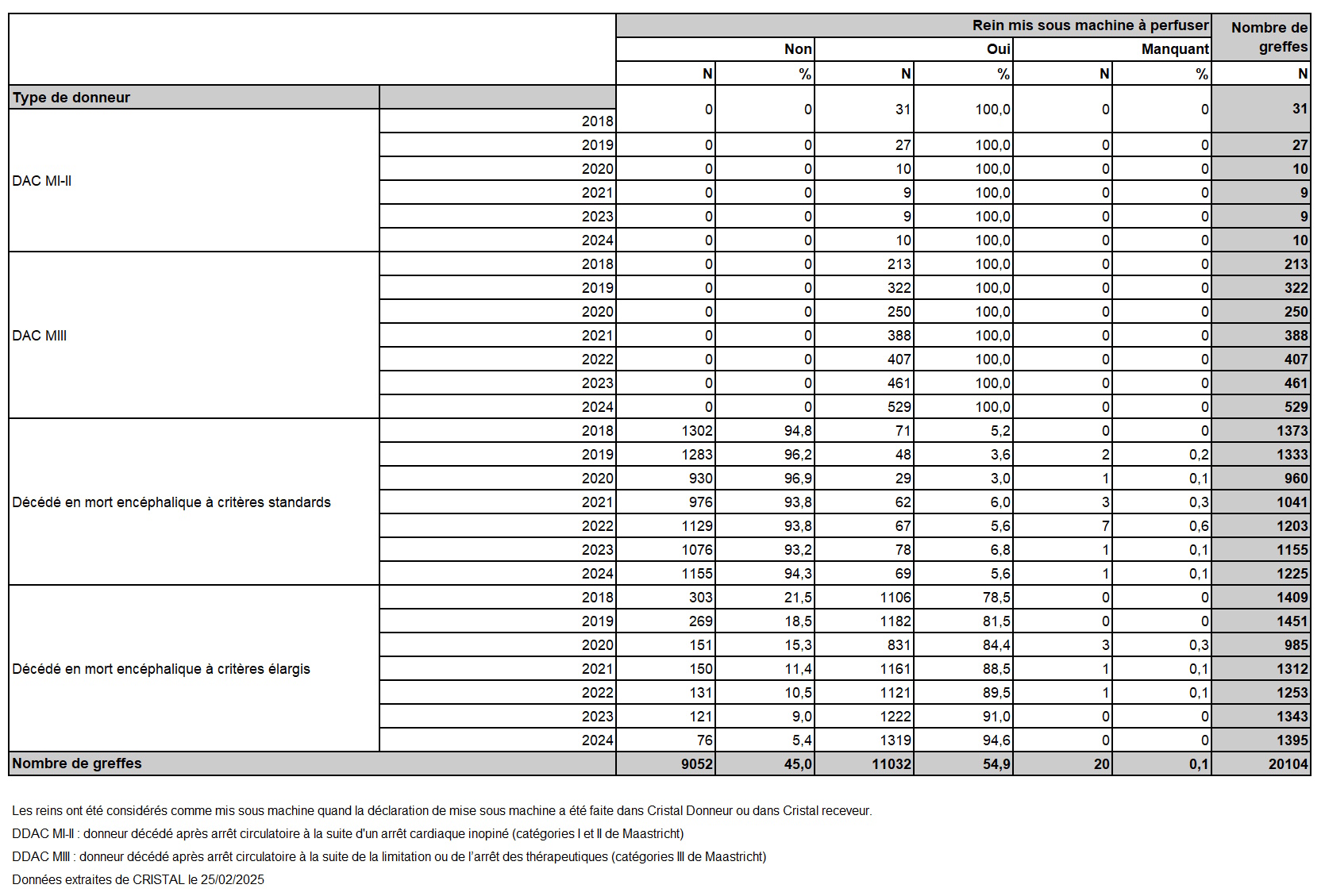

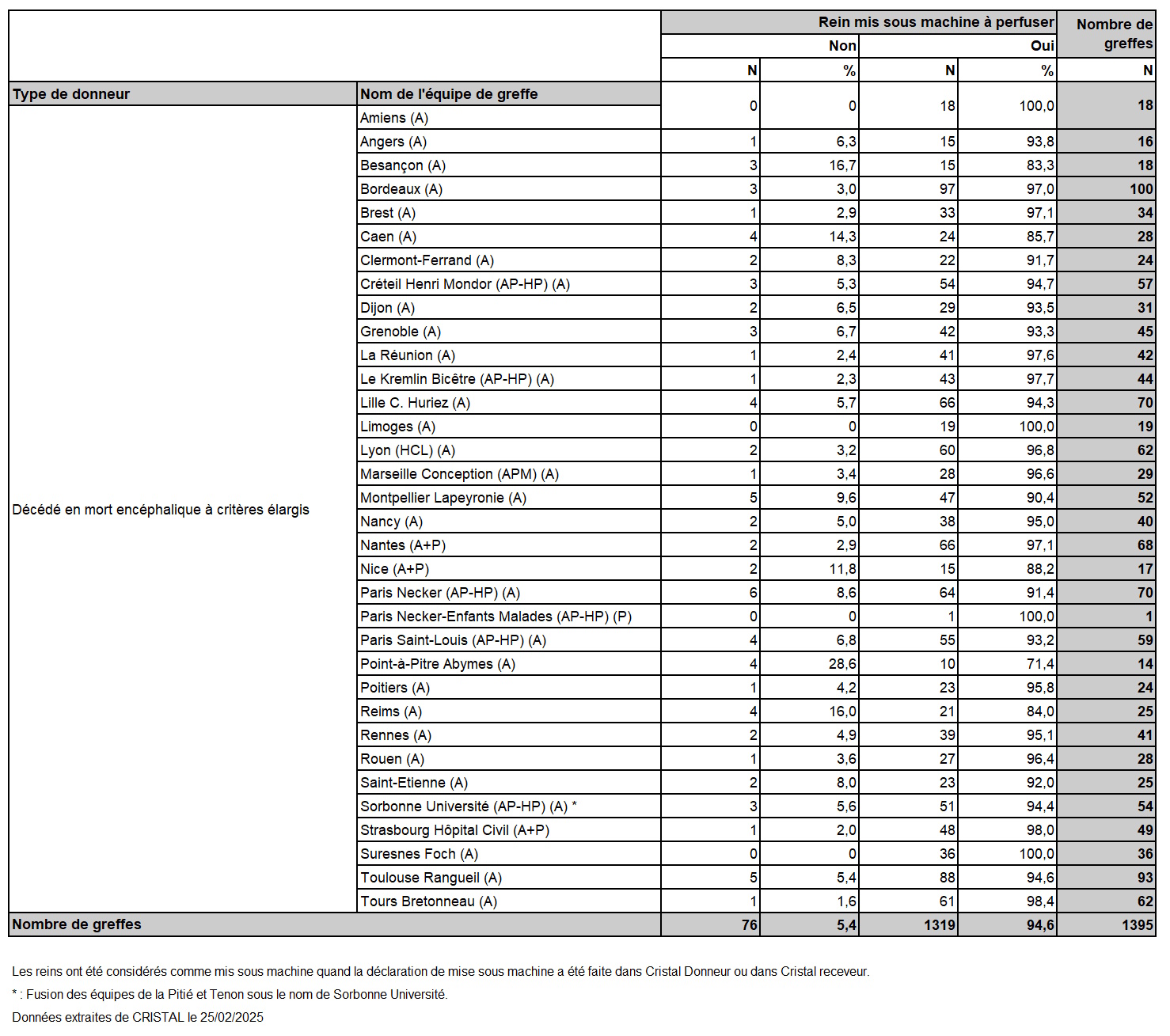

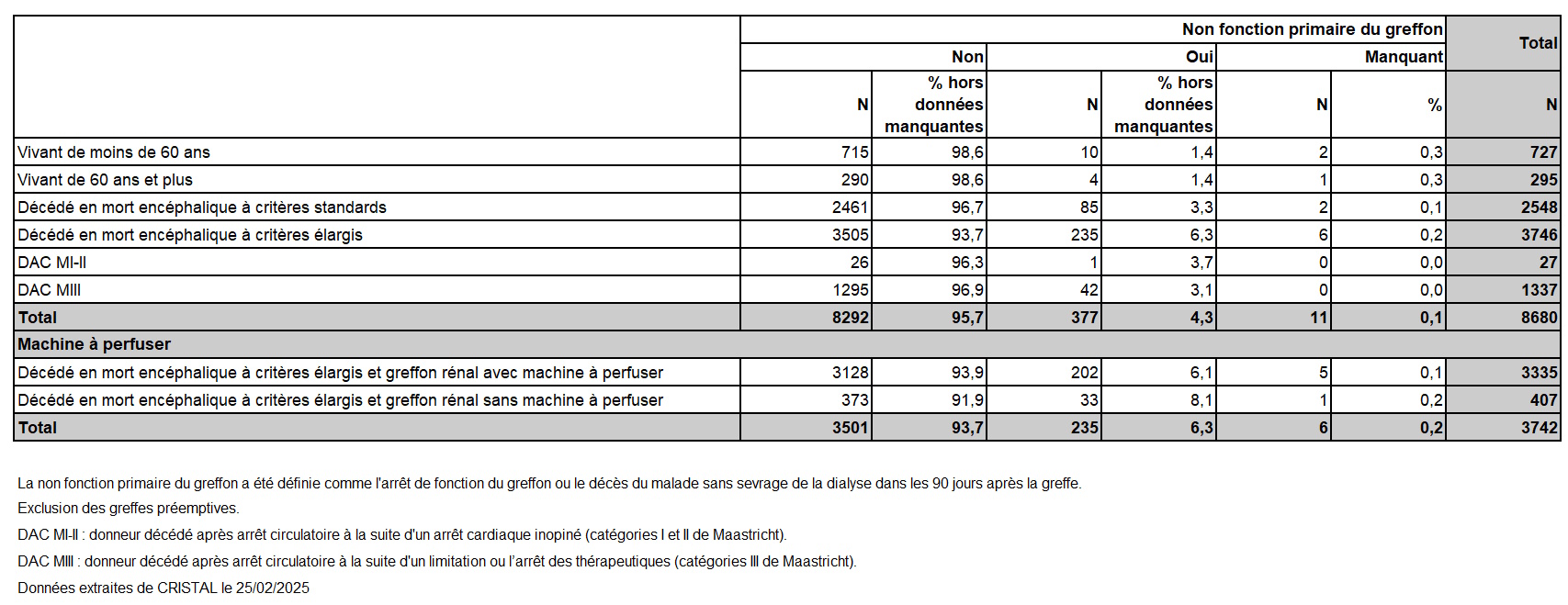

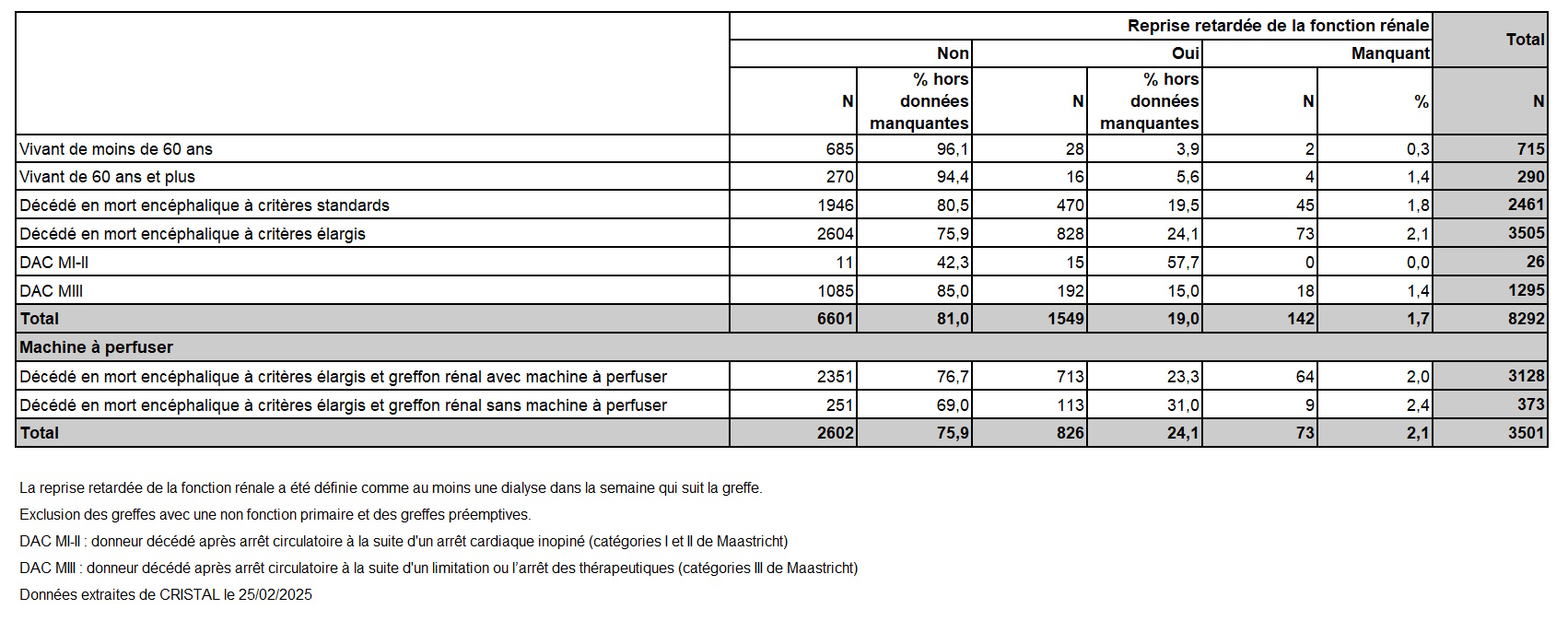

Parmi les greffes avec donneurs en mort encéphalique, la proportion de celles dont le donneur est à critères élargis dépasse 50% depuis 2018 (53% en 2024). La mise sous machine à perfusion permet de réduire la non fonction primaire et la reprise retardée de la fonction rénale de ces greffons. En lien avec le plan greffe 2022-26 d’aide au financement de ces machines, le taux de mise sous machine à perfusion de ces greffons à critères élargis progresse pour atteindre 94,6% en 2024 (88,5% en 2021) (Tableau R27). La diminution de la durée moyenne de l’ischémie froide se poursuit en 2024 à 14,1 heures et 12,2 heures si on restreint aux greffes locales (contre 15,1 et 13,2 heures respectivement en 2021) (Tableau R24). La durée moyenne d’ischémie froide pour les greffes issues des donneurs décédés après arrêt circulatoire de la catégorie III de Maastricht est stable à 10,0 heures en 2024 (Tableau R25)

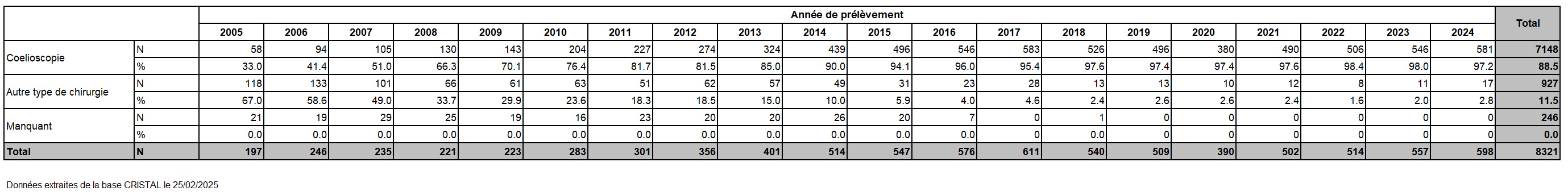

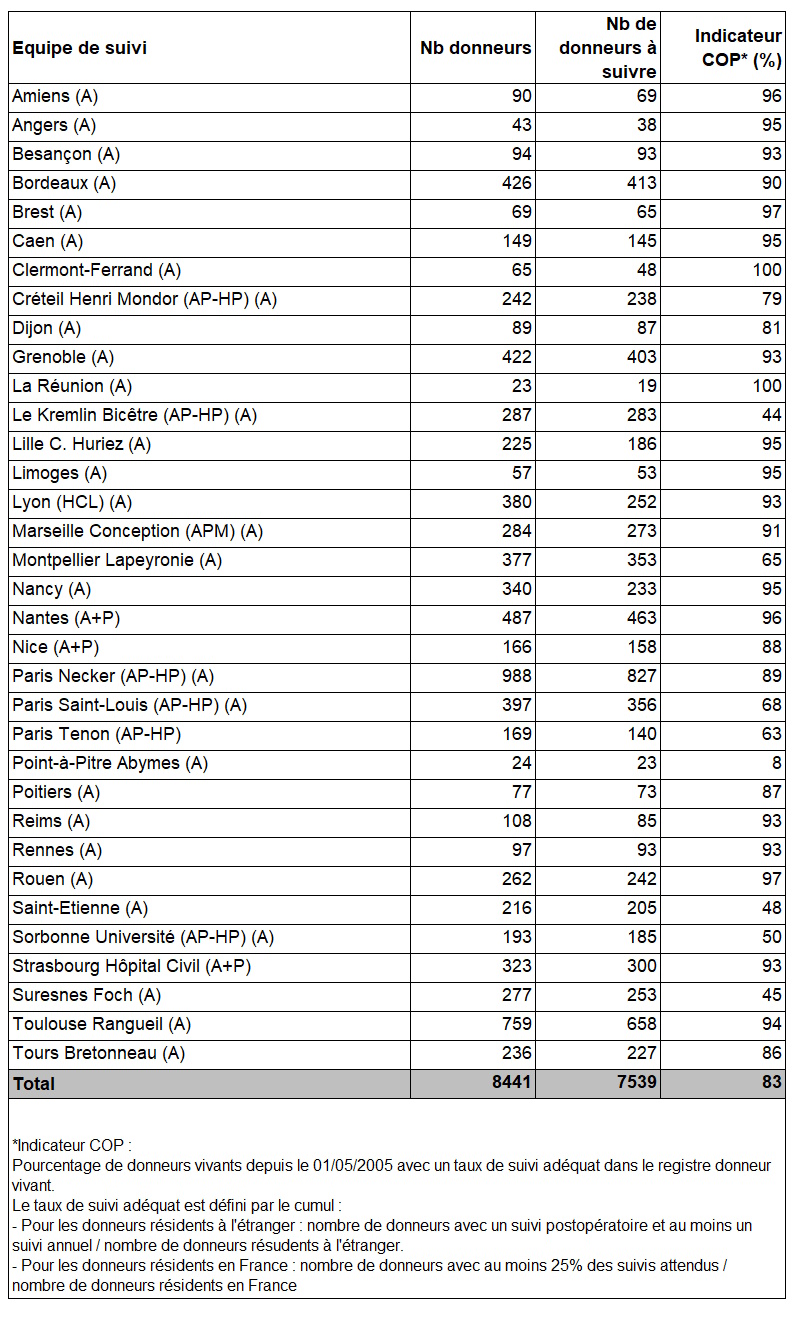

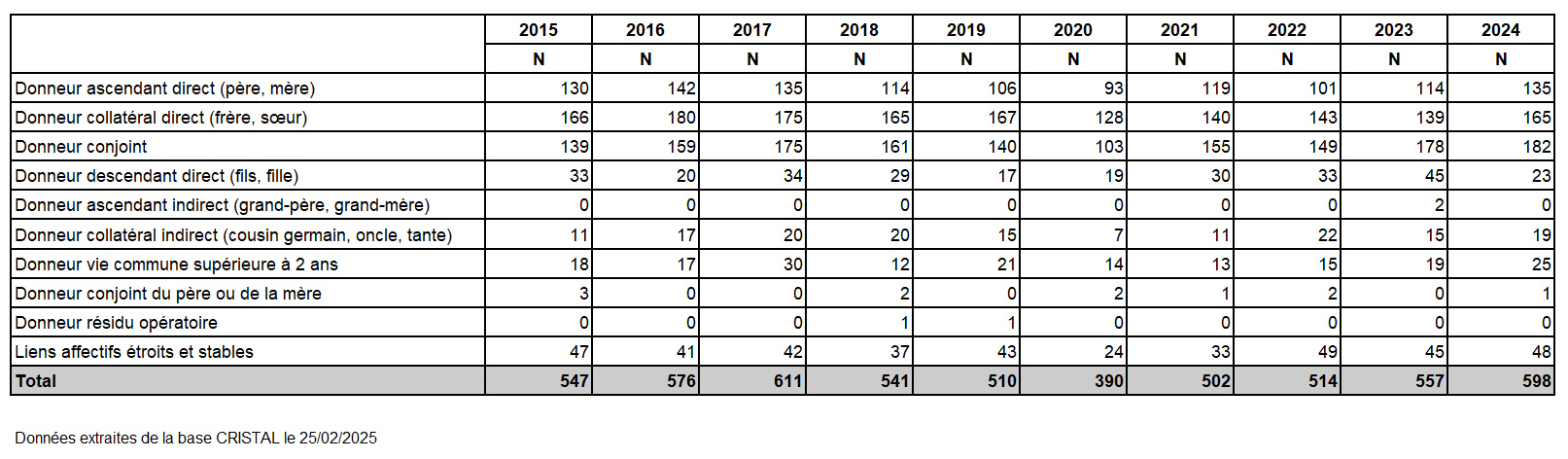

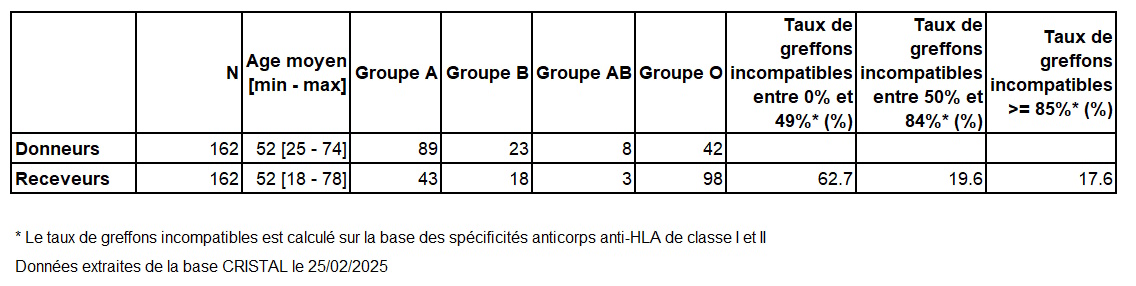

Depuis 1959, un total 10 480 greffes rénales issues de donneurs vivants a été enregistré dans le registre national Cristal. Le plan greffe 2022-2026 prévoit le développement du prélèvement multi-sources et implique un renforcement du don du vivant. Une politique volontariste est conduite pour accompagner les professionnels et proposer avec l’appui des instances locales, des plans d’actions visant à soutenir ou dynamiser cette activité. Si l’activité de greffes à partir de donneurs vivants en 2024 dépasse celle d’avant la crise sanitaire, celle-ci reste inférieure à 2017. La progression de cette activité en 2024 (+7,4% par rapport à 2023) est hétérogène selon les équipes. La progression bénéficie à la fois aux receveurs adultes et pédiatriques, avec 30 greffes en pédiatrie soit 28,8% de l’activité pédiatrique, ce qui n’avait pas été atteint depuis 2014 (Tableaux R19 et R35). Seules 7 équipes sur 33 équipes de greffe rénale adulte ont atteint ou dépassé l’objectif d’activité fixé à 20% de greffes issues de donneur vivant.

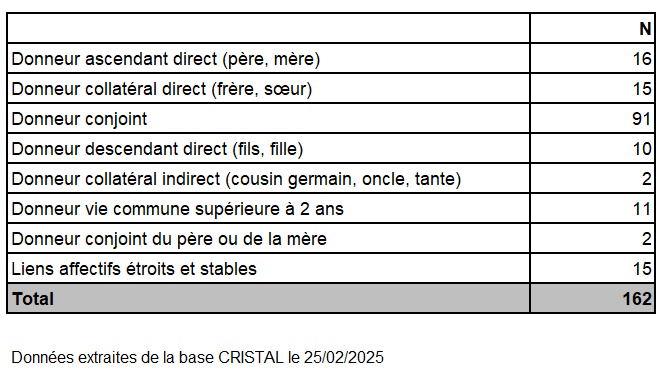

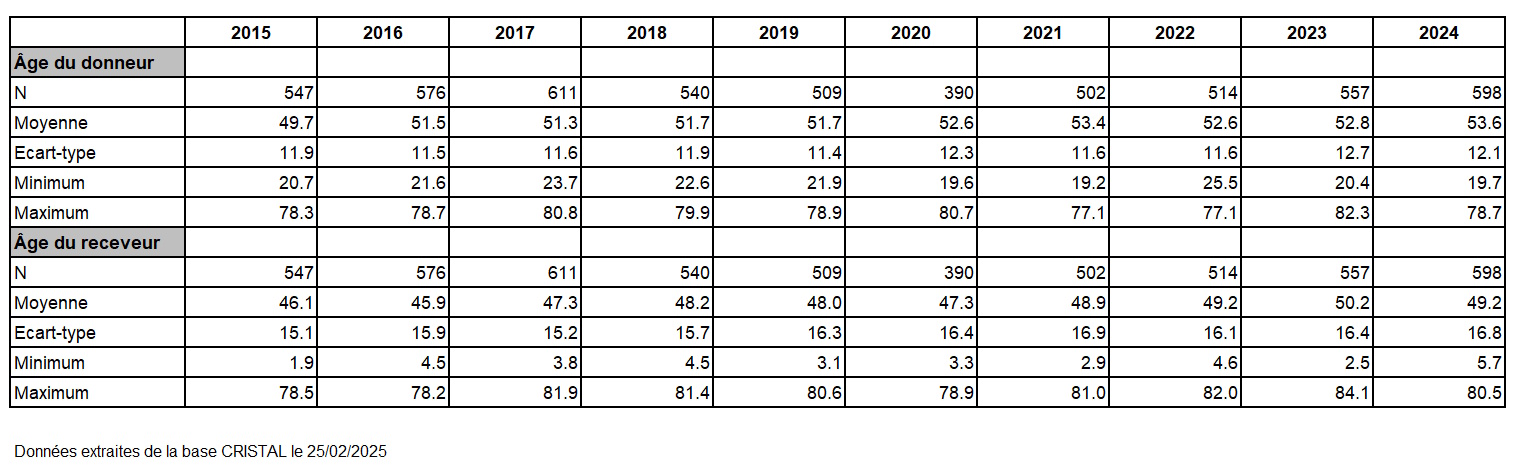

La moyenne d’âge des donneurs vivants s’élève à 53,6 ans en 2024 ; les donneurs de plus de 61 ans sont en progression et représentent 31% des donneurs vivants en 2024 (contre 21% en 2017) (Tableau R33). La première source de donneurs vivants est représentée depuis 4 ans par les conjoints (30,4%) mais la progression en 2024 touche essentiellement la fratrie (27,6%), suivie par les parents (22,6%) (Tableau R36).

Malgré un nombre de paires inscrites dans le programme de don croisé qui reste faible (25 paires au 31/12/2024), 6 greffes de donneurs vivants compatibles ont été réalisées en 2024 via ce programme, avec pour la 1ière fois des échanges impliquant 3 paires.

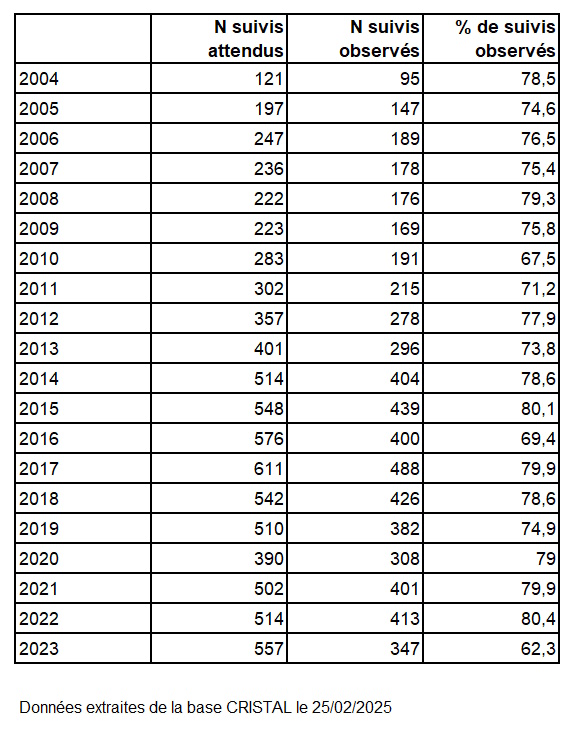

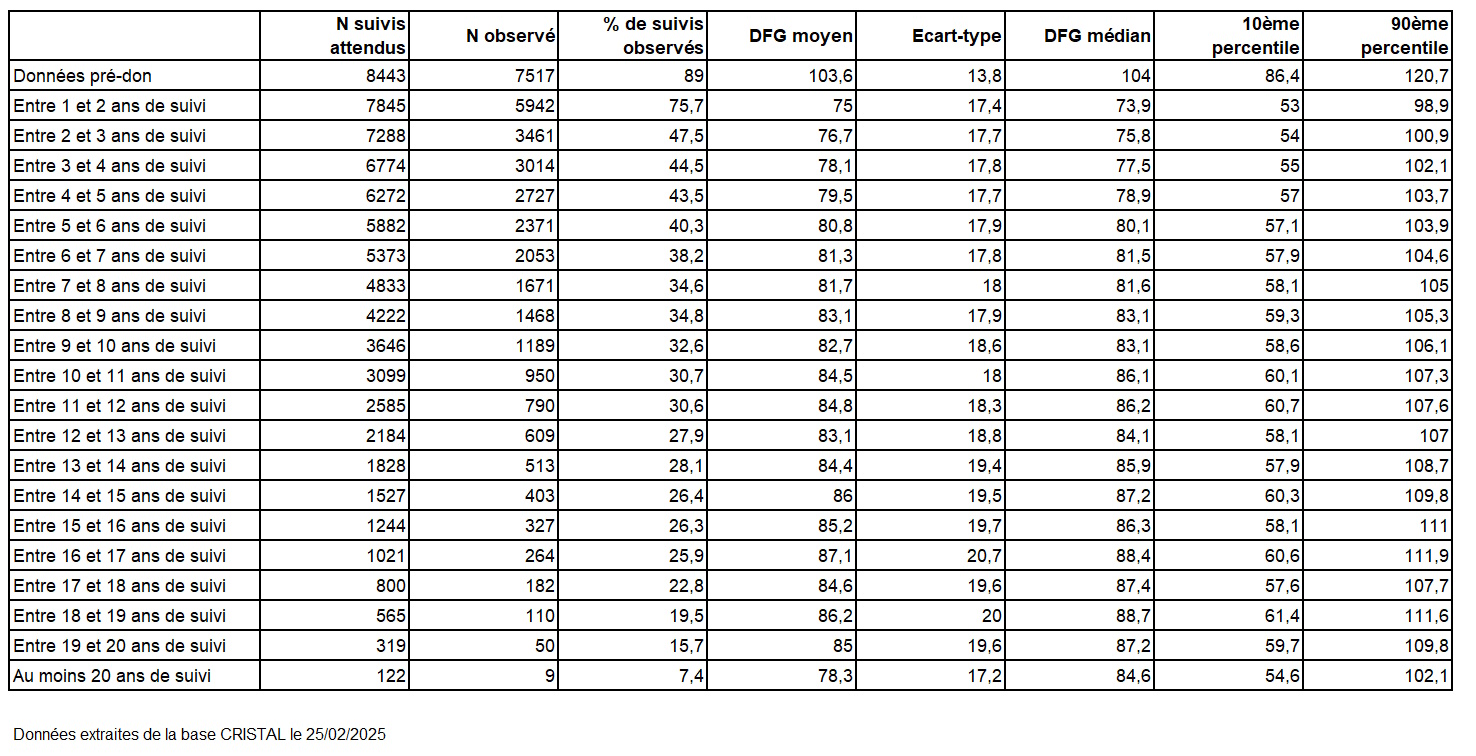

Le suivi des donneurs vivants est obligatoire depuis la Loi de bioéthique de 2004 et 8443 donneurs ont été enregistrés dans le registre national de suivi. La qualité du suivi est insuffisante en termes de taux de remplissage des débits de filtration glomérulaire estimés après don (Tableau R42). Une collaboration Agence de biomédecine/Haute Autorité de Santé est en cours pour améliorer la qualité de suivi et du recueil du suivi après don de rein Suivi des donneurs vivants après don de rein.

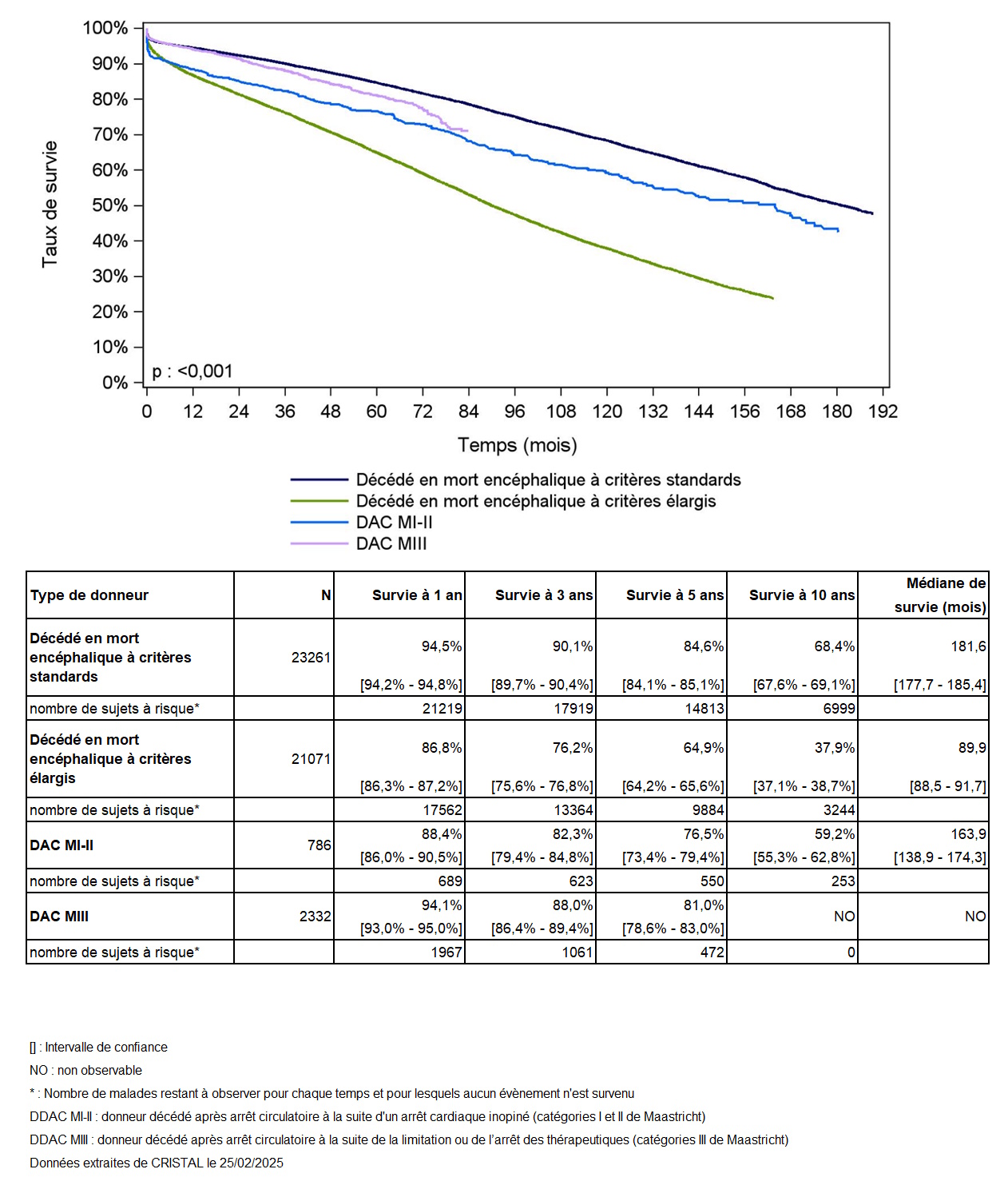

Le programme de greffes à partir de donneurs décédés après arrêt circulatoire de la catégorie III de Maastricht, débuté en 2015, montre de très bons résultats de reprise immédiate de fonction (85,0%) (Tableau R48) et de survie des greffons à 1 an (94,1%) mais les résultats de survie diminuent à 5 ans (Figure R6) ; cette baisse est liée en partie à un âge des receveurs plus élevé lors des premières années du programme. Cette activité s’étend progressivement sur l’ensemble du territoire avec 58 centres hospitaliers autorisés dont 30 Centres Hospitaliers Universitaires, au 31/12/2024.

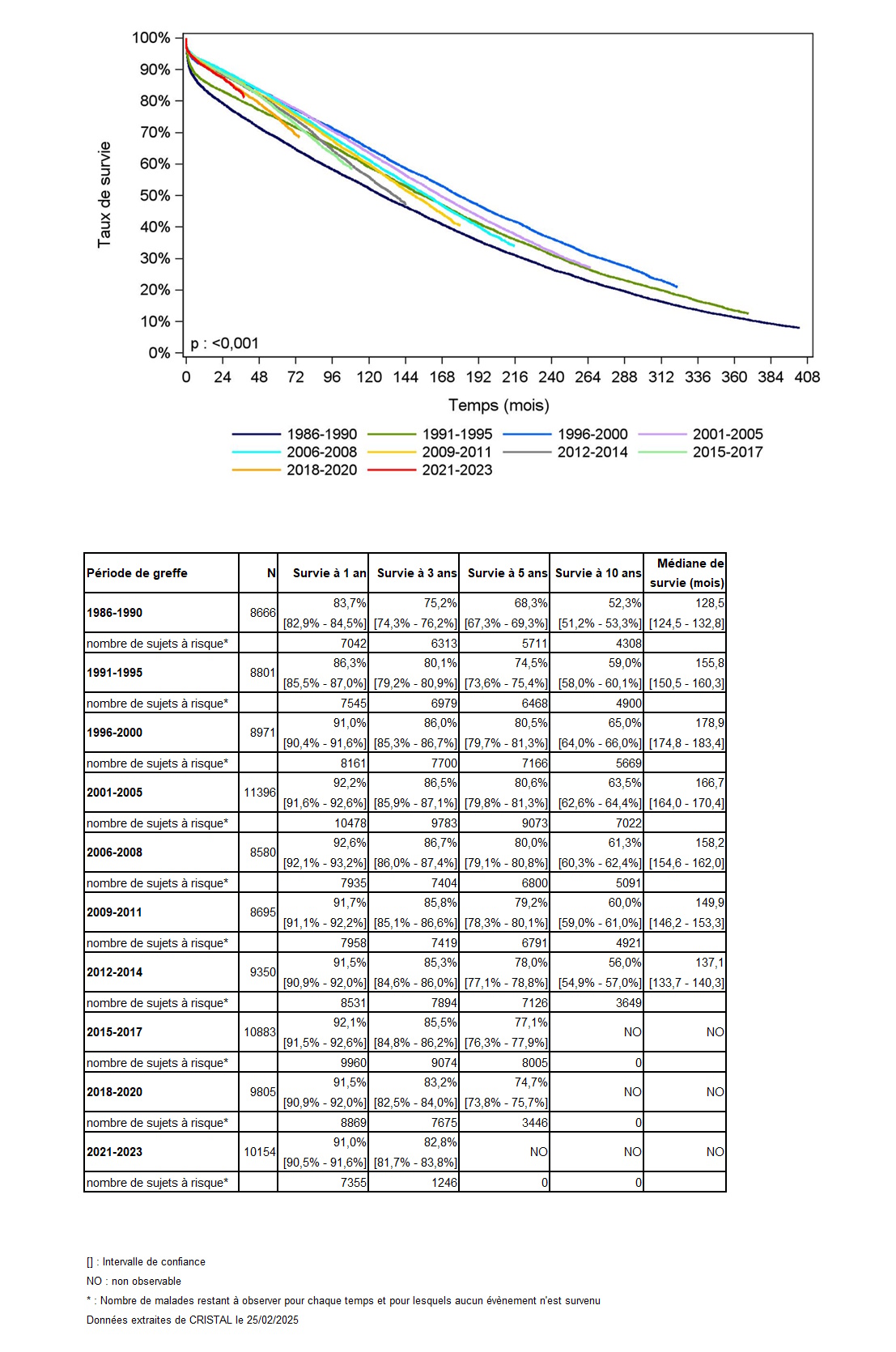

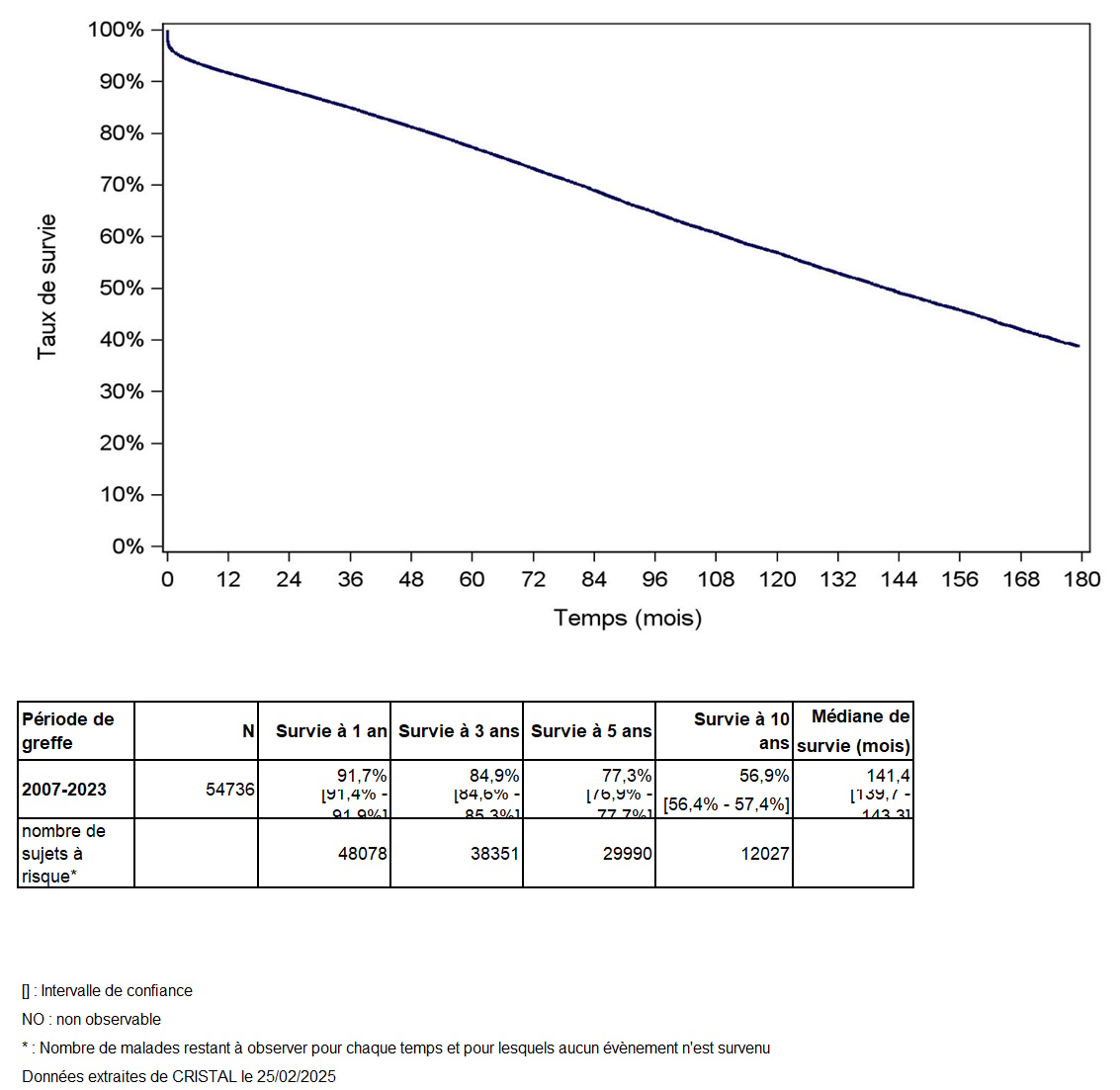

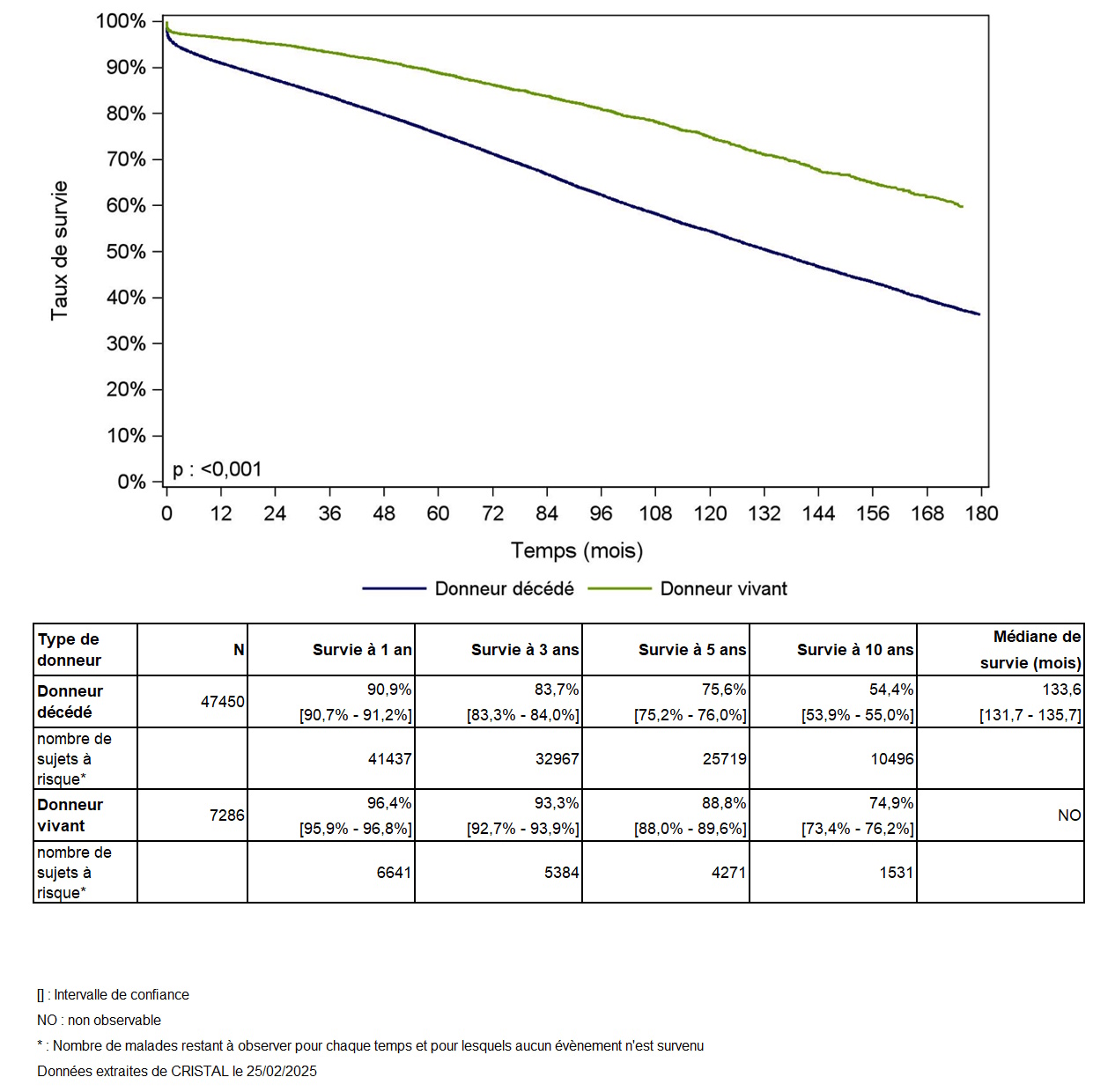

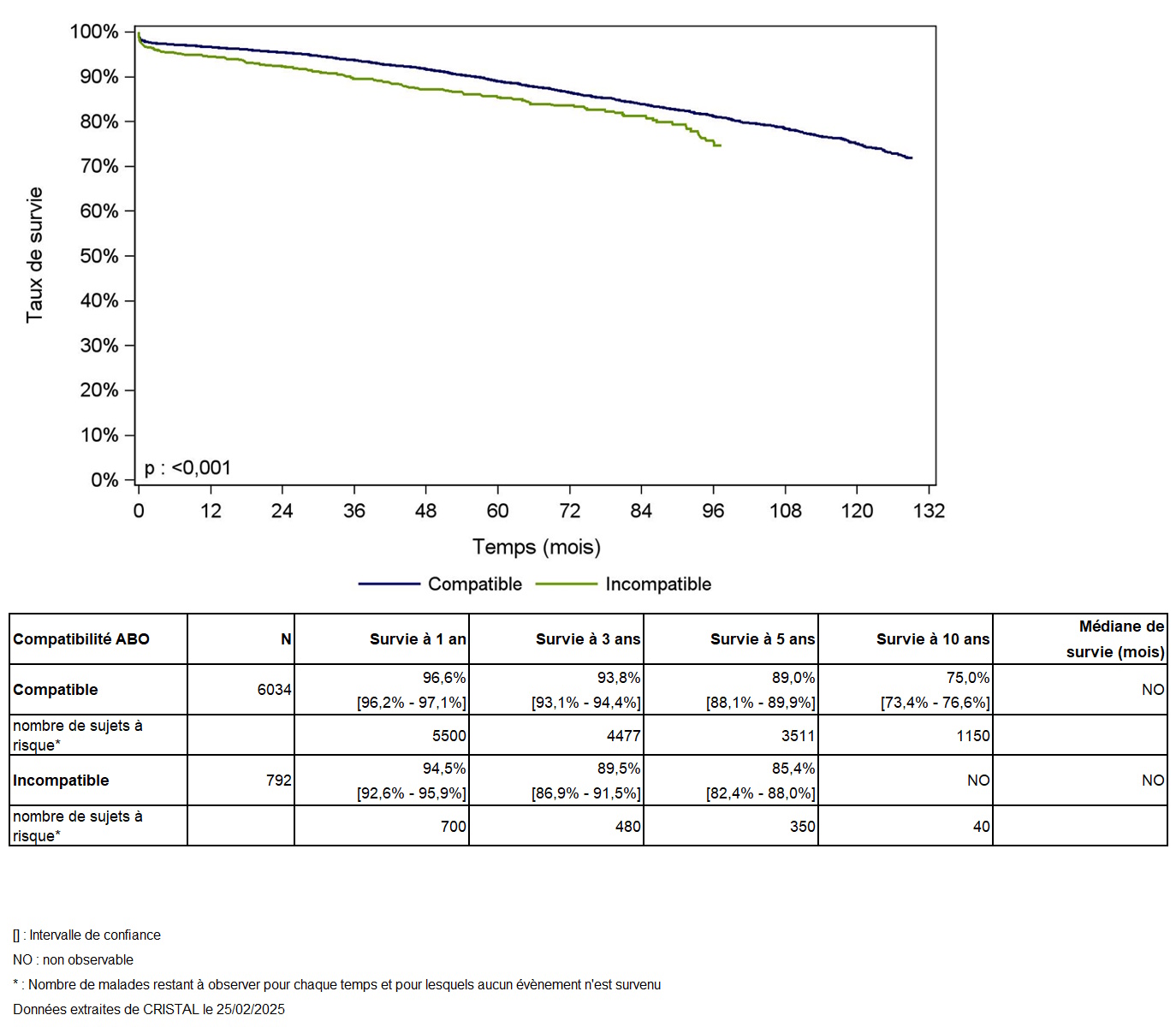

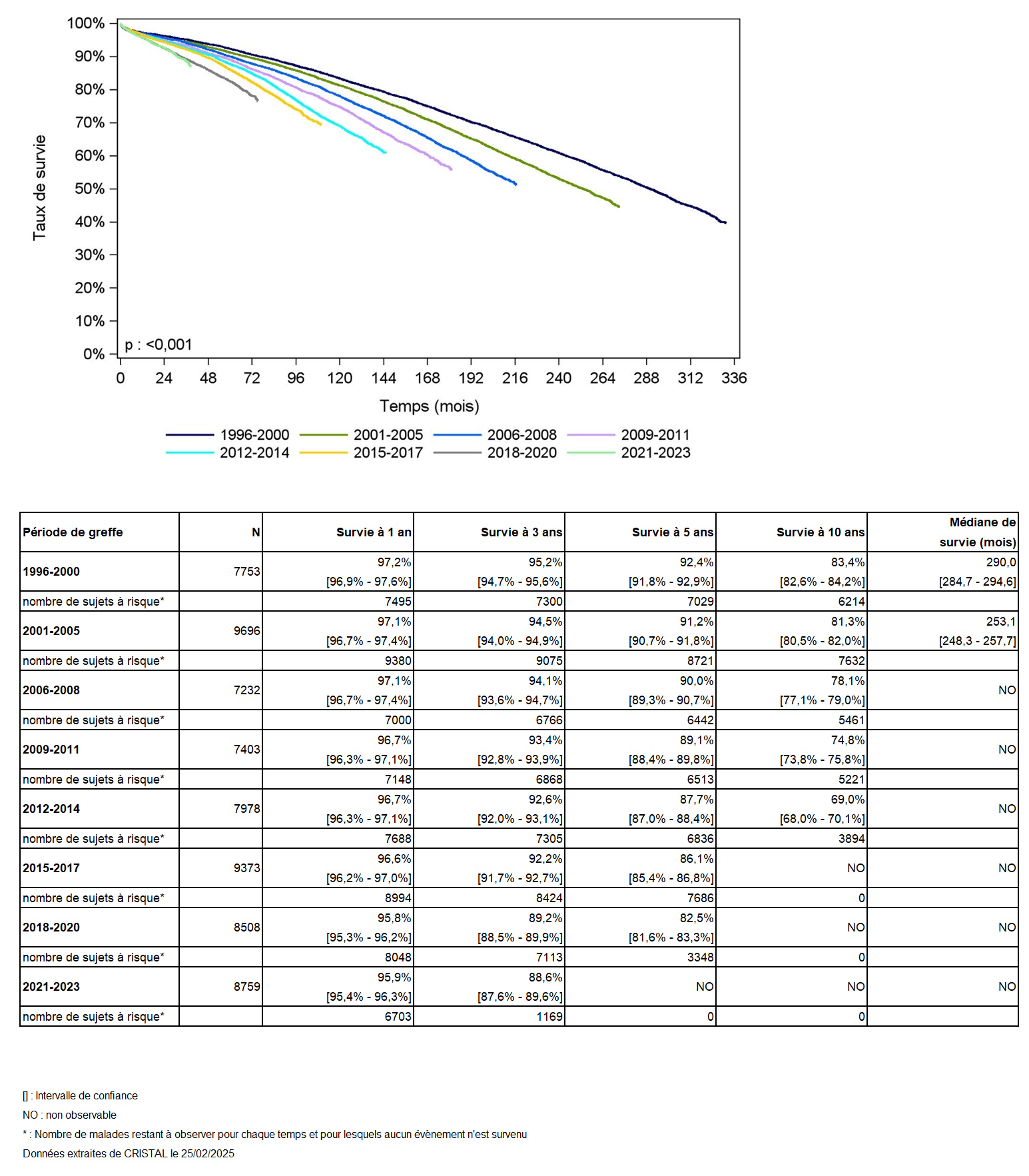

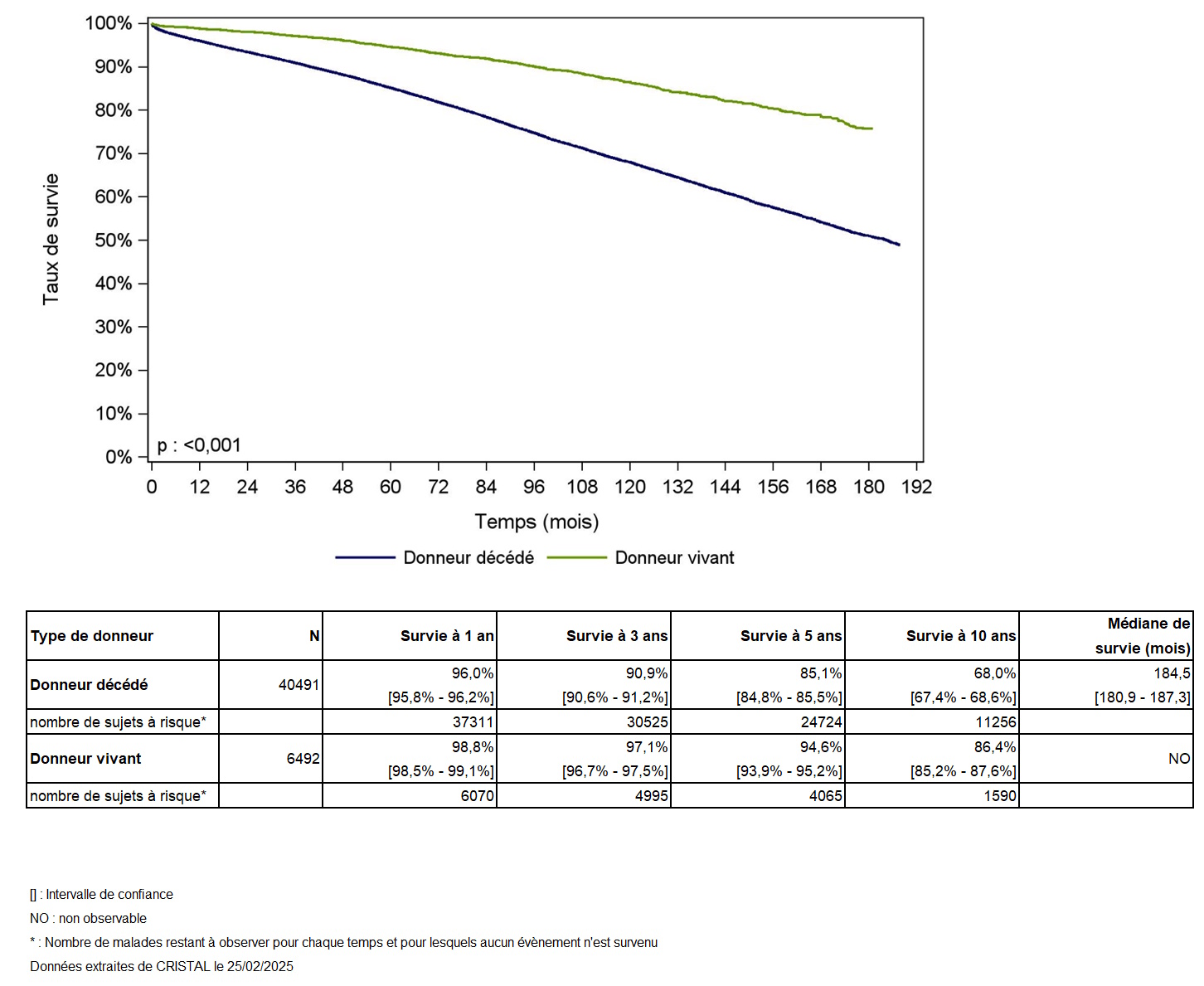

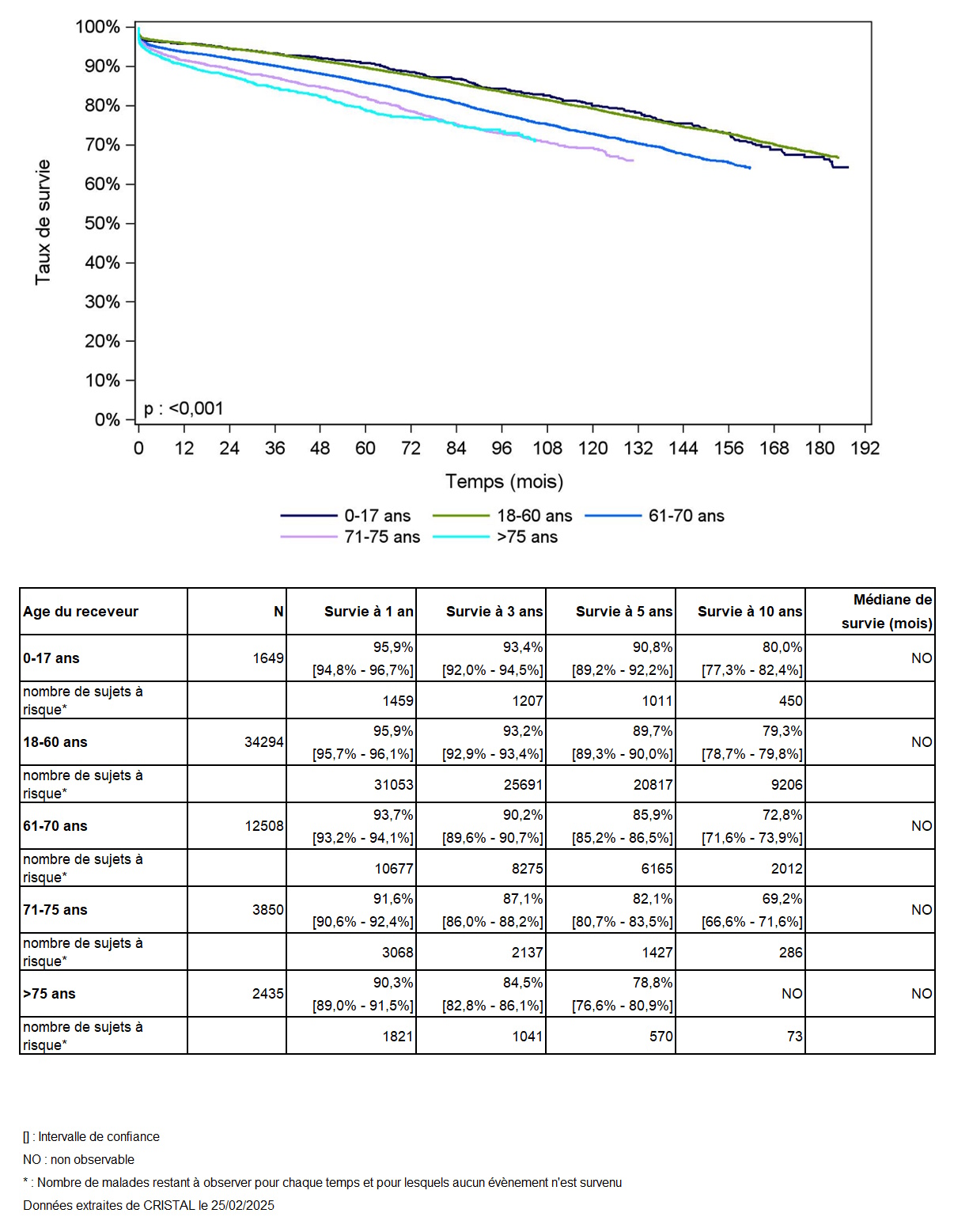

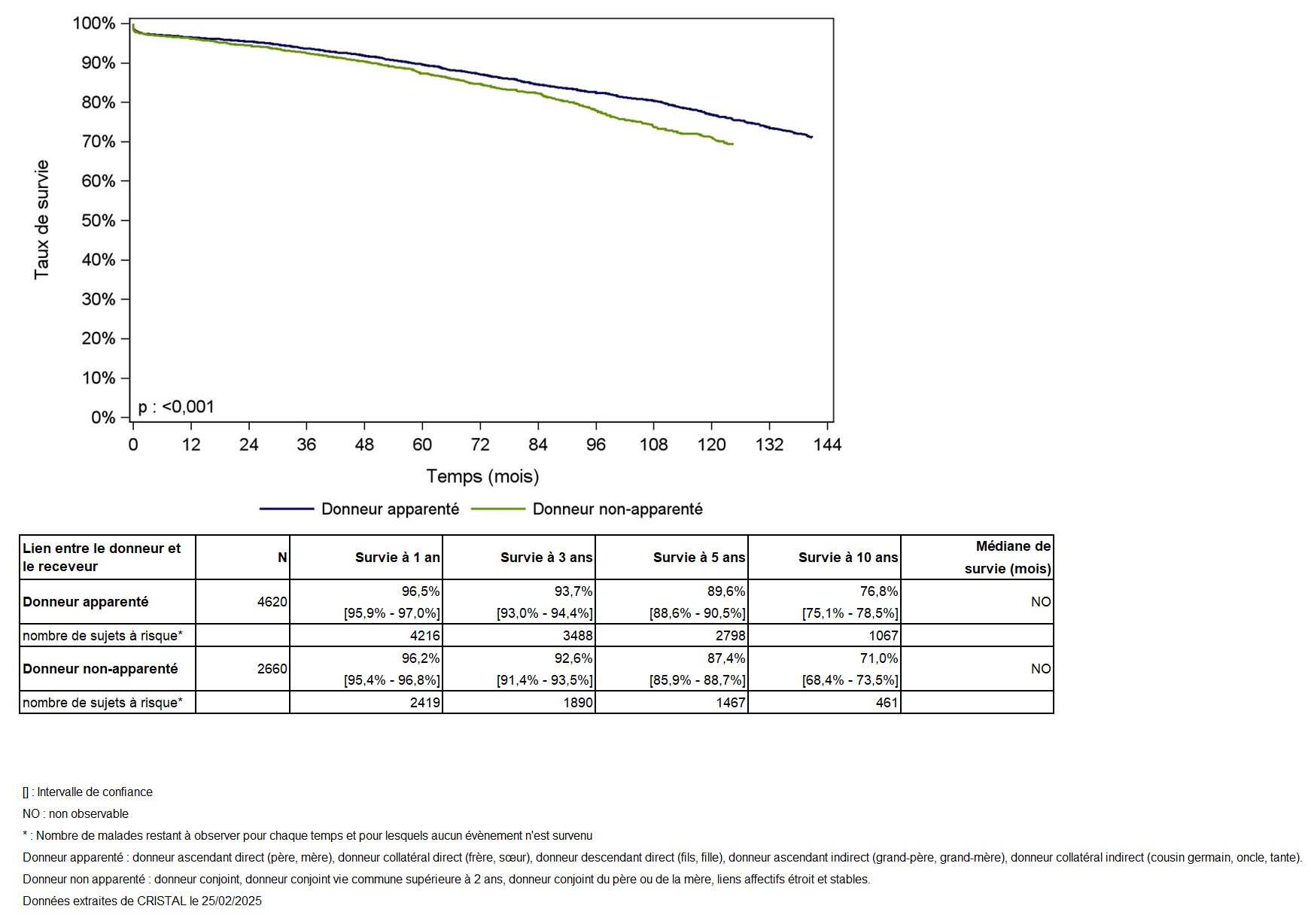

La survie globale des greffons estimée par la méthode de Kaplan-Meier est de 56,9% à 10 ans pour la période de greffe [2007-2023] (Figure R3). Celle-ci s’élève à 74,9% en cas de donneur vivant contre 54,4% en cas de donneur décédé (Figure R5).

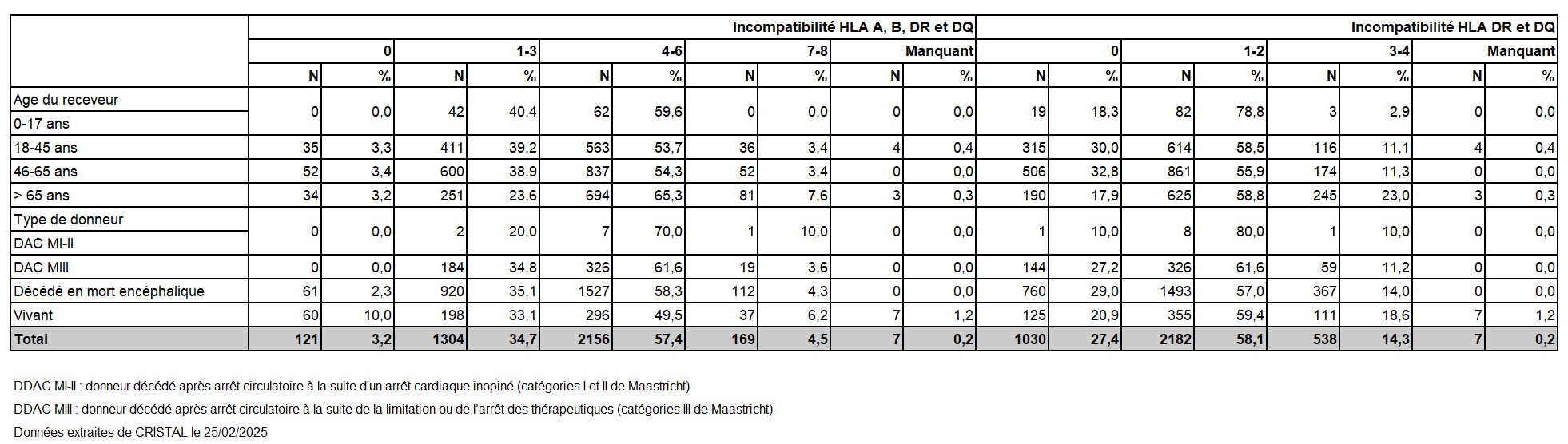

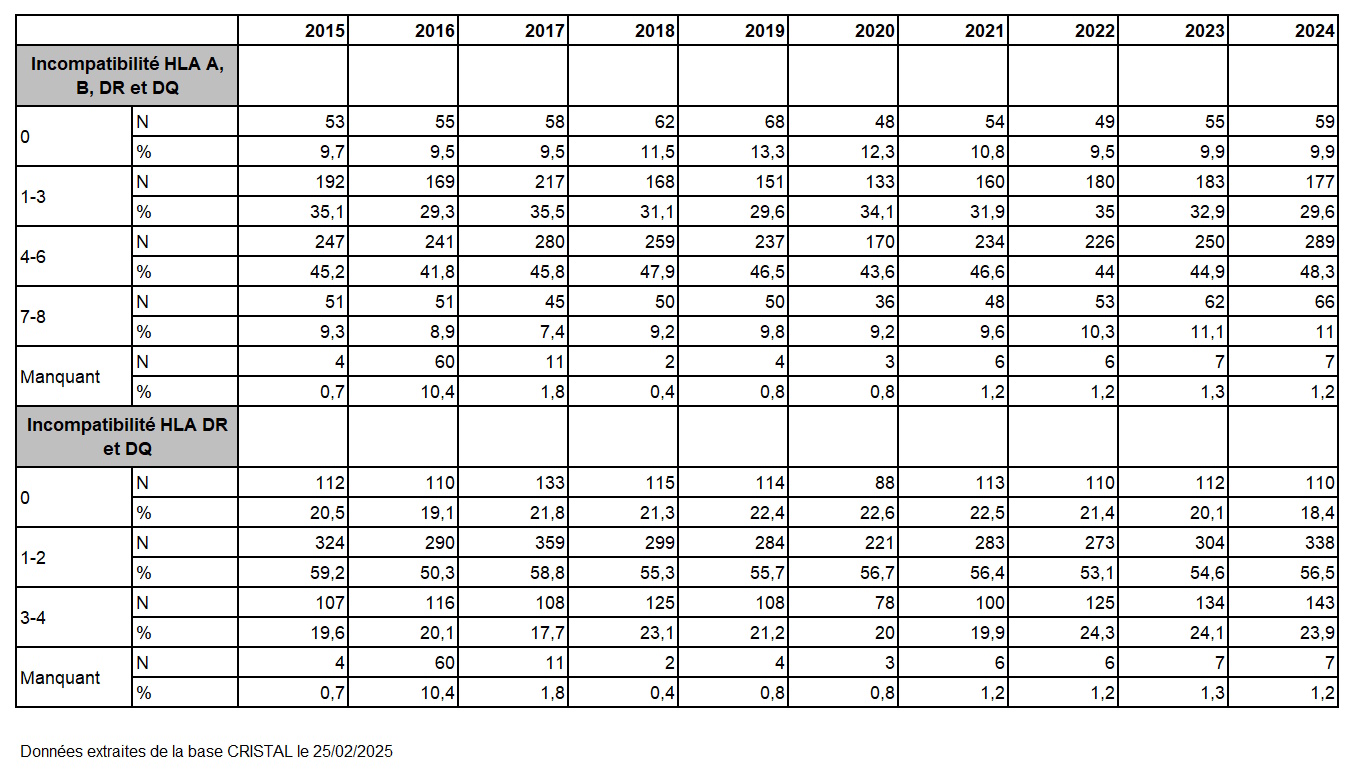

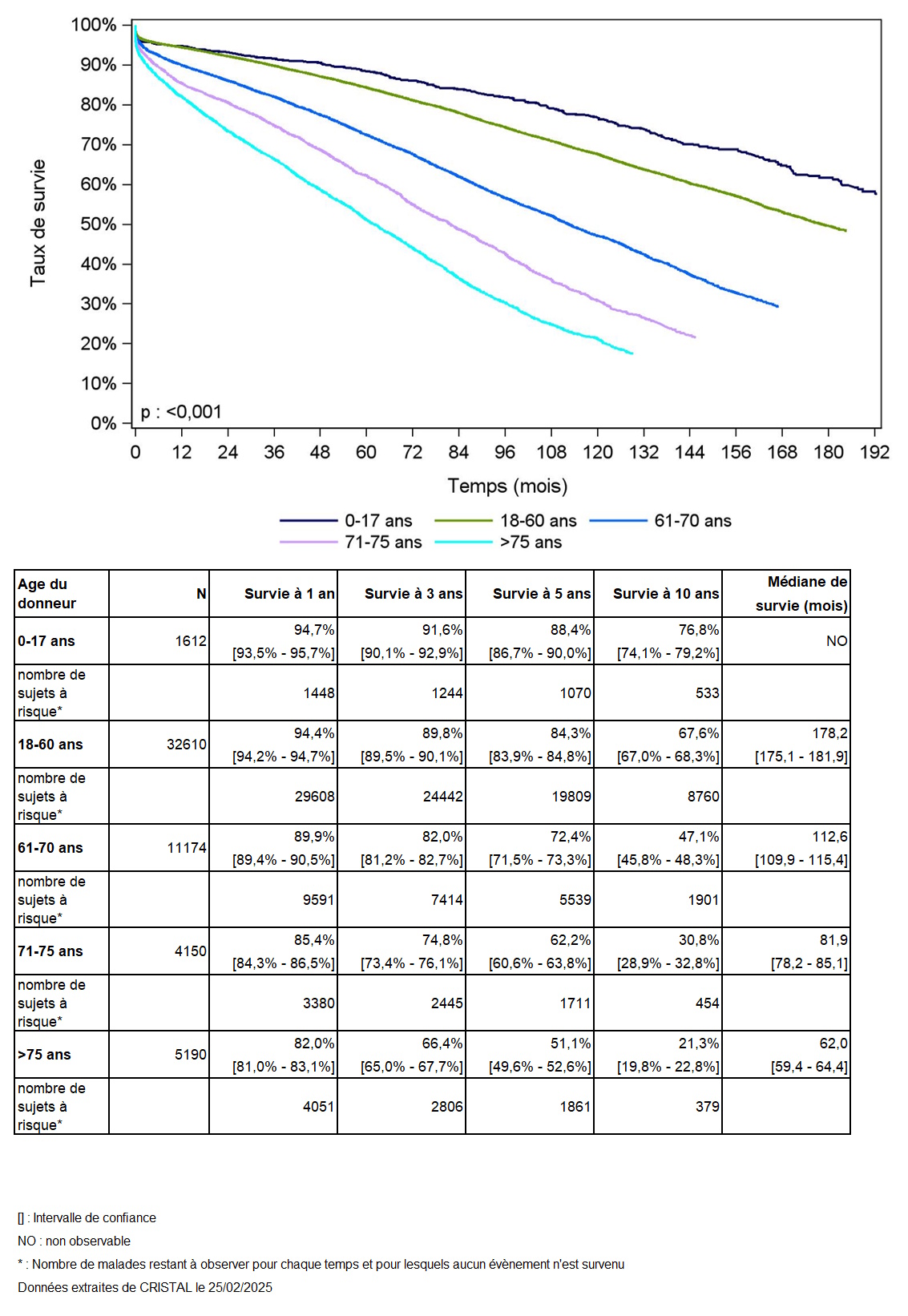

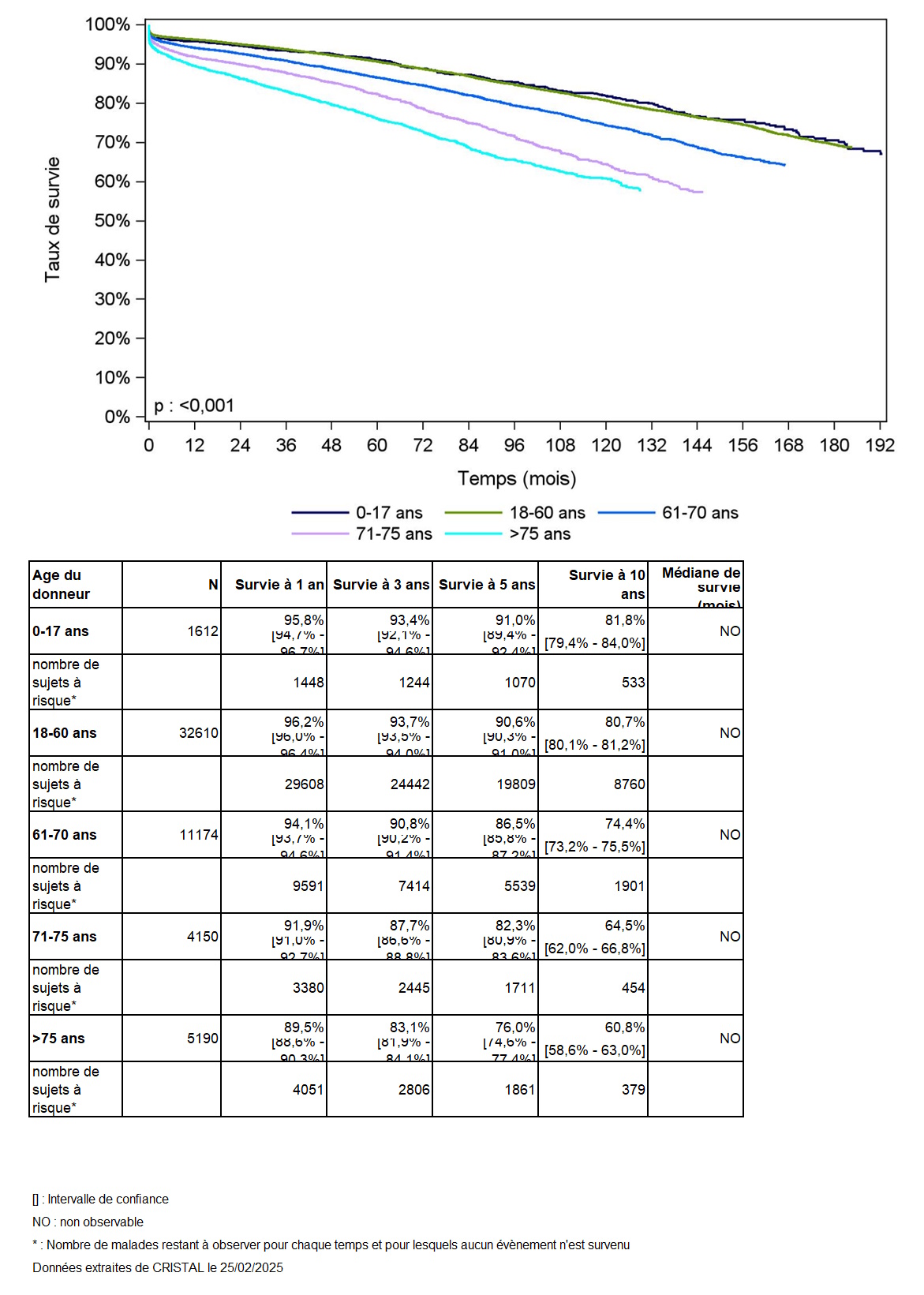

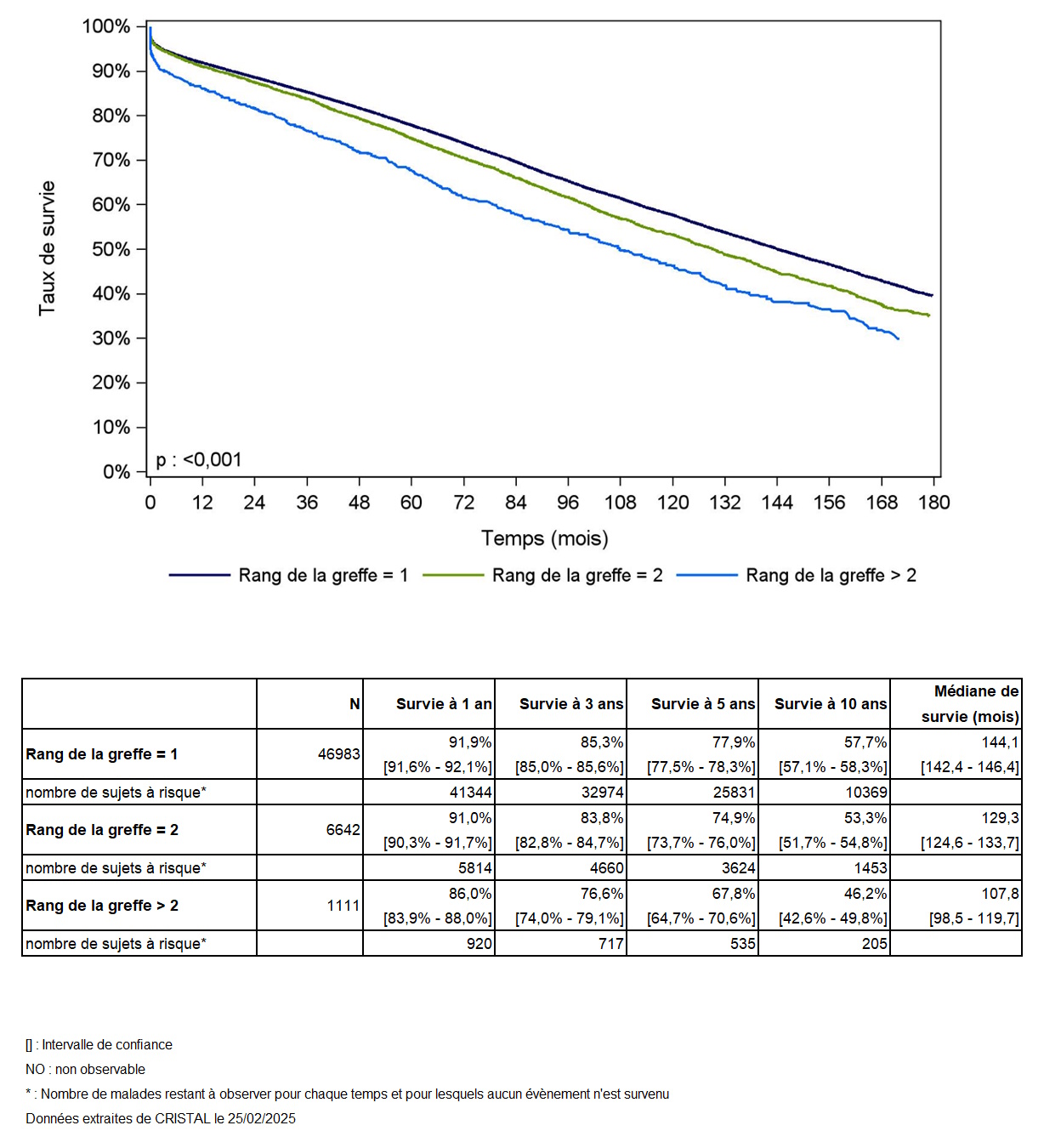

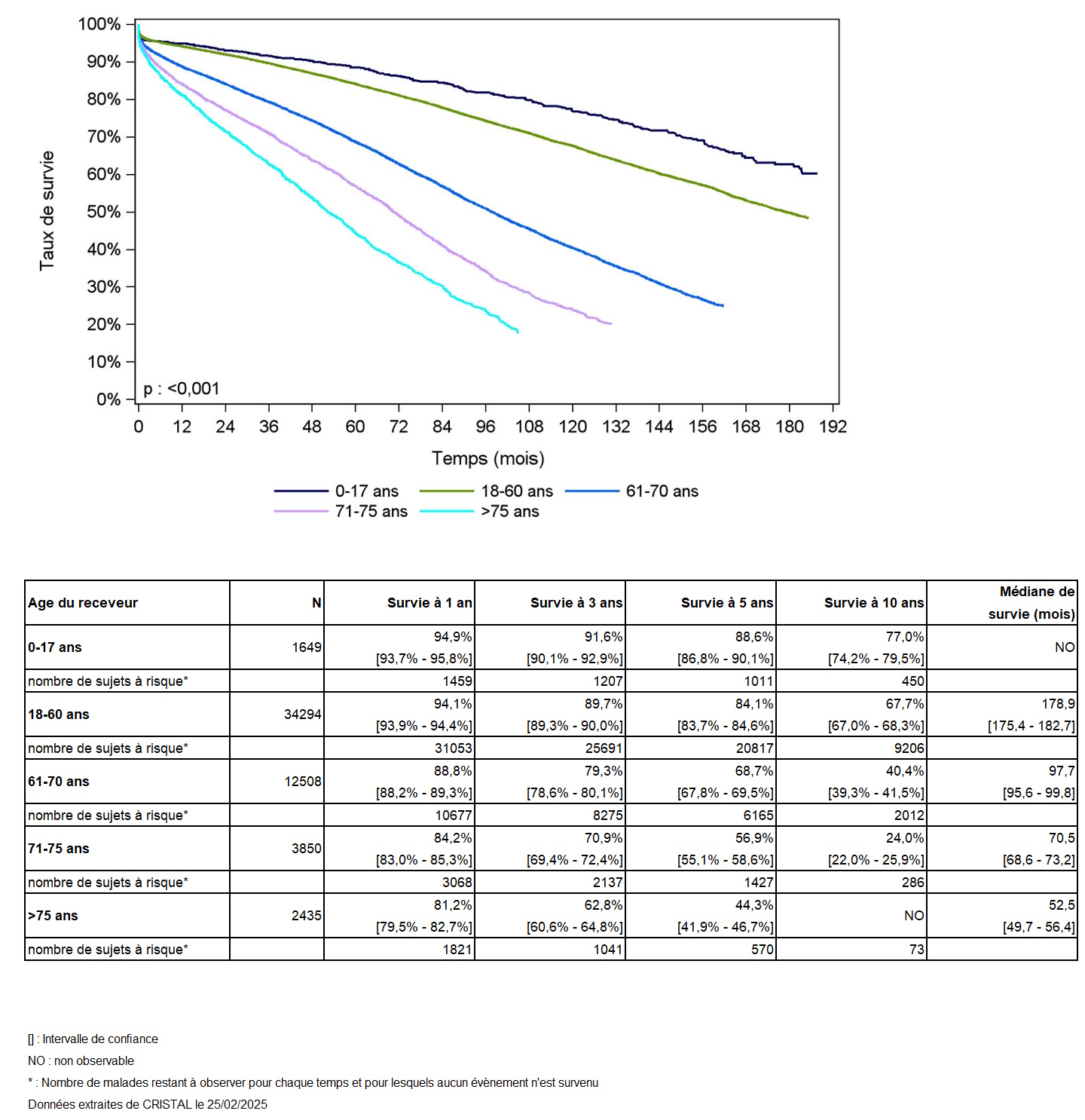

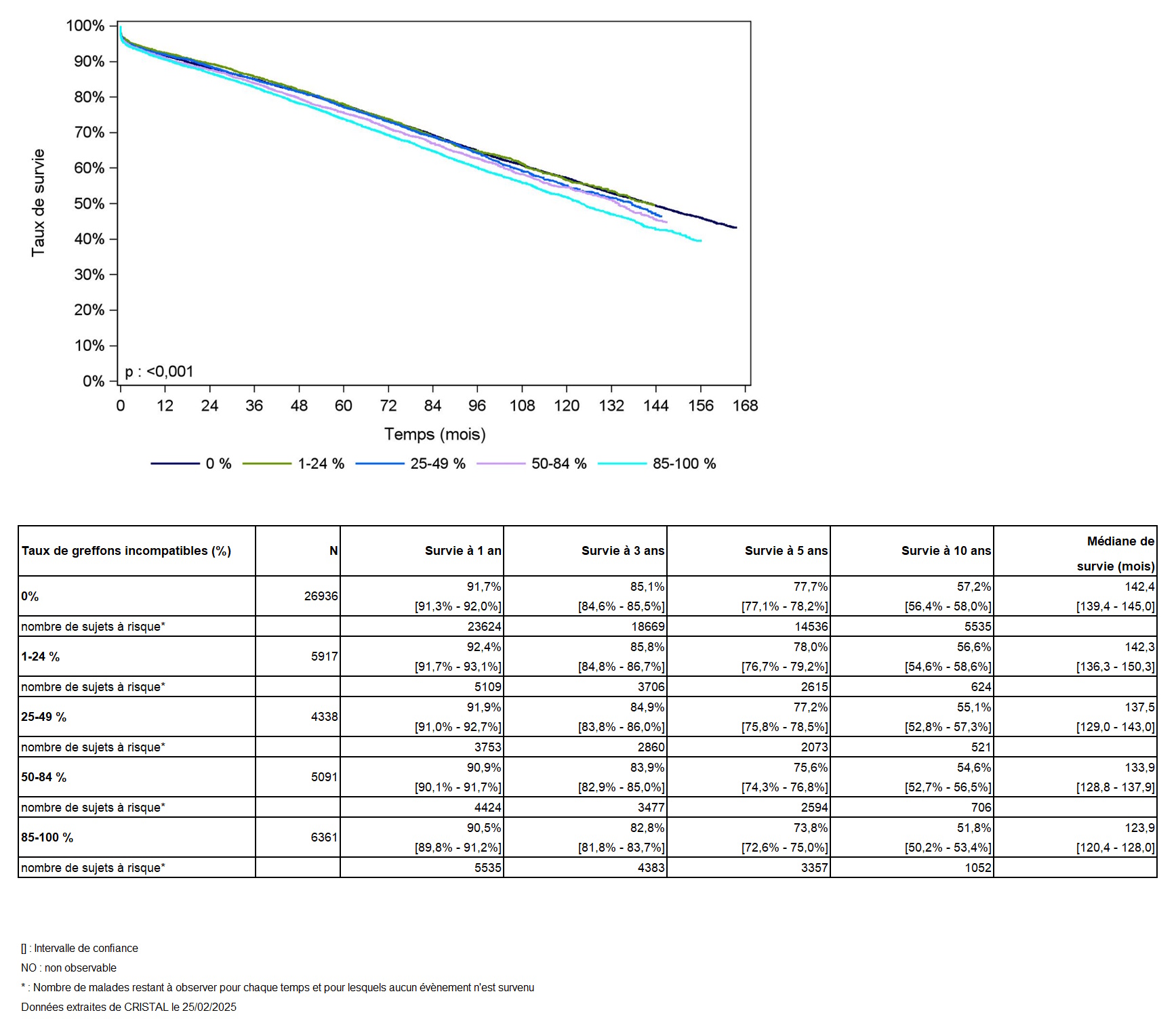

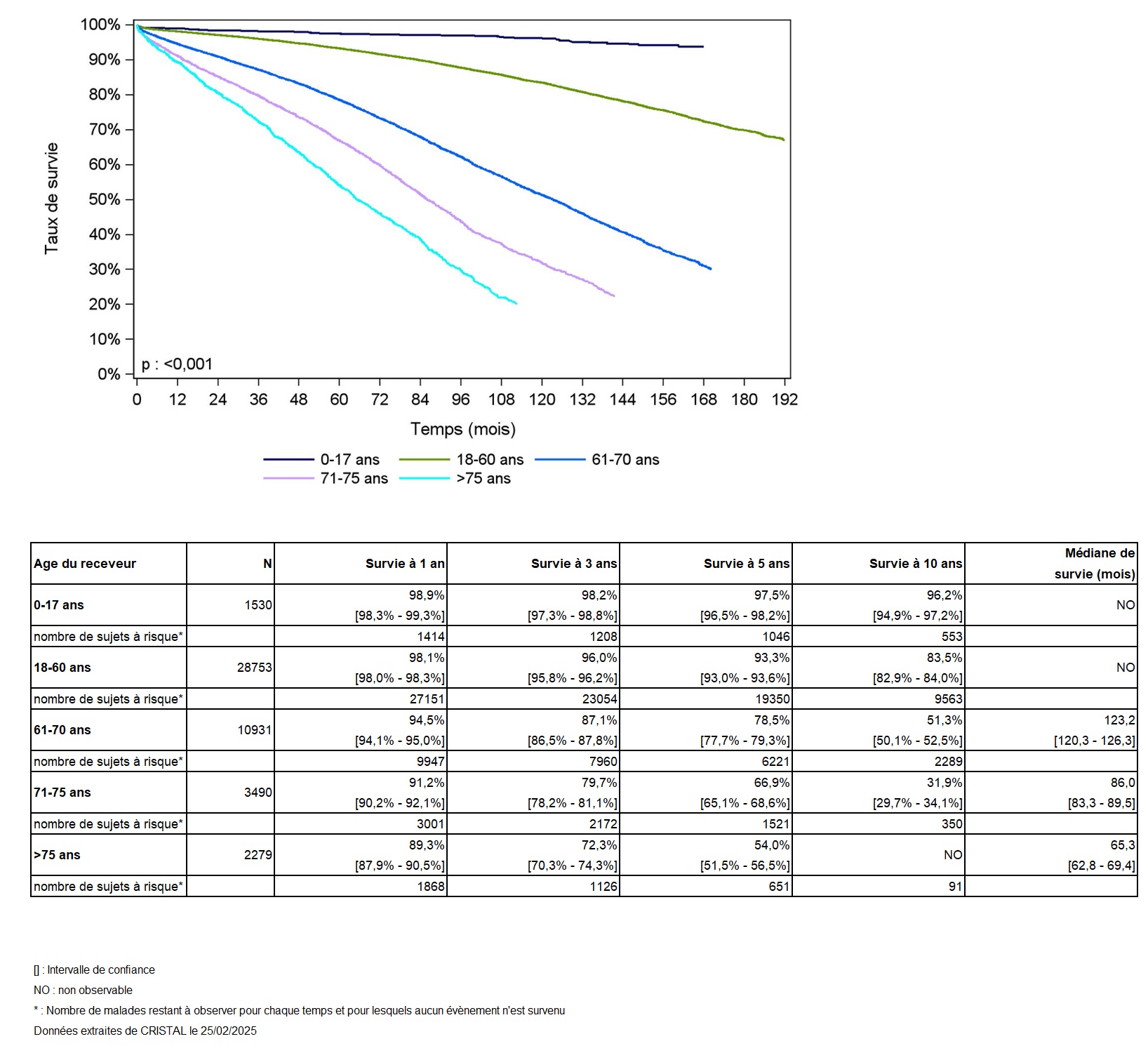

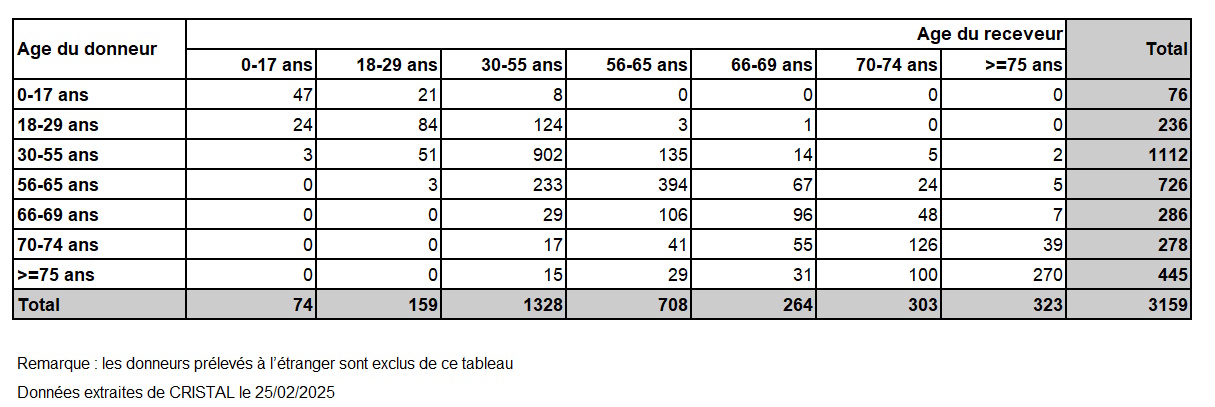

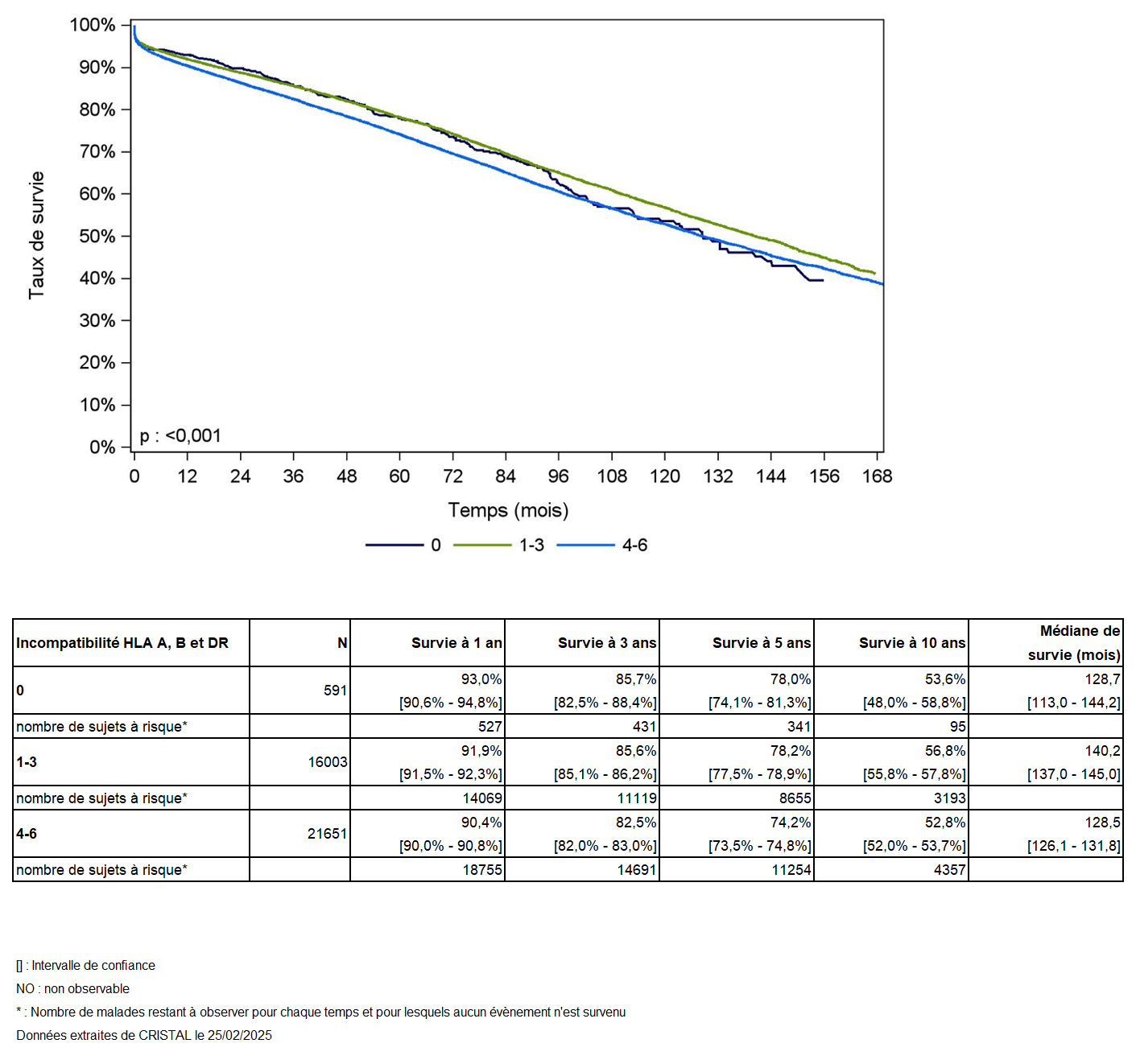

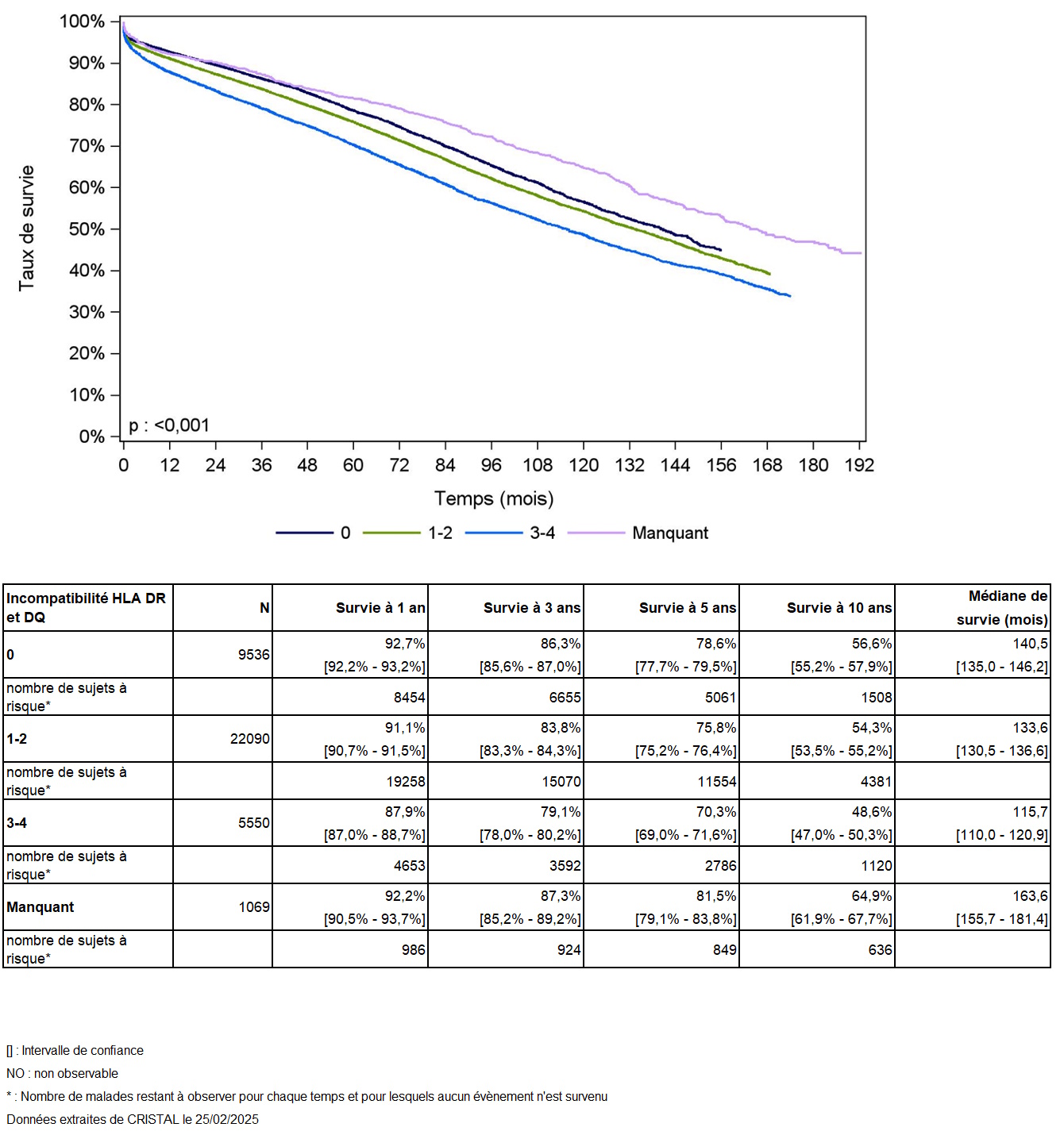

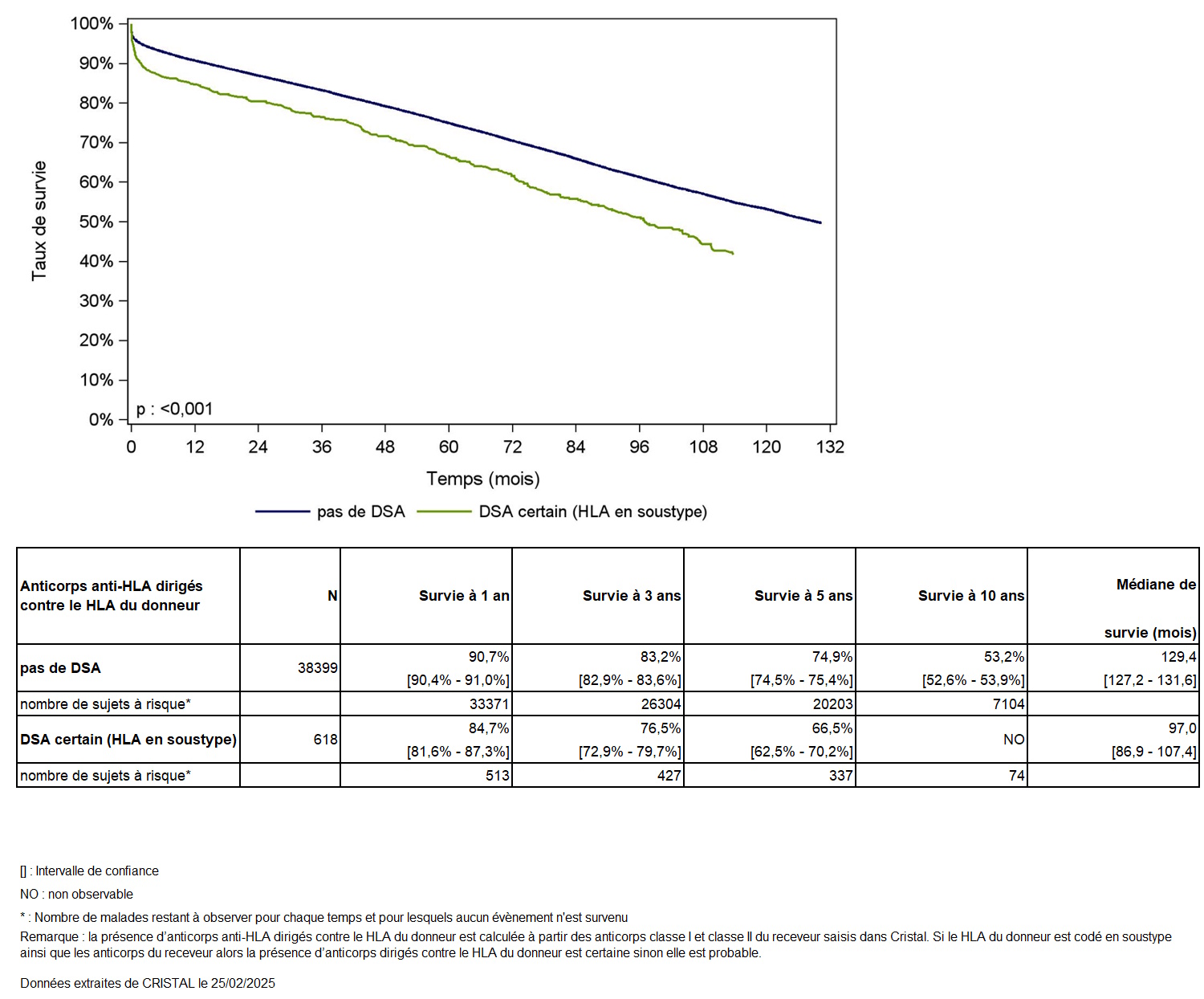

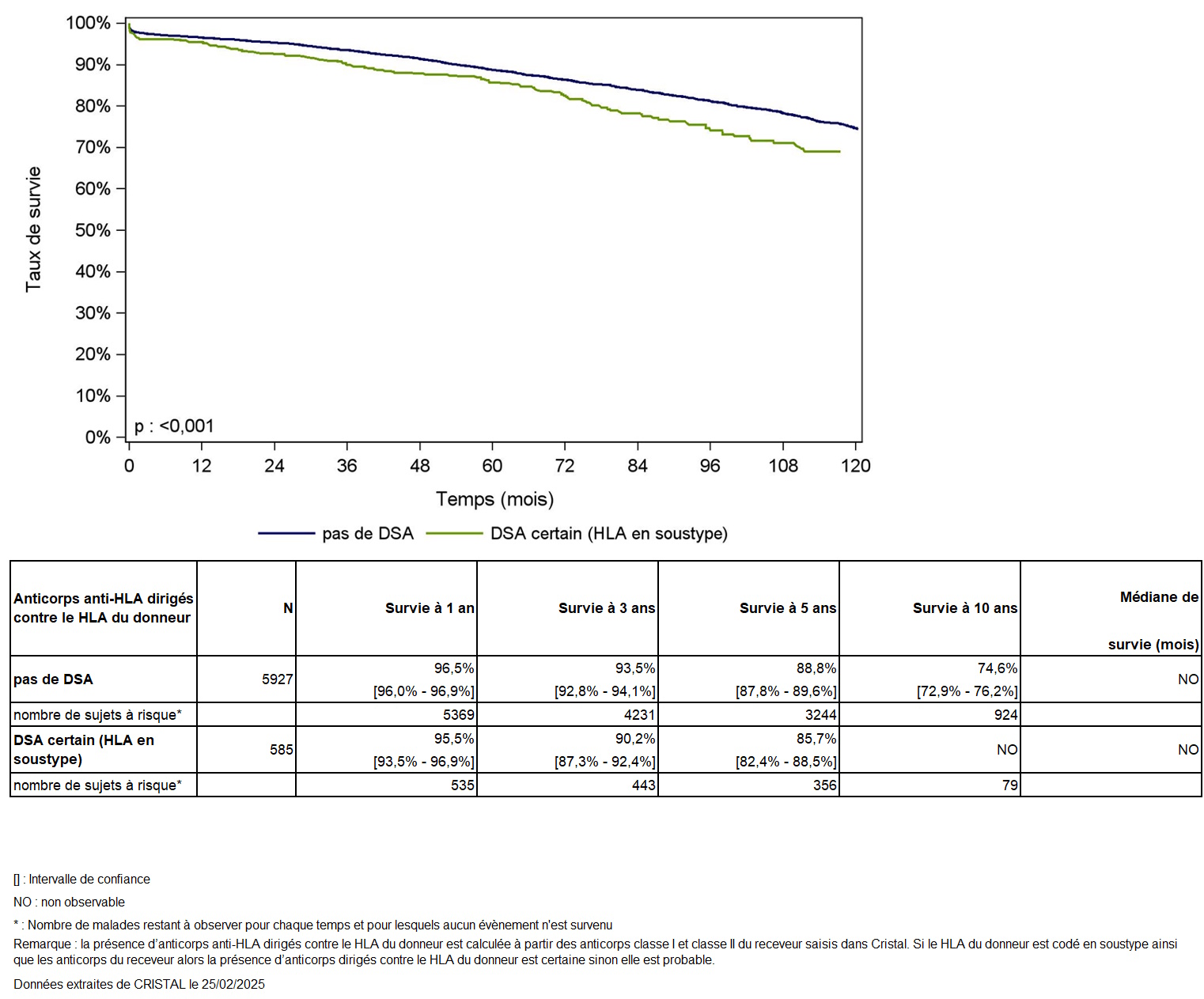

La survie des greffons varie significativement selon l’âge du donneur (Figures R4a, R4b), l’âge du receveur (Figures R8a, R8b), le rang de la greffe (Figure R7), l’immunisation anti-HLA du receveur (Figure R9), et surtout la présence d’anticorps dirigés contre le HLA du donneur (Figure R12) et enfin l’appariement HLA entre le donneur et le receveur (Figures R10, R11).

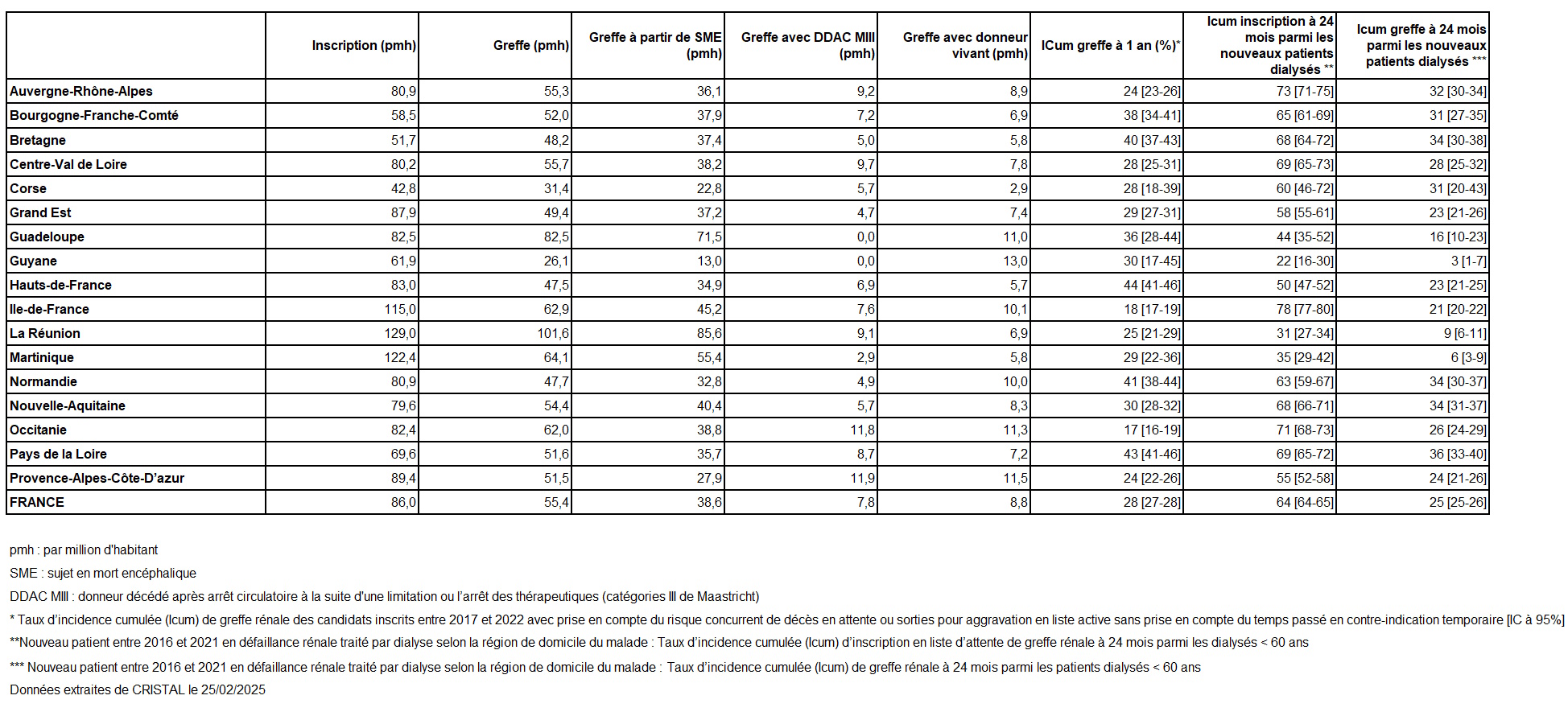

L’analyse régionale montre une activité d’inscription très élevée à La Réunion (129,0 pmh), Martinique (122,4 pmh) et Ile-de-France (115,0 pmh) (86,0 pmh au niveau national), avec un taux d’incidence cumulé d’inscription à 24 mois parmi les nouveaux dialysés de moins de 60 ans le plus élevé en Ile-de-France 78% et les plus faibles à Guyane (22%), La Réunion (31%) et Martinique (35%) (64% au national). L’activité de greffe est la plus élevée à la Réunion (101,6 pmh) et la plus faible en Guyane (26,1 pmh) (55,4 pmh au national). L’activité de greffe à partir de donneur en arrêt circulatoire de la catégorie III de Maastricht est la plus élevée en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. L’activité de greffe à partir de donneur vivant est la plus élevée en Guyane (13,0 pmh). Le taux d’incidence cumulé de greffe à 24 mois parmi les nouveaux dialysés de moins de 60 ans est le plus élevé dans les Pays de la Loire (36%) (25% au national).

Liste d’attente

Cinétique de la liste d’attente

Prélèvement à partir de donneur vivant

Greffe rénale à partir de donneur vivant

Dons croisés

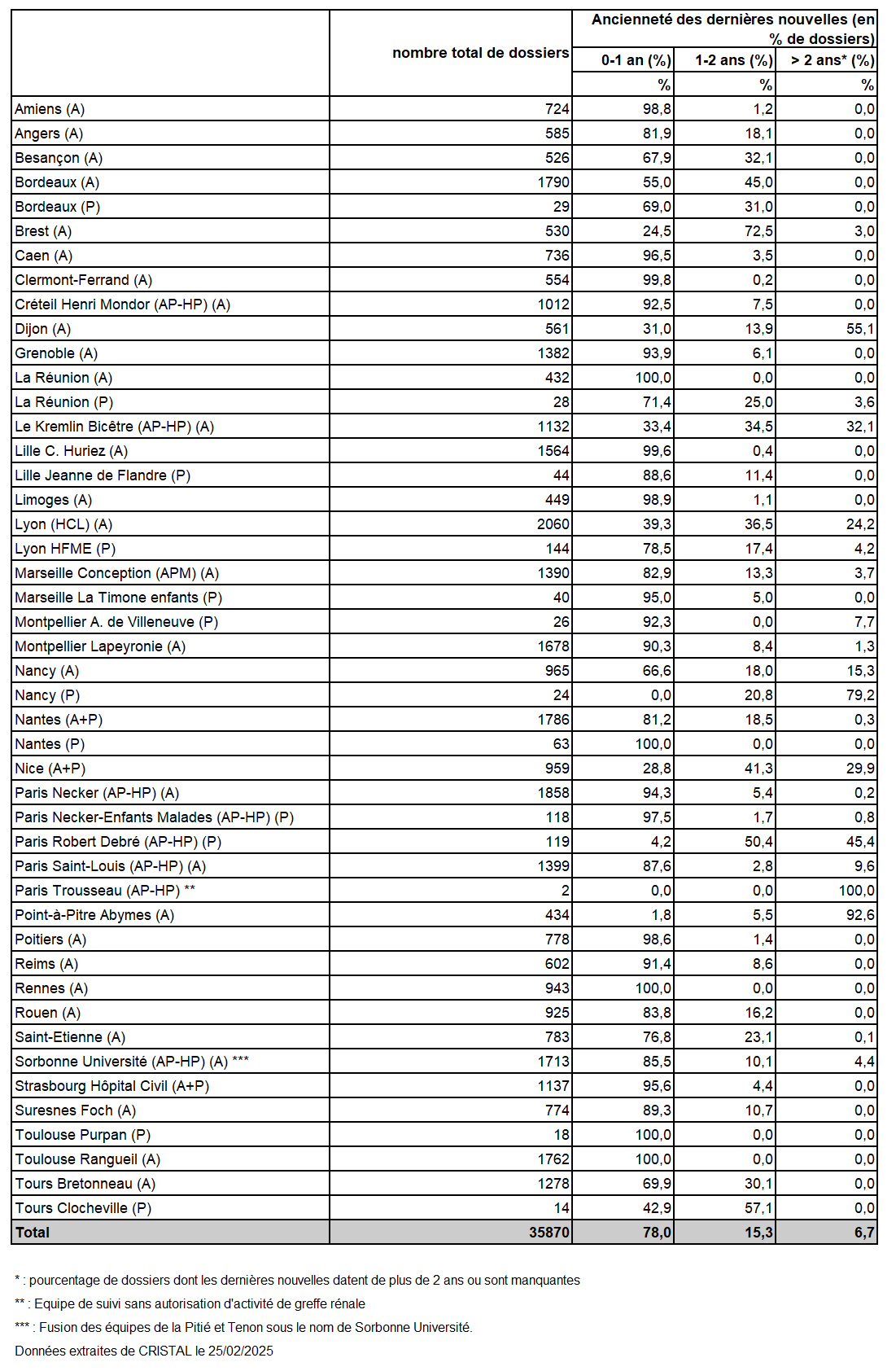

Malgré l’amélioration de l’exhaustivité des données de suivi des malades greffés rénaux, il n’est pas possible d’obtenir le nombre de malades porteurs d’un greffon fonctionnel par simple interrogation de Cristal. En effet, au 31 décembre 2024, 22% des malades greffés rénaux entre 2004 et 2023 ont un suivi datant de plus d’un an. Ainsi, l’estimation de ce nombre a été effectuée en deux étapes basées sur l’ancienneté des données de suivi du malade. Dans un premier temps, nous avons dénombré les porteurs d’un greffon fonctionnel dans Cristal (malades déclarés vivants sans arrêt de fonction du greffon) dont les dernières nouvelles dataient de moins de 18 mois (suivi annuel obligatoire dans Cristal). Pour les malades qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration de décès ou d’arrêt de fonction du greffon et dont les données de suivi dataient de plus de 18 mois, le nombre de porteurs d’un greffon fonctionnel a été estimé en leur appliquant les taux de survie du greffon estimés sur la population globale.

Le nombre total de porteurs d’un greffon fonctionnel correspond à la somme de ces deux valeurs. Le chiffre ainsi estimé est encadré par deux bornes :

- la borne inférieure correspond à l’hypothèse la plus pessimiste, selon laquelle les malades non suivis sont considérés comme en arrêt fonctionnel de greffon ou décédés. Cela signifie que seuls les greffés qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration de décès ou d’arrêt de fonction du greffon au 31 décembre de l’année et dont les données de suivi dataient de moins de 18 mois étaient porteurs d’un greffon fonctionnel à cette date ;

- la borne supérieure correspond à l’hypothèse la plus optimiste, selon laquelle les malades non suivis sont considérés comme porteurs d’un greffon fonctionnel. En d’autres termes, tous les greffés qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration de décès ou d’arrêt de fonction du greffon au 31 décembre de l’année, quelle que soit l’ancienneté des données de suivi, étaient vivants et porteurs d’un greffon fonctionnel à cette date.

Le nombre de malades porteurs d’un greffon fonctionnel est un indicateur important de la charge de travail des équipes médico-chirurgicales de greffe qui doivent assumer le suivi d’une cohorte chaque année grandissante de malades sous traitement immunosuppresseur. Le nombre de porteurs d'un greffon fonctionnel estimé varie d'une équipe à l'autre de moins de 500 à plus de 2 000 malades, hors équipes pédiatriques et outremer.

Le nombre estimé de porteurs de greffon fonctionnel en France est de 43 532 au 31 décembre 2024.

Survie greffon

Survie receveur

Evaluation des résultats des greffes rénales

La méthode de l’évaluation est détaillée dans le chapitre Organes.

https://rams.agence-biomedecine.fr/greffe-dorganes-donnees-generales-et-methodes

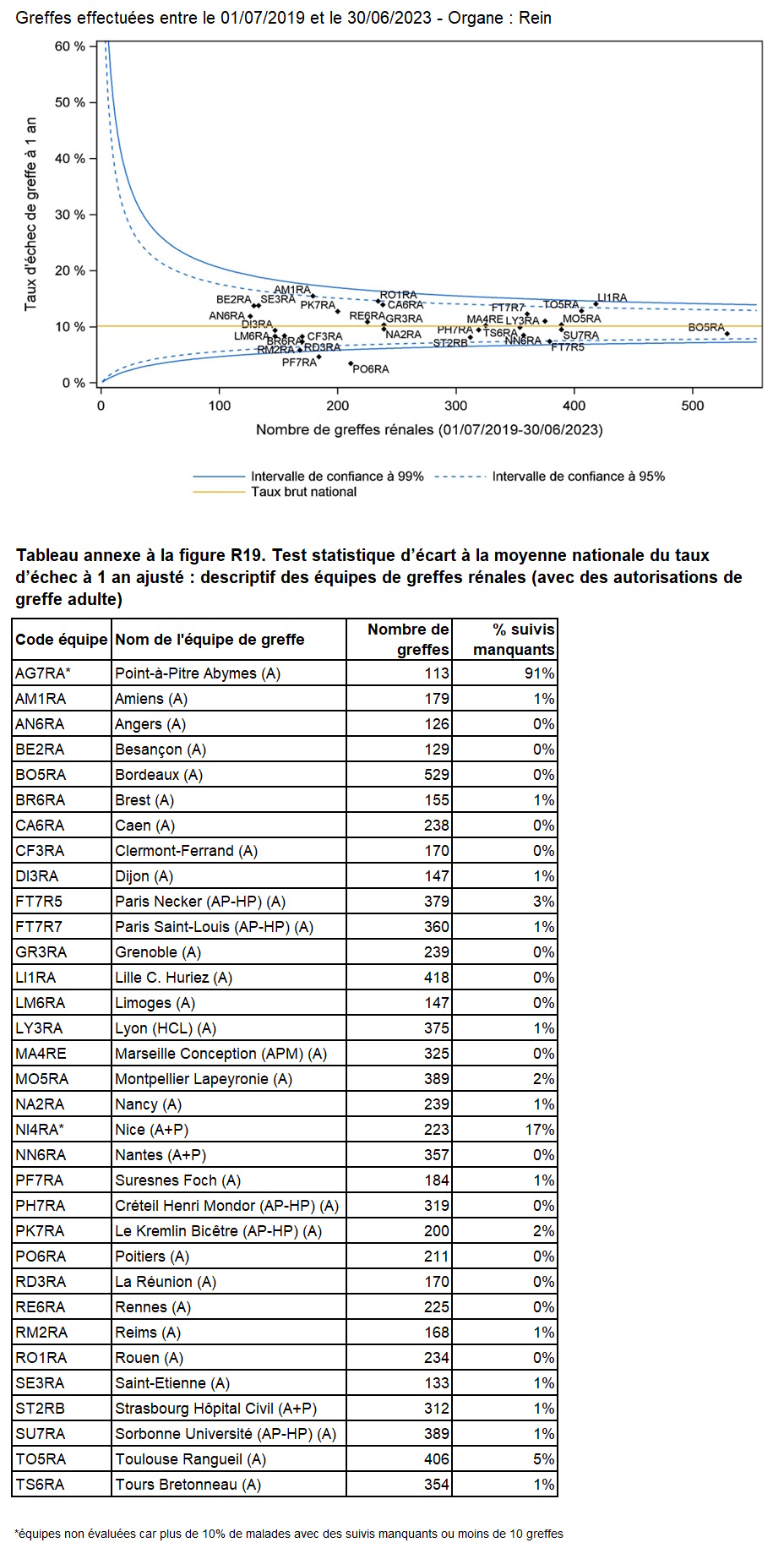

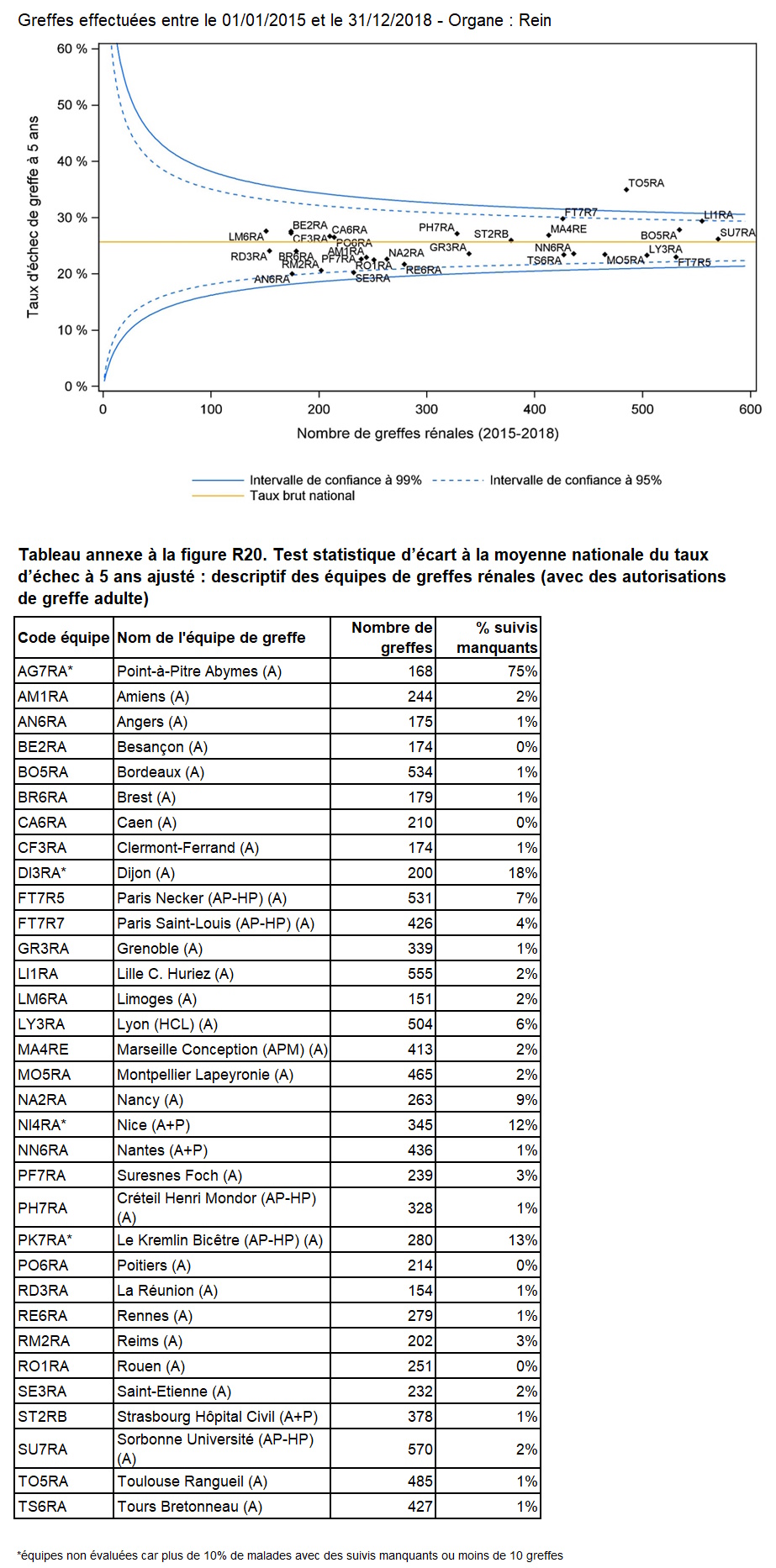

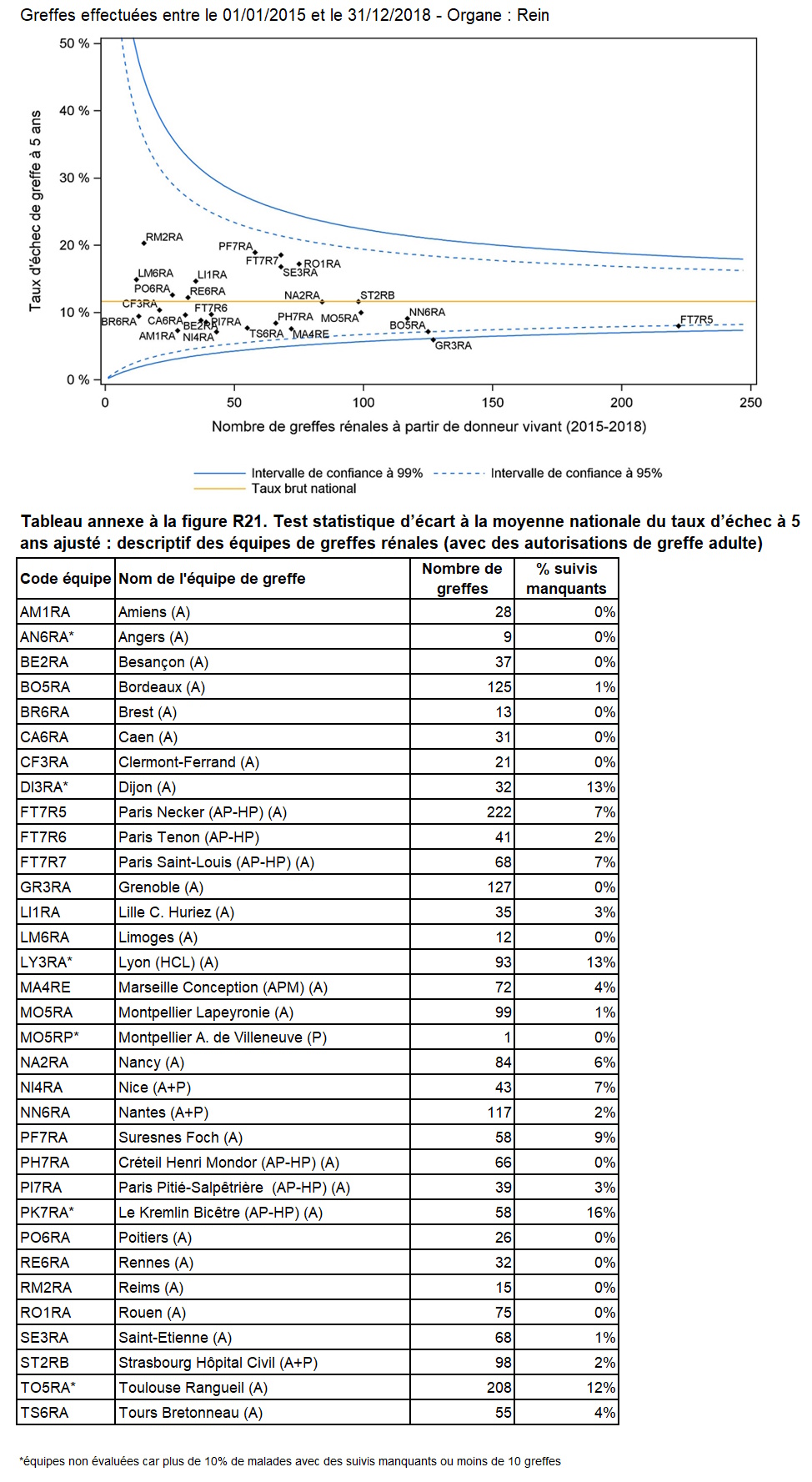

Le taux d’échec ajusté d’une équipe est considéré comme significativement différent de la moyenne nationale s’il se trouve en dehors de l’intervalle de confiance à 99%. Les équipes peuvent être identifiées par les informations présentées dans le tableau ci-dessous.

Les équipes non représentées sur les graphes sont celles qui ont réalisé 10 greffes ou moins sur la période ou présentent plus de 10% de perdus de vue. Les équipes strictement pédiatriques ont leur résultat dans le chapitre pédiatrique.

Greffes rénales à partir de donneurs décédés en mort encéphalique

Les facteurs de risque utilisés en rein pour l’analyse du taux d’échec à 1 an ajusté sur la gravité des receveurs et des donneurs sont :

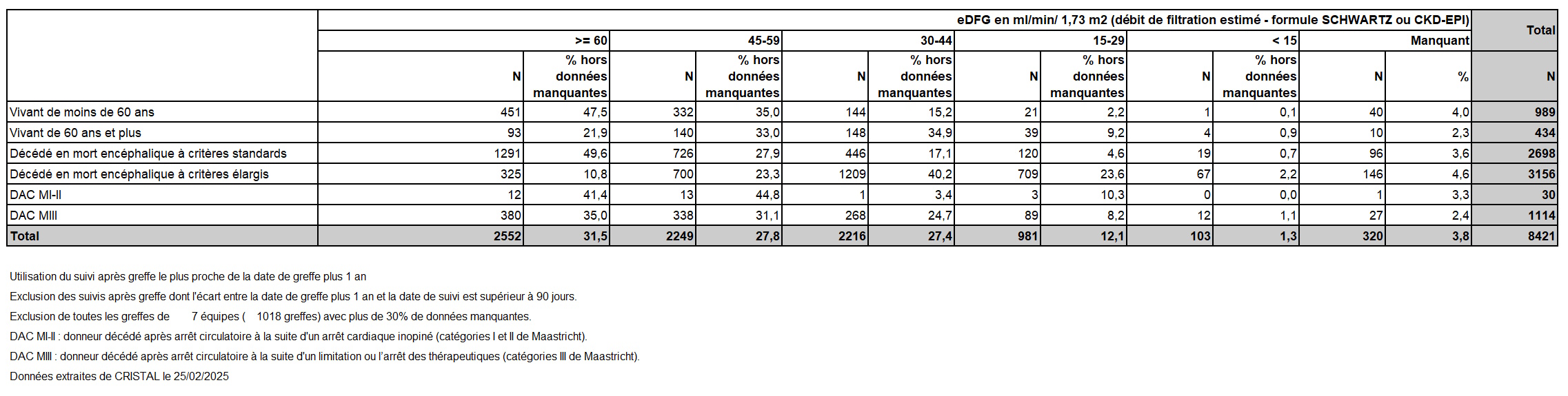

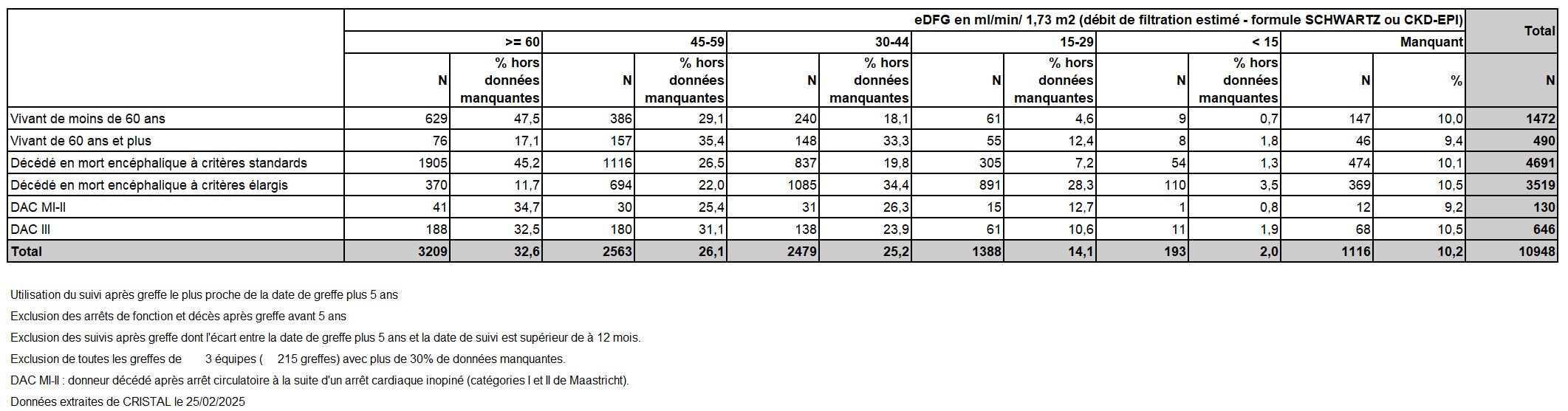

- Pour le receveur : l’âge au moment de la greffe, l’indice de masse corporelle, la durée de la dialyse à la greffe, la néphropathie d'origine, le nombre de greffes antérieures, les comorbidités cardiovasculaires et le diabète,

- Pour le donneur : l’âge, la cause de décès, l’hypertension artérielle, un diabète, une maladie coronarienne, une maladie rénale, le débit de filtration estimé (formule Schwartz ou CK-EPI),

- Pour les conditions de la greffe : nombre d'incompatibilités HLA DR, compatibilité des sérologies CMV, la compatibilité des indices de masse corporelle et le type de greffon (droit ou gauche ou bigreffe).

Les facteurs de risque utilisés en rein pour l’analyse du taux d’échec à 5 ans ajusté sur la gravité des receveurs et des donneurs sont :

- Pour le receveur : l’âge au moment de la greffe, l’indice de masse corporelle, durée de la dialyse à la greffe, néphropathie d'origine, nombre de greffes antérieures, comorbidités cardiovasculaires, le diabète, le taux de greffons incompatibles, la sérologie VHC,

- Pour le donneur : l’âge, le genre, la cause de décès, une hypertension artérielle, un diabète,

- Pour les conditions de la greffe : nombre d'incompatibilités HLA DR, la compatibilité entre le genre du receveur et du donneur, la durée de l’ischémie froide.

Les greffes suivantes sont exclues des analyses : greffes à partir de donneur vivant et de donneur décédé après arrêt circulatoire, greffes à partir de donneur étranger, greffes combinées, greffes effectuées par des équipes présentant 20% ou plus de perdus de vue.

Cette année, aucune équipe a un taux d’échec de greffe à 1 an significativement supérieur à la moyenne nationale et 2 équipes ont un taux d’échec de greffe à 1 an significativement inférieur à la moyenne nationale (Figure R19).

Cette année, 1 équipe a un taux d’échec de greffe à 5 ans significativement supérieur à la moyenne nationale et aucune équipe a un taux d’échec de greffe à 5 ans significativement inférieur à la moyenne nationale (Figure R20).

Greffes rénales à partir de donneurs vivants

Les facteurs de risque utilisés en rein pour l’analyse du taux d’échec à 5 ans ajusté sur la gravité des receveurs et des donneurs sont :

- Pour le receveur : l’âge au moment de la greffe, durée de la dialyse à la greffe, néphropathie d'origine, greffes rénale antérieure, comorbidités cardiovasculaires, la sérologie EBV, le groupe sanguin ;

- Pour le donneur : le débit de filtration estimé (formule Schwartz ou CK-EPI), la sérologie CMV ;

- Pour les conditions de la greffe : le ratio poids donneur/receveur.

Les greffes suivantes sont exclues des analyses : greffes à partir de donneur décédé, greffes à partir de donneur étranger, greffes combinées, greffes effectuées par des équipes présentant 25% ou plus de perdus de vue.

Cette année, aucune équipe n’a un taux d’échec de greffe à 5 ans significativement supérieur à la moyenne nationale et 1 équipe a un taux d’échec de greffe à 5 ans significativement inférieur à la moyenne nationale (Figure R21).