En raison de l’autorisation depuis la loi de Bioéthique de 2021 de recourir au double-don, les dons d’ovocytes et les dons de spermatozoïdes peuvent être utilisés pour un parcours de soins avec don de gamète simple (ovocyte ou spermatozoïdes) ou avec double-don.

Les données recensées dans le paragraphe suivant regroupent l’ensemble des données concernant les donneuses d’ovocytes (que leur don ait été utilisé pour du don simple ou du double-don). Il en va de même concernant les demandes en attente : les données regroupent les couples et les femmes non mariées en attente d’un don d’ovocyte, que celui-ci soit utilisé dans le cadre d’un don simple ou d’un double-don (les demandes en don d’ovocytes des couples de femmes et des femmes non mariées faisant nécessairement l’objet d’une prise en charge en double-don).

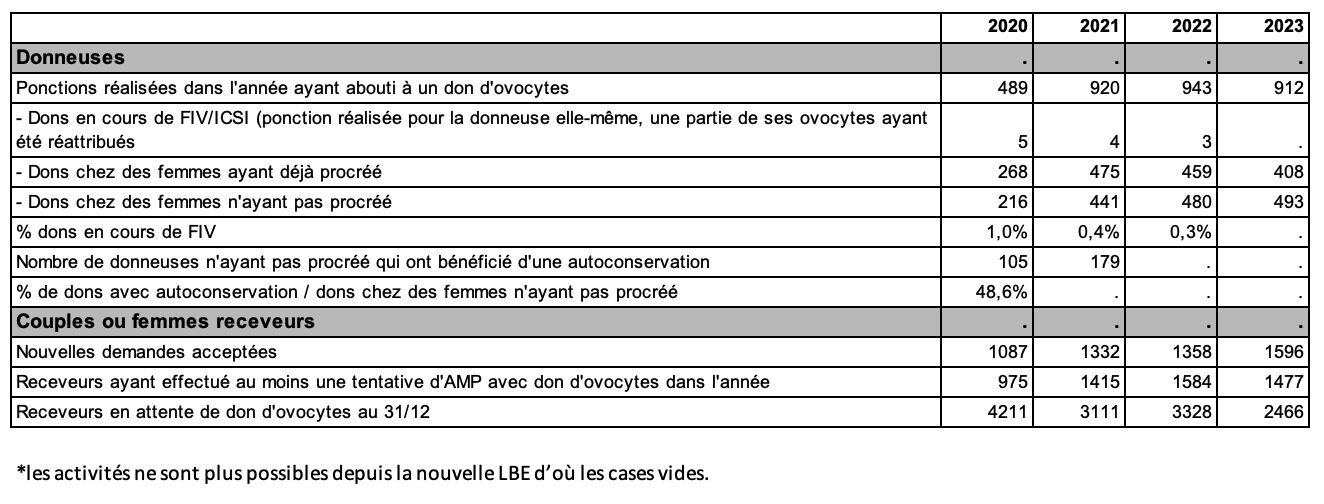

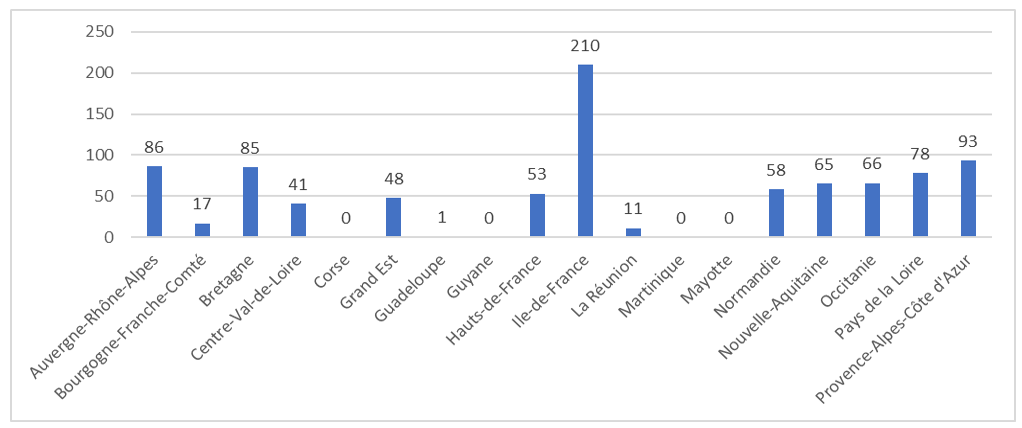

Les 36 centres actifs répartis dans 13 régions et autorisés[1] pour l’activité de don d’ovocytes ont effectué 912 prélèvements d’ovocytes qui ont abouti à un don en 2023. Ces dons se répartissent de la manière suivante :

-

Les dons de femmes ayant déjà procréé, avec 45,3 % des dons (48,9 % en 2022) ;

-

Les dons de femmes n’ayant jamais procréé, majoritaires et représentant 54,7 % des dons. Ce chiffre est en augmentation par rapport à 2022 (51,1 % en 2022). Par ailleurs, l’ouverture depuis 2021 à l’autoconservation sans indication médicale a pour conséquence la dissociation complète entre don d’ovocytes et autoconservation chez les femmes n’ayant pas procréé depuis 2022, alors qu’en 2021 encore 40,5 % des femmes nullipares donneuses d’ovocytes associaient leur don à une autoconservation. En effet, la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 a modifié les activités de recueil des ovocytes en vue de don. Auparavant, les femmes n’ayant jamais procréé pouvaient demander à conserver une partie des ovocytes prélevés pour elles-mêmes. Depuis la loi, une ponction d’ovocytes ne peut conduire qu’à une seule finalité. Une donneuse d’ovocytes ne peut pas, dans le même temps, autoconserver des ovocytes pour raison non médicale (cf. Chapitre Autoconservation non médicale des gamètes). Ceci pourrait expliquer l'augmentation modérée du nombre d’ovocytes inséminés ou injectés par tentative (5,7 en 2023 vs 5,5 en 2021).

2023 confirme et renforce l’observation faite en 2022 que la majorité des dons est réalisé par des femmes n’ayant pas procréé.

Le nombre de prélèvements d’ovocytes en vue de don de 2023 a diminué de 3,2 % par rapport à 2022 (912 en 2023 versus 943 en 2022, tableau AMP37). Si l’on compare aux données antérieures à la crise sanitaire de 2020, ce chiffre est supérieur de 9,2 % au nombre de donneuses de 2019 (835 donneuses en 2019) confirmant l’évolution favorable du nombre de donneuses.

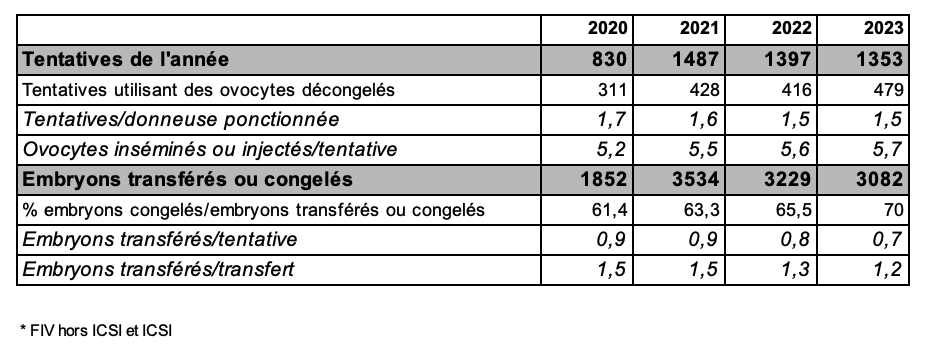

En 2023, une ponction de donneuse a permis en moyenne la réalisation de 1,5 tentatives d’AMP pour les couples et femmes non mariées receveur. Ce ratio est stable depuis 2018 (tableau AMP38).

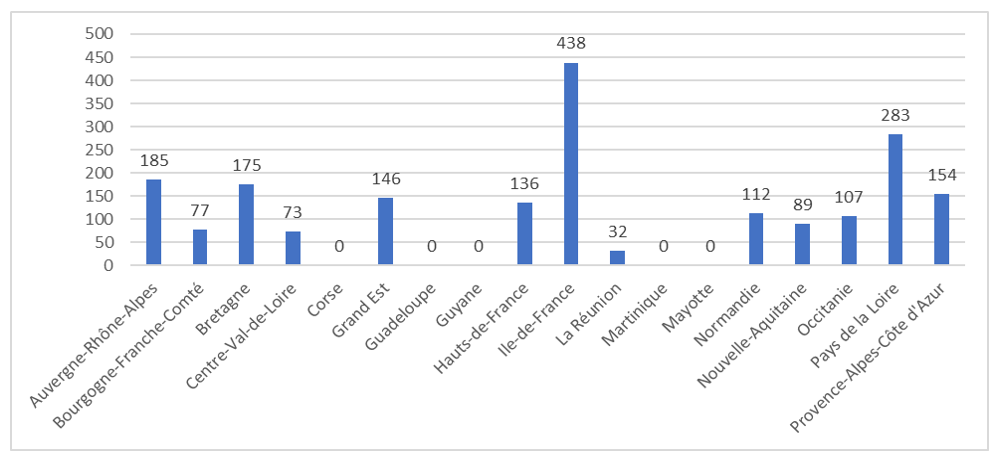

Toutefois, le nombre de dons d’ovocytes reste insuffisant pour répondre à la demande. Ceci est en partie lié au fait que, depuis la nouvelle loi de bioéthique, les couples de femmes et les femmes non mariées y ont également accès, augmentant la demande pour ce type de dons, qui de fait devient une demande de double-don. On recense à la fin de l’année 2023, 2 466 couples ou femmes non mariées inscrits, en attente de don d’ovocytes, ce qui représente une diminution de 25,9 % par rapport à 2022 (3 328 couples et femmes non mariées en attente en 2022, tableau AMP37). Cette diminution des demandes non honorées (25,9 %) est importante. Cependant, ces résultats sont à interpréter avec prudence, la mise à jour des listes étant parfois difficile. En effet, comme il n’existe pas de liste d’attente nationale, ainsi, pour augmenter ses chances d’être pris en charge, un même couple ou une femme non mariée peut s’inscrire dans plusieurs centres dont les délais de prises en charge sont variables. Cette pratique d’inscription dans plusieurs centres a peut-être diminué en 2023 par rapport à 2022 et la diminution observée reflète peut-être plutôt cette variation de pratique qu’une diminution des femmes non mariées ou des couples en attente. Par ailleurs, les délais de prise en charge étant longs en France, certains couples ou femmes non mariées ont pu souhaiter plus fréquemment réaliser leur projet parental à l’étranger avant même de déposer une demande de prise en charge en France.

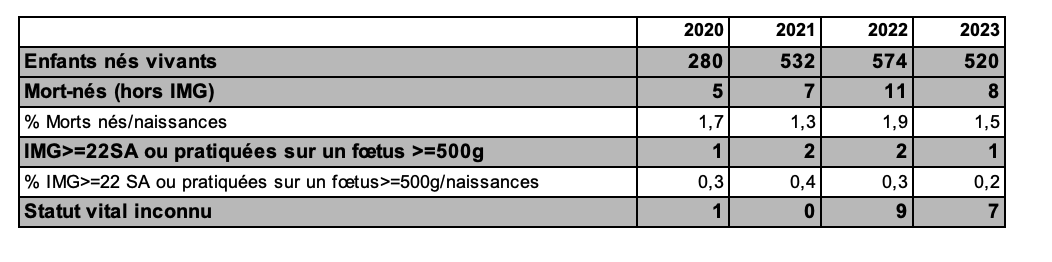

En outre, le nombre annuel de nouvelles demandes acceptées, en augmentation depuis 2020, est, contrairement à ce qui était observé en 2021, à nouveau supérieur au nombre de couples ayant bénéficié d’une AMP avec don d’ovocytes (1 596 contre 1 477 en 2023, tableau AMP37). La diminution du nombre de couples ou de femmes non mariées bénéficiant d’une AMP avec don d’ovocytes peut être expliqué par la diminution du nombre de donneuses. Par ailleurs, 520 enfants sont nés vivants pour 912 dons en 2023 (tableau AMP45). Il nait donc en 2023 0,57 enfant pour un don réalisé (0,6 en 2022).

[1]https://www.agence-biomedecine.fr/fr/autorisation-des-centres

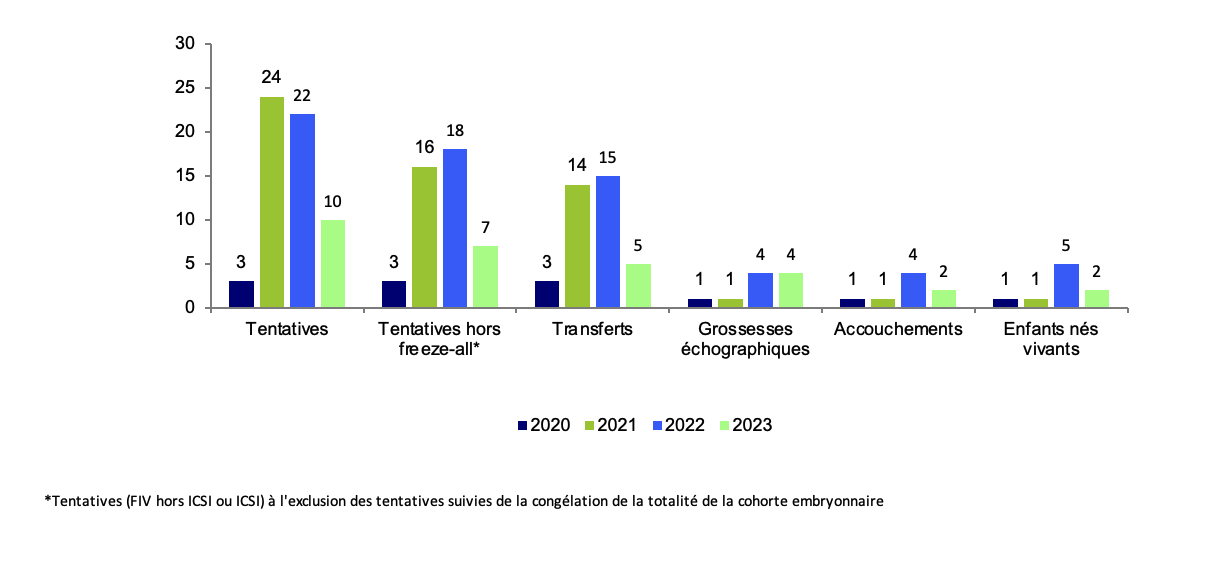

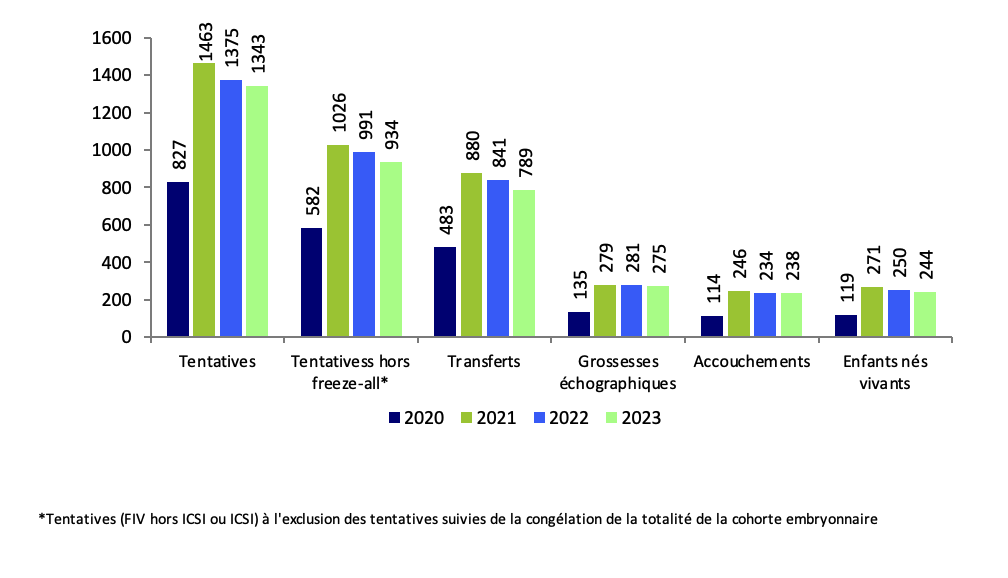

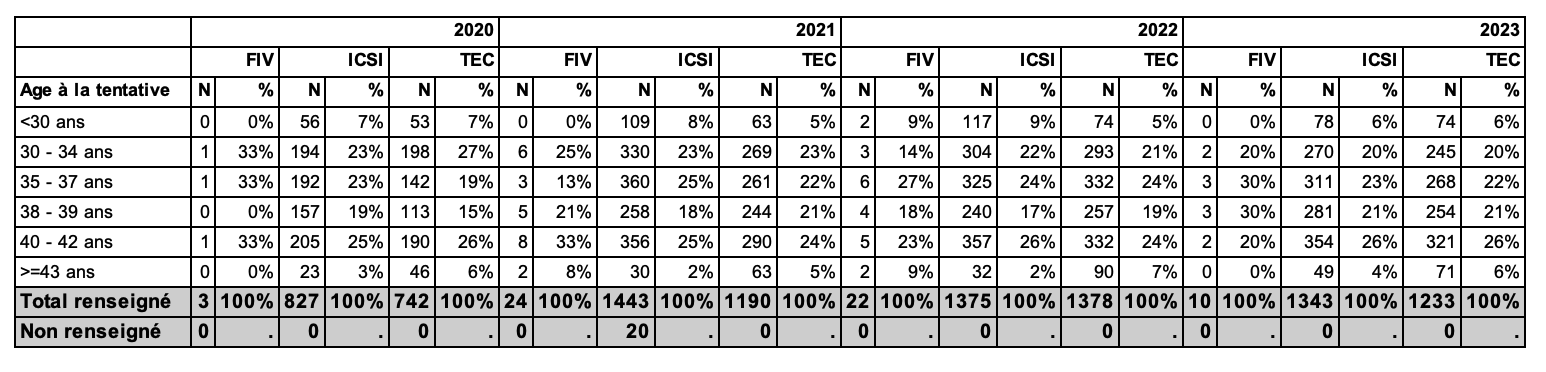

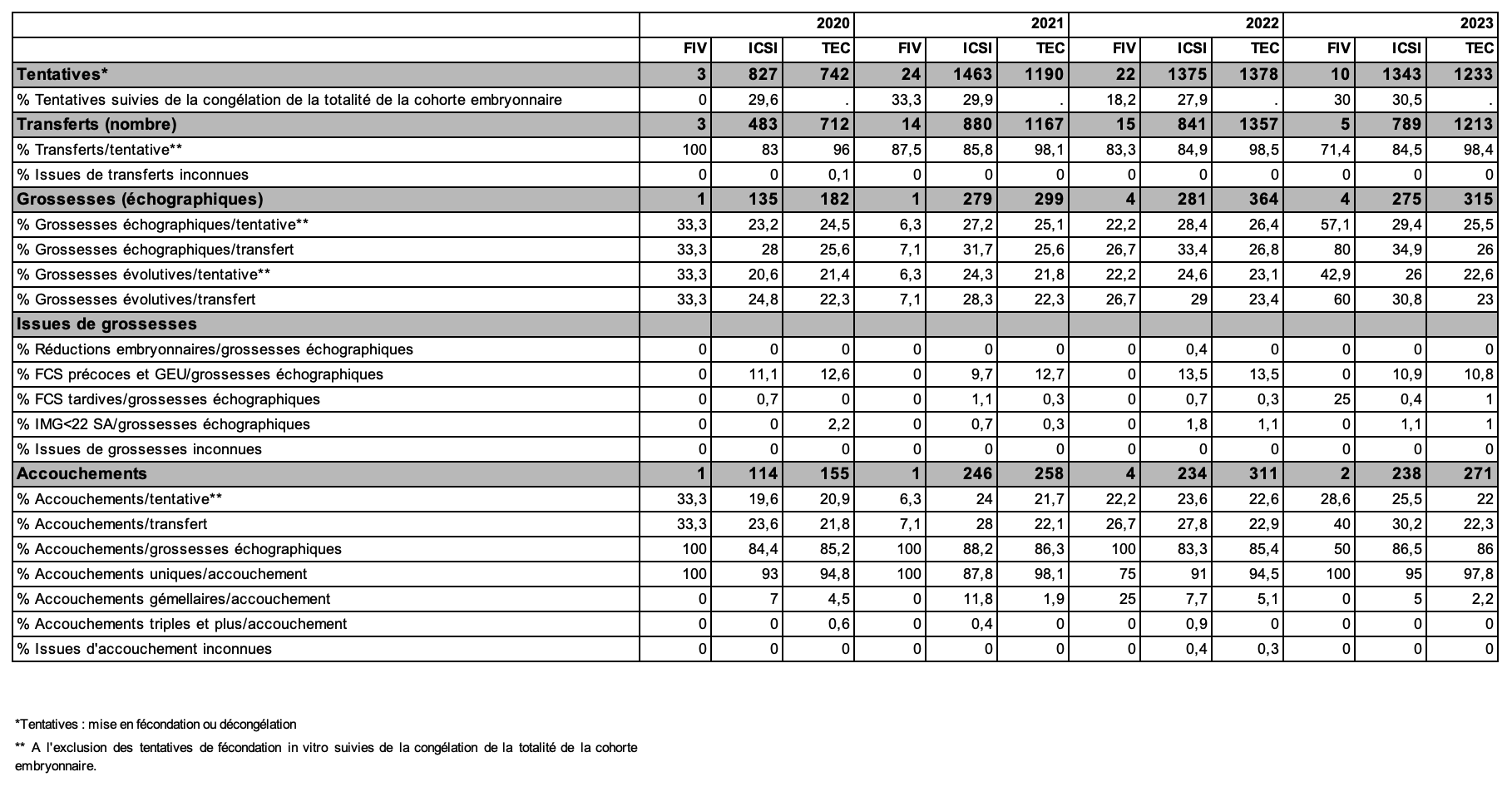

Parallèlement à l’évolution des prélèvements d’ovocytes en vue de don de 2023, on constate une diminution du nombre de tentatives d’AMP avec ovocytes de donneuses (- 6,1 % par rapport à 2022, tableau AMP40). Il est à noter que dans ce rapport sur les données 2023, sont désormais traitées à part les tentatives avec double-don (ceci n’avait pas été fait en 2022 en raison de la réalisation d’un unique double-don à l’échelle nationale).

Les 2 586 tentatives réalisées en 2023 ont permis la naissance de 520 enfants (Figures AMP27, AMP28 et AMP29, et tableau AMP40).

En outre, on observe :

-

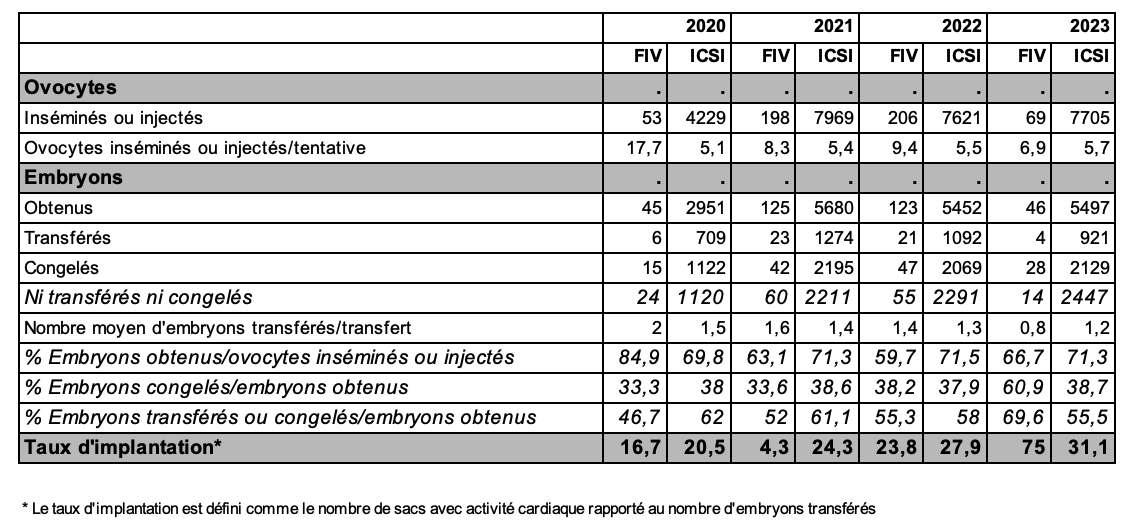

Un recours minime à la technique de FIV (hors ICSI) par rapport à l’ICSI pour le don d'ovocytes : seules 10 (0,7 % en 2023) mises en fécondation ont été réalisées à partir de cette technique au cours de l’année 2023. La technique d’ICSI a toujours été majoritaire, son recours s’impose dans le cadre d’une utilisation d’ovocytes préalablement vitrifiés, et permet une distribution équitable, des ovocytes matures obtenus après décoronisation.

-

Une stabilité du nombre d’ovocytes injectés et du nombre d’embryons obtenus par ovocytes congelés : on dénombre en moyenne 5,7 ovocytes injectés par tentative, permettant d’obtenir un embryon dans 71,3 % des cas (tableau AMP43).

-

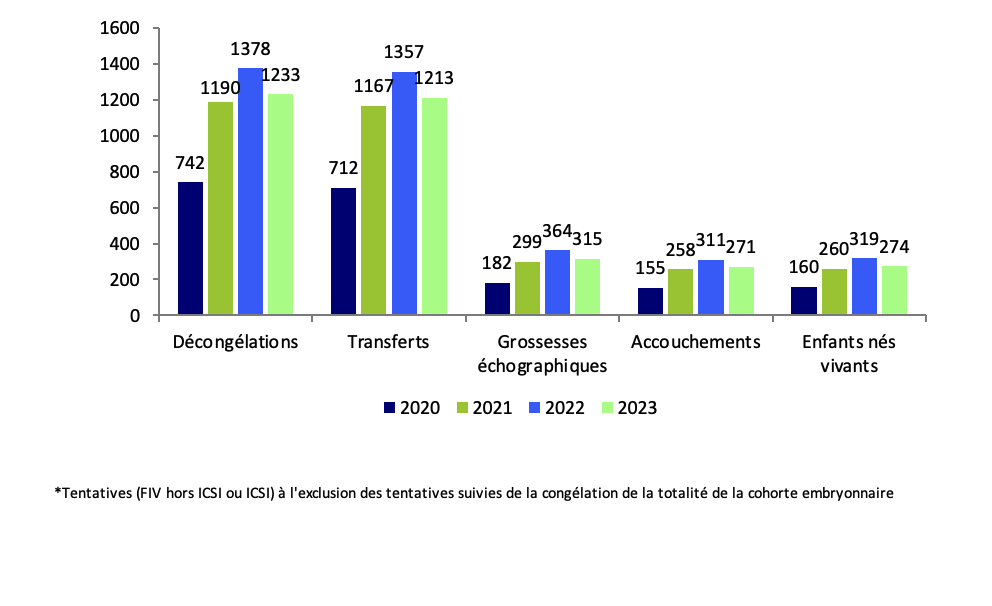

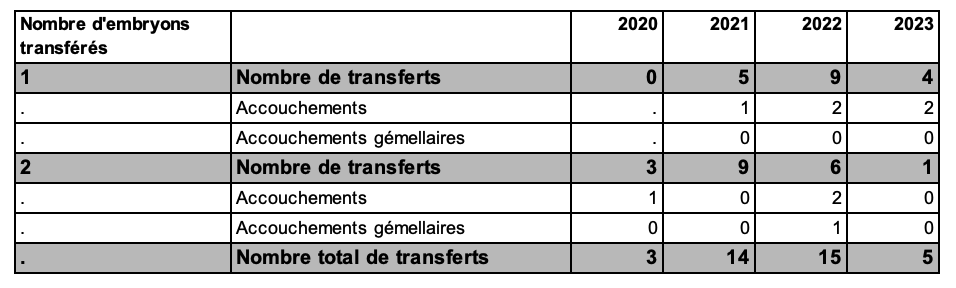

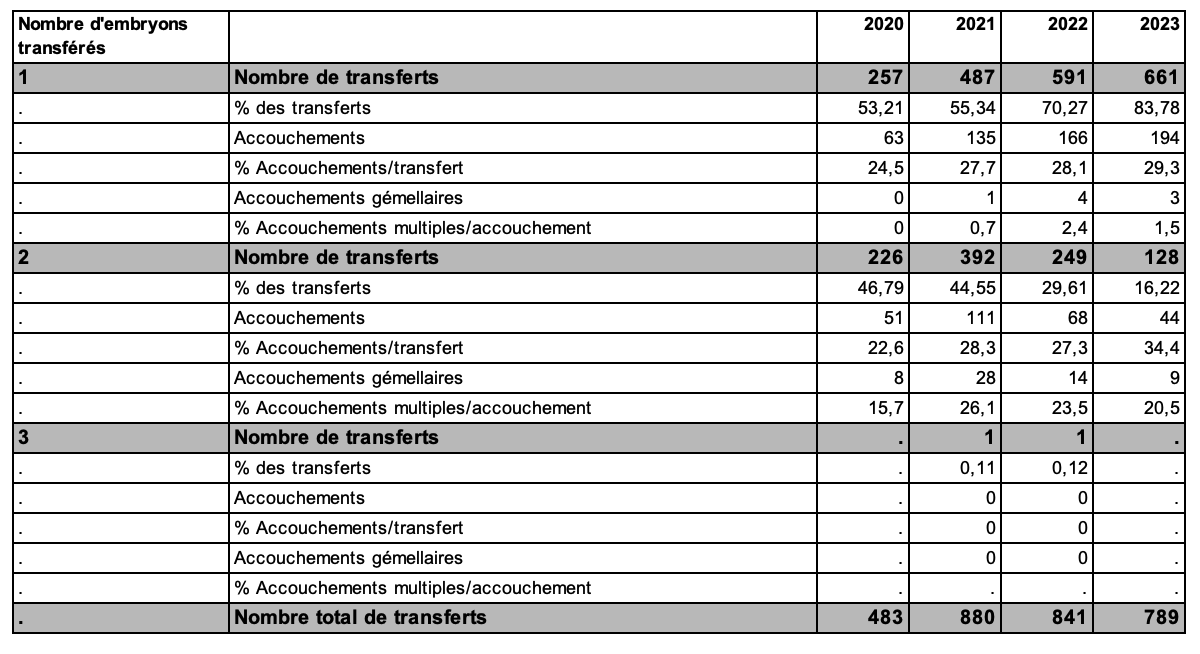

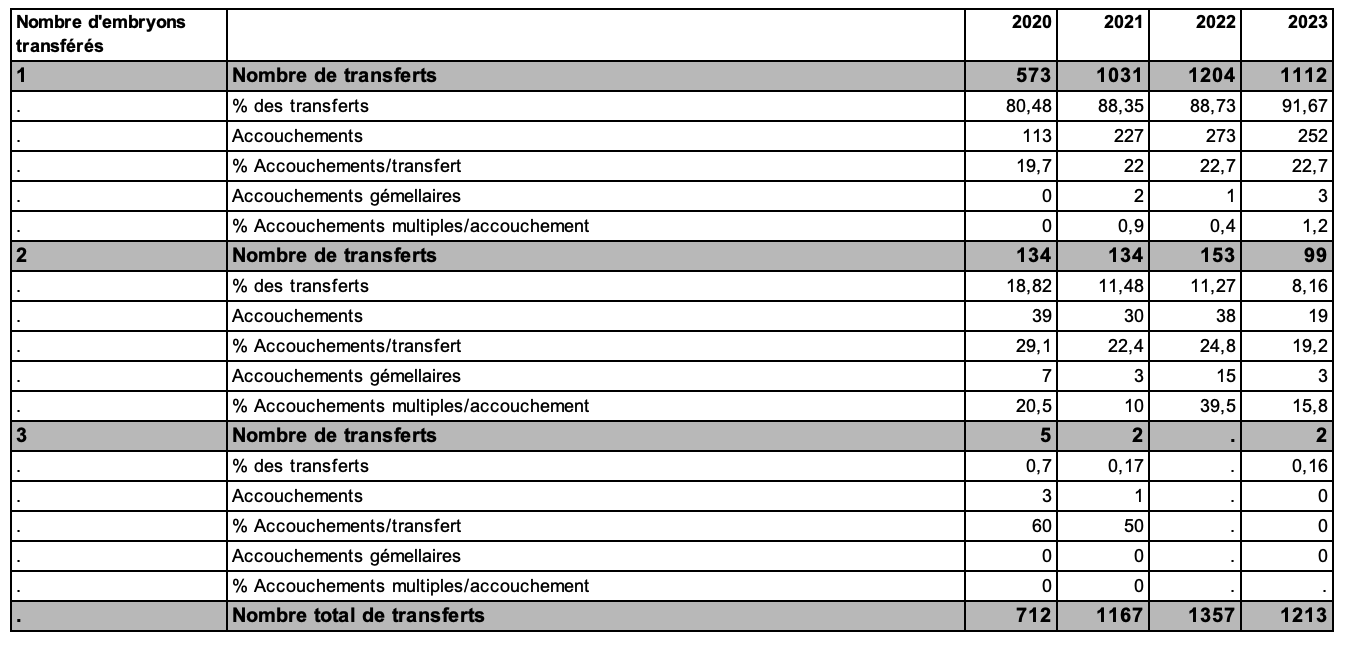

Une diminution du nombre de décongélations d’embryons issus d’ovocytes de donneuses (-10,5 % par rapport à 2022, figure AMP29) : ceci s’inscrit en outre dans un contexte de recours important au freeze-all en don d’ovocytes (409 ponctions soit 30,5 % des ponctions), de stabilité hors freeze-all de la pratique de la congélation embryonnaire (38,7% en 2023 tableau AMP43) et d’augmentation des transferts mono-embryonnaires (83,78 % des transferts d’embryons frais et 91,67 % des transferts d’embryons congelés).

- Une augmentation des tentatives réalisées à partir d’ovocytes dévitrifiés en 2023 par rapport à 2022 (tableau AMP38, 35,4 % en 2023 ; 29,2 % en 2022).

- Une augmentation des chances de procréer après transfert d’embryon frais (ICSI : en 2023, 25,5 % d’accouchements par tentative contre 23,2 % en 2022, tableau AMP40). Une hausse des taux d’implantation (31,1 % en 2023 contre 28,1 % en 2022, tableau AMP43) permet le maintien des chances de procréer, en parallèle de l’augmentation qui se poursuit en 2023 de la part des transferts mono-embryonnaires (2023 : 83,8 % ; 2022 : 70,27 %).

La part des accouchements d’enfants nés après un transfert d’embryons congelés représente plus de la moitié du nombre total d’accouchements depuis 2020 (52,9% en 2023 (n=274), 56% en 2022 (n=319), figure AMP29, et tableau AMP40).