Les techniques présentées dans ce paragraphe sont l’éclosion assistée, l’IMSI, la maturation in vitro (MIV) et les cycles naturels. En l’absence d’études scientifiques randomisées portant sur de grands effectifs, les publications ont apporté des informations à ce jour encore non concluantes, ne permettant pas de préciser les indications pour lesquelles ces techniques pourraient confirmer leur utilité clinique.

-

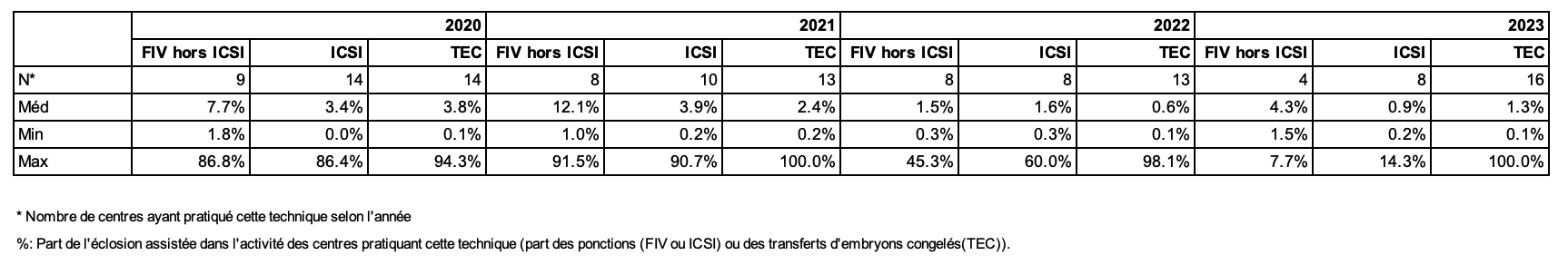

L’éclosion assistée consiste à créer une ouverture dans la zone pellucide entourant l'embryon pour faciliter son implantation. Cette technique est recommandée pour les femmes âgées ou celles ayant eu des échecs répétés de FIV, mais les résultats concernant son efficacité sont mitigés, avec des études montrant peu de différences significatives dans les taux d'implantation et de grossesse.

-

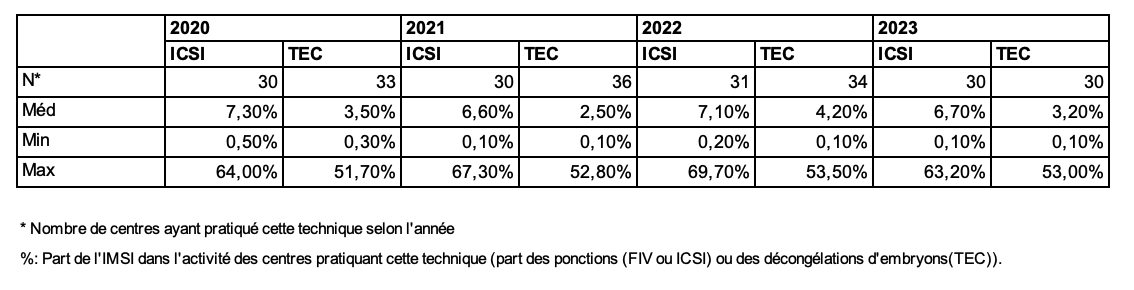

L'IMSI, qui permet de sélectionner les spermatozoïdes de meilleure qualité morphologique pour l'injection, a montré des améliorations potentielles dans les résultats cliniques. Cependant, les données actuelles sont insuffisantes pour fournir des recommandations claires et des études supplémentaires sont nécessaires.

-

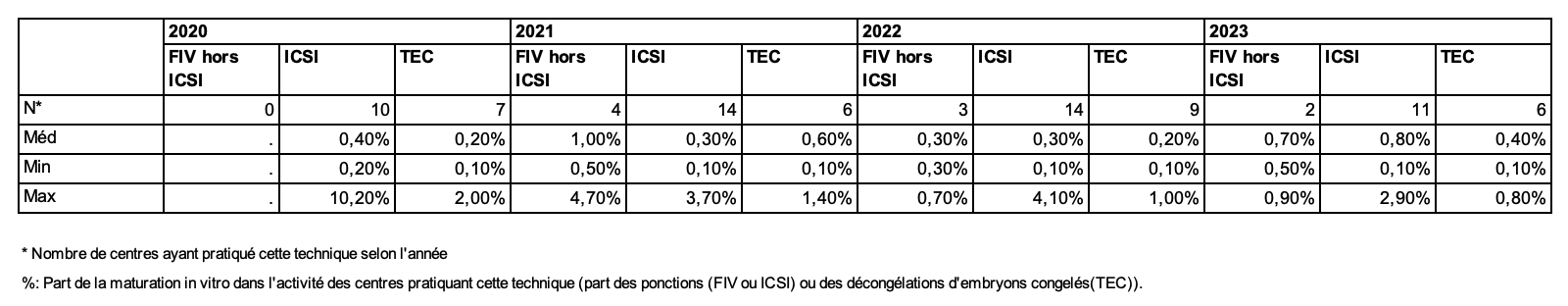

La MIV permet de maturer les ovocytes immatures en laboratoire avant la fécondation, ce qui est particulièrement utile pour les femmes à risque d'hyperstimulation ovarienne. Bien que prometteuse, cette technique présente des taux de succès généralement inférieurs par rapport à la FIV conventionnelle et nécessite des recherches supplémentaires pour optimiser les protocoles et évaluer la sécurité à long terme.

-

Les cycles « naturels », où les ovocytes sont prélevés sans stimulation hormonale, offrent une approche moins invasive. Cependant, cette méthode est souvent associée à des taux de succès plus faibles et nécessite également des études pour confirmer son utilité clinique.

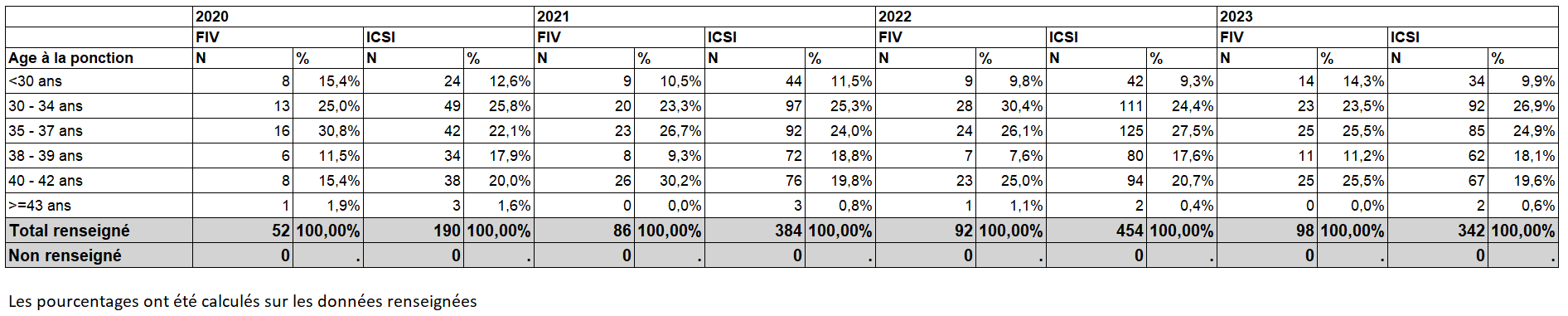

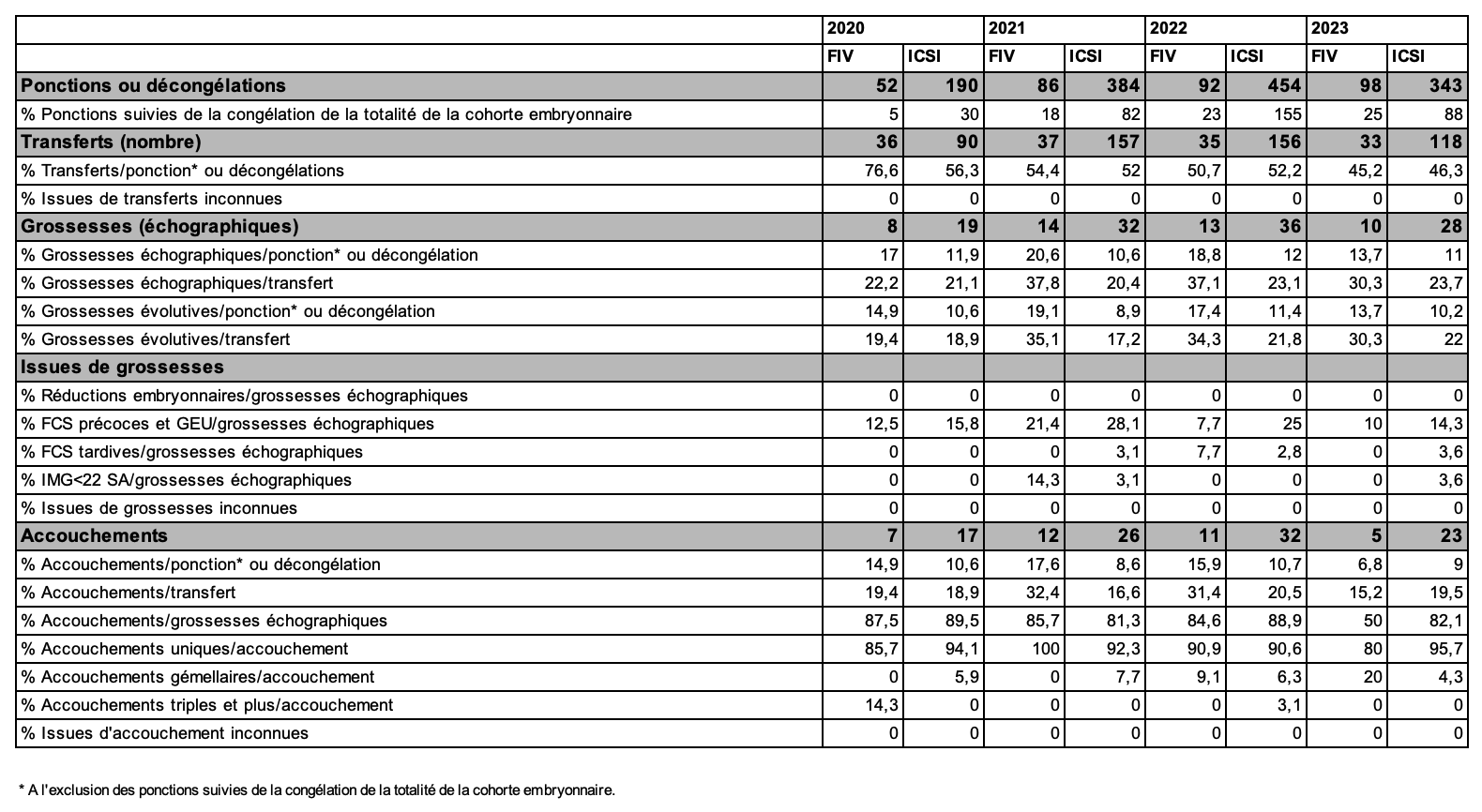

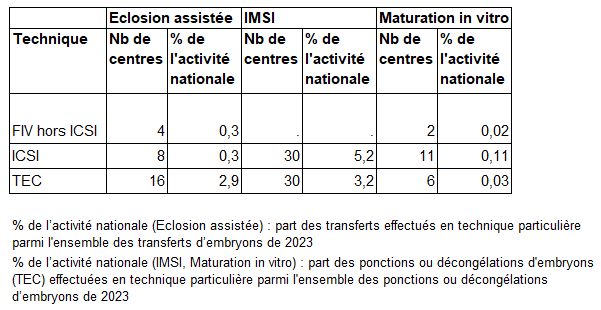

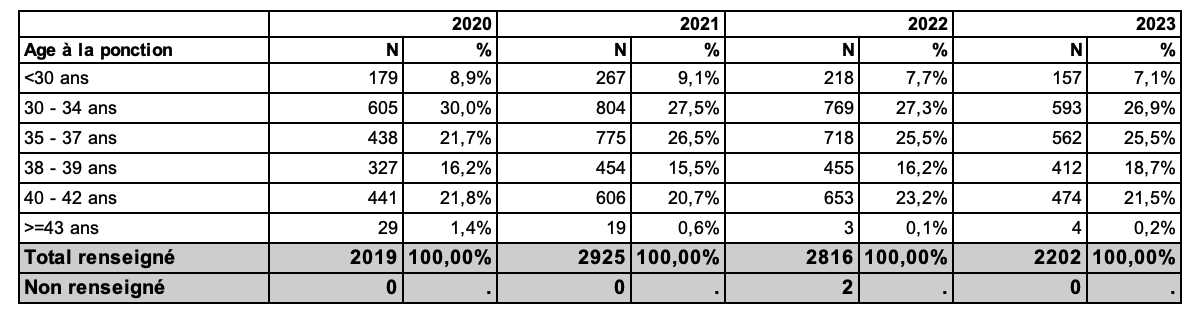

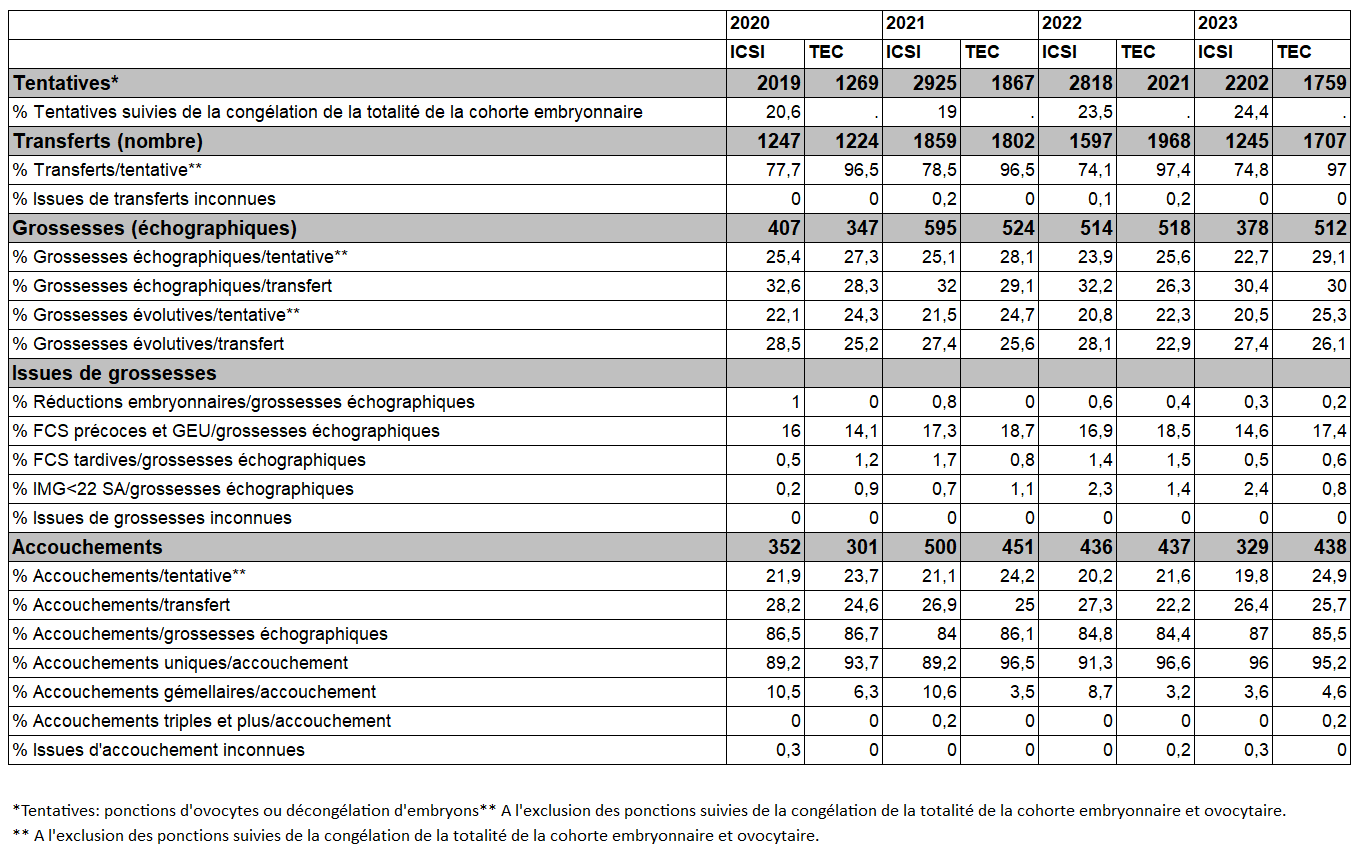

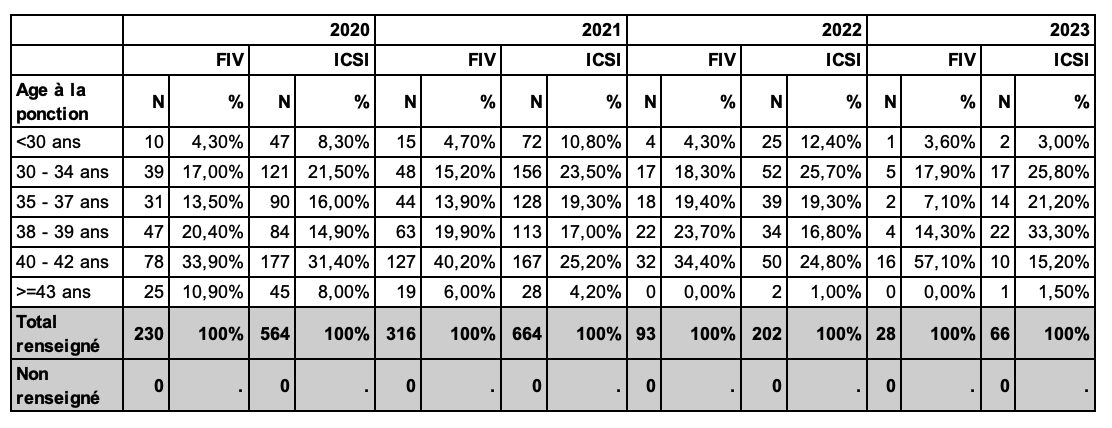

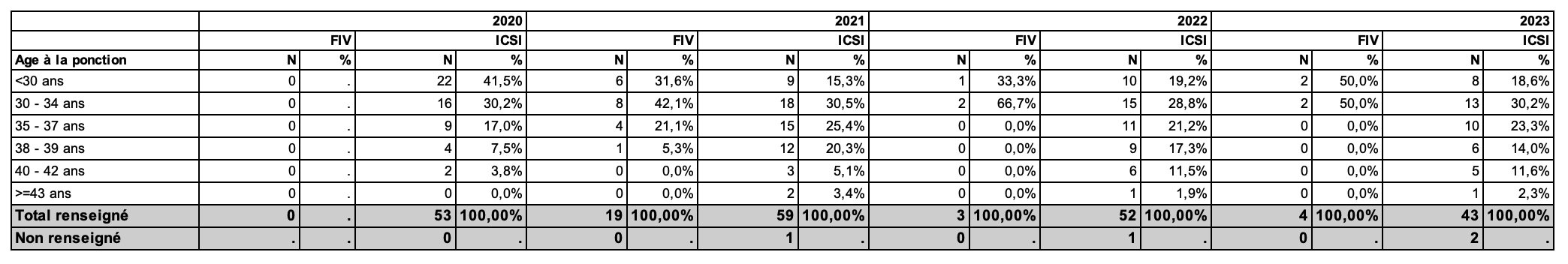

En 2023, l’IMSI a été utilisée au cours de 2 202 tentatives d’ICSI dans 30 centres, représentant environ 5,1 % des ICSI réalisées. Le nombre de centres pratiquant l’IMSI ayant diminué, 33 centres en 2020, et l’utilisation de cette technique ayant chuté de 22 %, l’utilisation de l’IMSI en ICSI est globalement en baisse. La même observation est faite concernant l’utilisation de l’IMSI en TEC : moins de centres impliqués en 2023 par rapport à 2022 et une diminution du nombre de tentatives de 13 % (tableau AMP98).

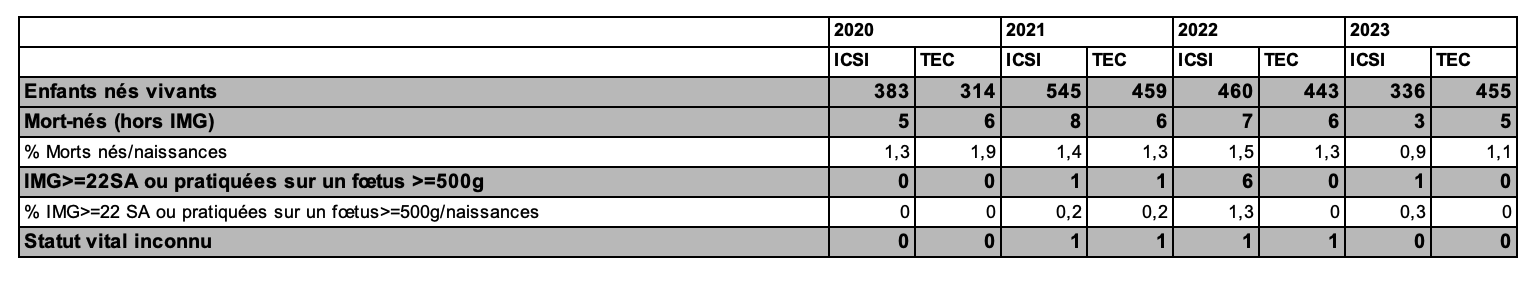

En 2023, un total de 3 961 tentatives de transfert d'embryons frais ou décongelés a été effectué, avec des taux d'accouchement de 19,8 % pour les ICSI et 24,9 % pour les TEC (tableau AMP100). L'utilisation de l'IMSI a conduit à la naissance de 791 enfants, un chiffre également en baisse par rapport aux 2 années précédentes (903 en 2022 et 1004 et 2021, Tableau AMP101)

Ces résultats doivent être interprétés en tenant compte du contexte de l’infertilité pour lequel l’IMSI a été réalisée, cette technique, lourde et coûteuse, pouvant être utilisée dans des situations d’échecs antérieurs répétés ; ou en première intention en cas de perturbation de la morphologie spermatique (tératospermie).

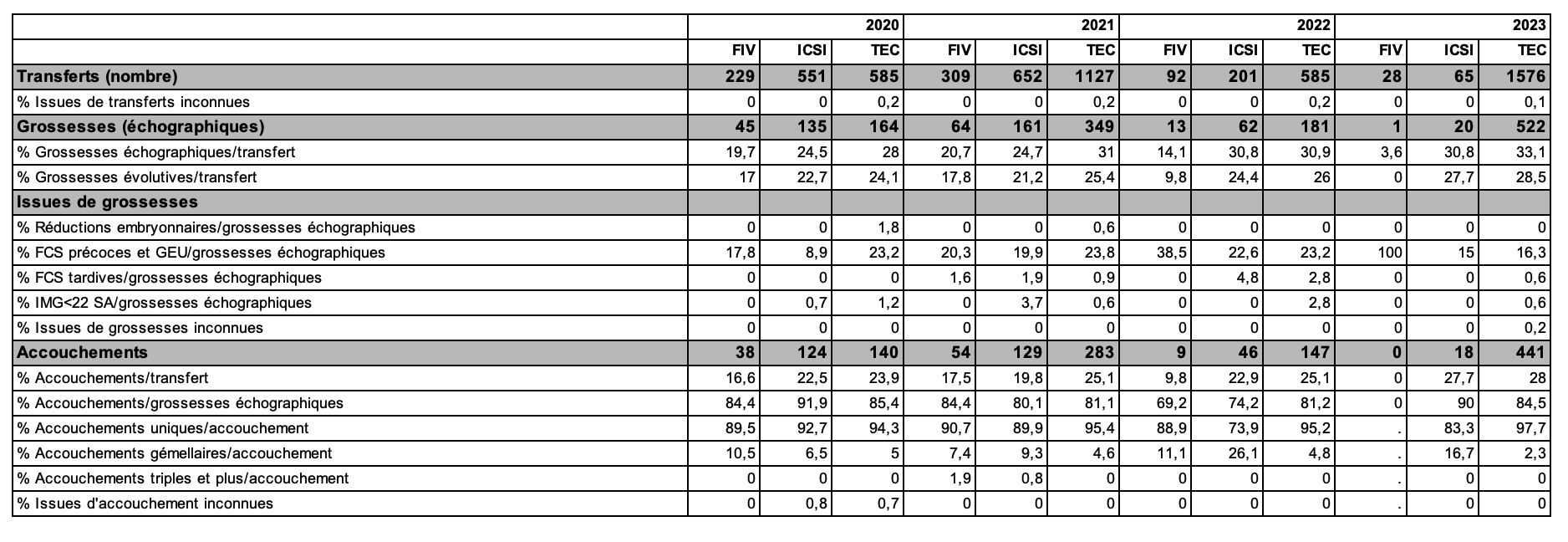

En 2023, l’éclosion assistée a été utilisée au cours de 1 669 transferts dont 1 576 après TEC et seulement 28 après FIV hors ICSI et 65 après ICSI. Cela représente une multiplication quasi par 2 de l’utilisation de l’éclosion assistée en AMP par rapport à 2022 (878 cycles) et une multiplication par 3 de l’utilisation au cours d’un cycle avec TEC (Tableau AMP104). Ces chiffres doivent être interprété avec précaution car l’activité est concentrée majoritairement sur un seul centre, qui a notamment réalisé les 2 tiers des tentatives avec éclosion assistée en TEC.

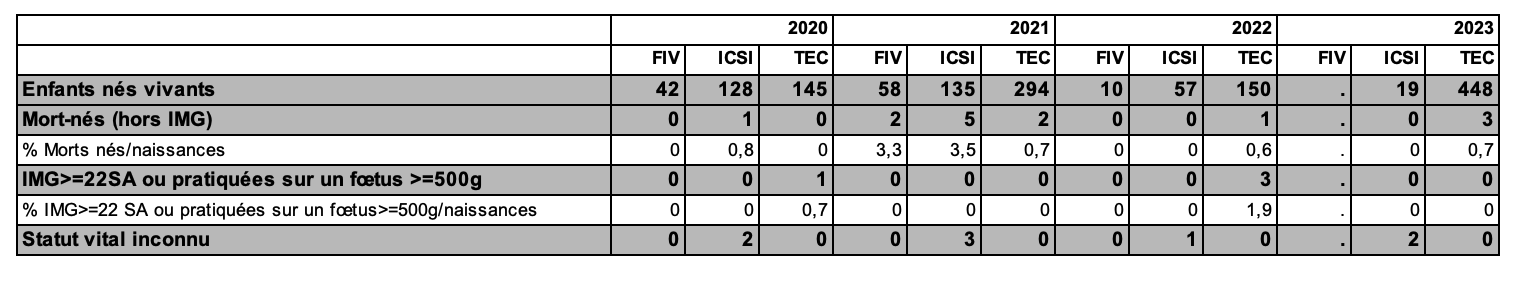

Ces transferts ont permis la naissance de 467 enfants (tableau AMP105). Les taux d’accouchement par transfert sont respectivement de 27,7 % et 28 % après ICSI et TEC (données manquantes pour les cycles de FIV, Tableau AMP104). L’éclosion assistée entraine des meilleurs taux d’accouchement par transfert que ceux obtenus en TEC en intraconjugal (24,2 % en 2023). Cette technique est donc celle qui permet d’obtenir les meilleurs résultats en 2023 parmi les techniques particulières autorisées en France.

Elle consiste à prélever des ovocytes immatures au cours de cycles stimulés ou faiblement stimulés. La MIV réalisée en laboratoire peut aboutir, lorsque les ovocytes ont atteint le stade métaphase II, à une ICSI ou une cryoconservation. Proposée dans certaines pathologies ovariennes (SOPK), dans l’objectif de prévenir les effets de l’hyperstimulation ovarienne et du déclenchement, ainsi que dans le cadre de la préservation de la fertilité, elle se heurte à une maîtrise encore insuffisante des conditions de la maturation ovocytaire in vitro. En raison de ses faibles résultats, son utilisation reste limitée, avec seulement 13 centres d’AMP ayant eu recours à cette technique en 2023 (Tableau AMP106).

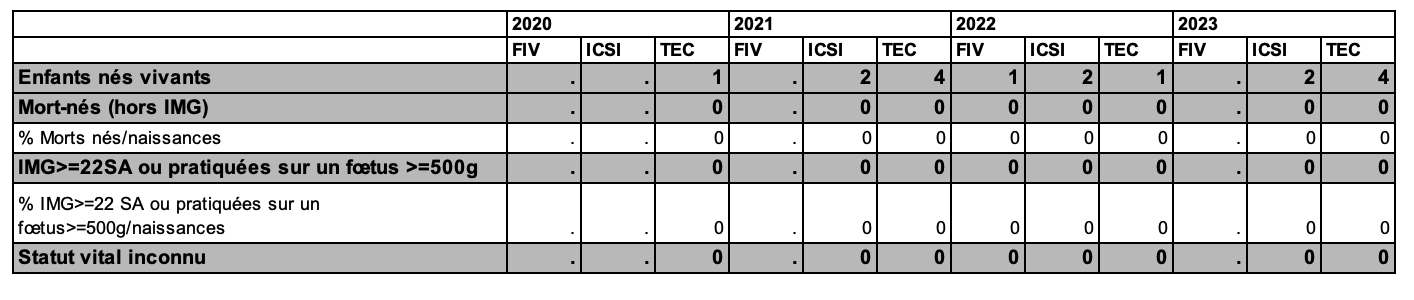

Le recours à la MIV est en déclin. En 2023, 64 tentatives ont été effectuées, aboutissant à 28 transferts embryonnaires et 6 accouchements, comparativement à 98 tentatives, 44 transferts et 6 accouchements en 2021 (Tableau AMP108).

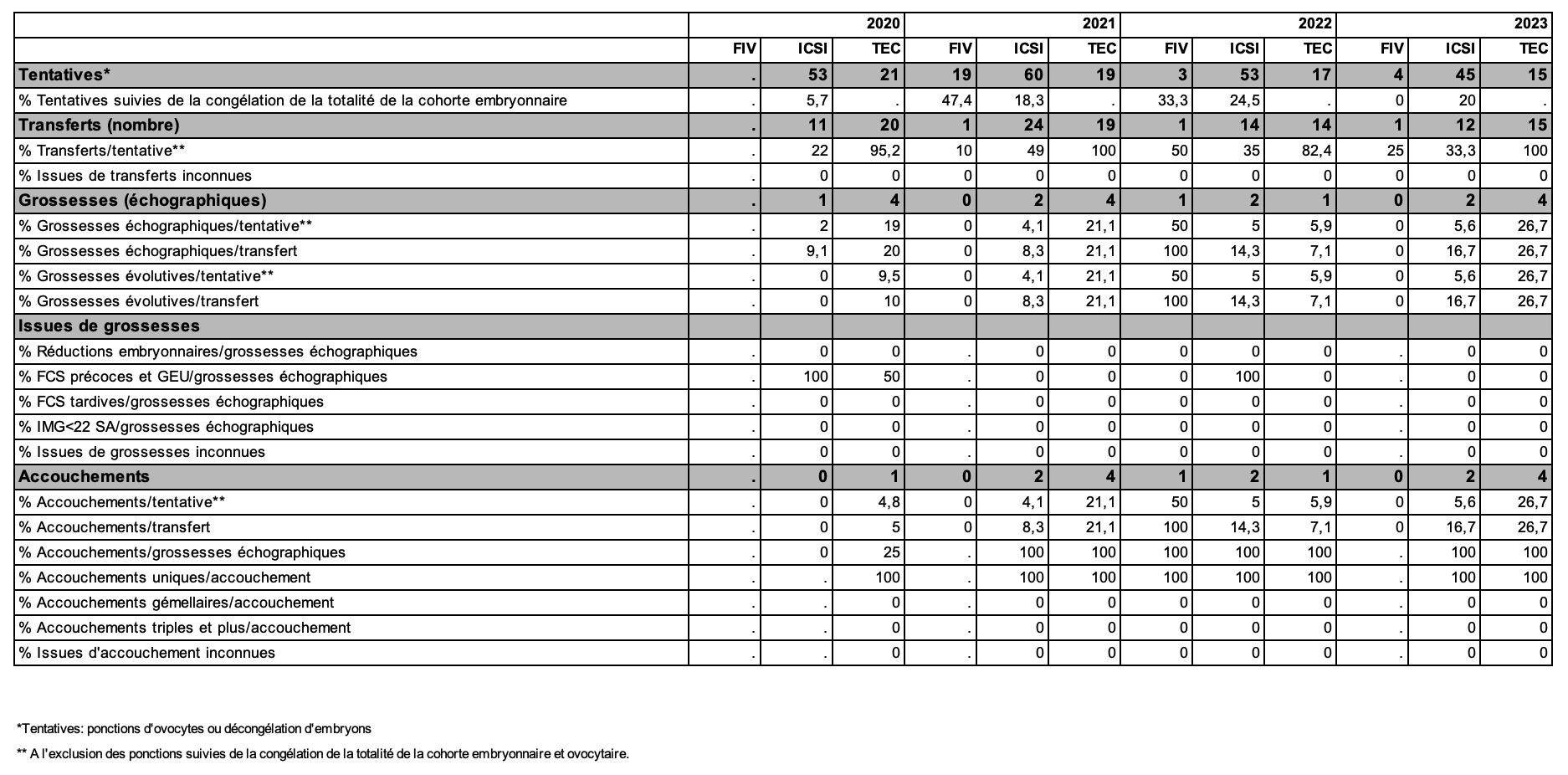

De façon classique, un traitement d’hyperstimulation ovarienne contrôlée est administré dans les tentatives de FIV avant la ponction d’ovocytes. Toutefois, certaines fécondations in vitro sont réalisées sans hyperstimulation ovarienne contrôlée préalable ou avec, au plus, une stimulation très douce visant à obtenir un développement pauci folliculaire voire mono folliculaire.

Proposés dans des situations particulières où l’hyperstimulation est considérée comme inefficace ou dangereuse, ces cycles « naturels », représentent 441 tentatives (tableau AMP111), soit environ 0,37 % des fécondations in vitro de 2023. Le recours aux cycles « naturels », qui était en perpétuelle augmentation ces dernières années, a eu moins de succès en 2023 et a ainsi chuté de 20 % par rapport à 2022 (546 cycles). De plus, les taux d’accouchement par transfert ont également chuté et sont de 18,7 % en 2023, toutes techniques confondues.

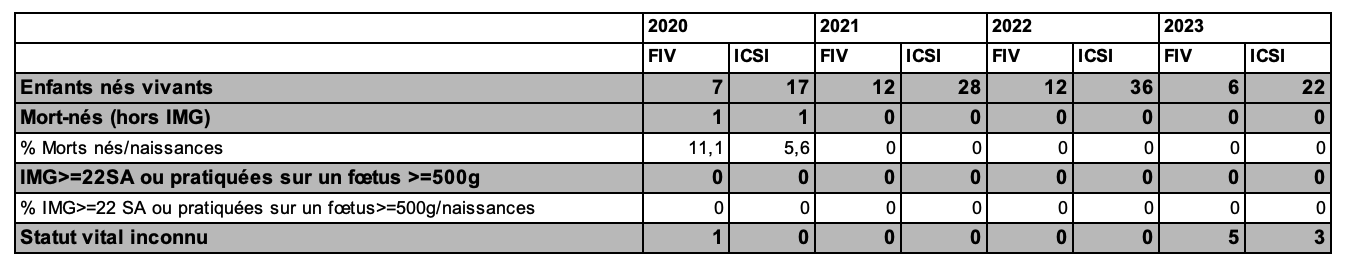

Les cycles « naturels » ont permis en 2023, la naissance de 28 enfants (Tableau AMP112).