Cette partie détaille selon les techniques, l’activité d’assistance médicale à la procréation réalisée à partir des gamètes des deux membres du couple pris en charge.

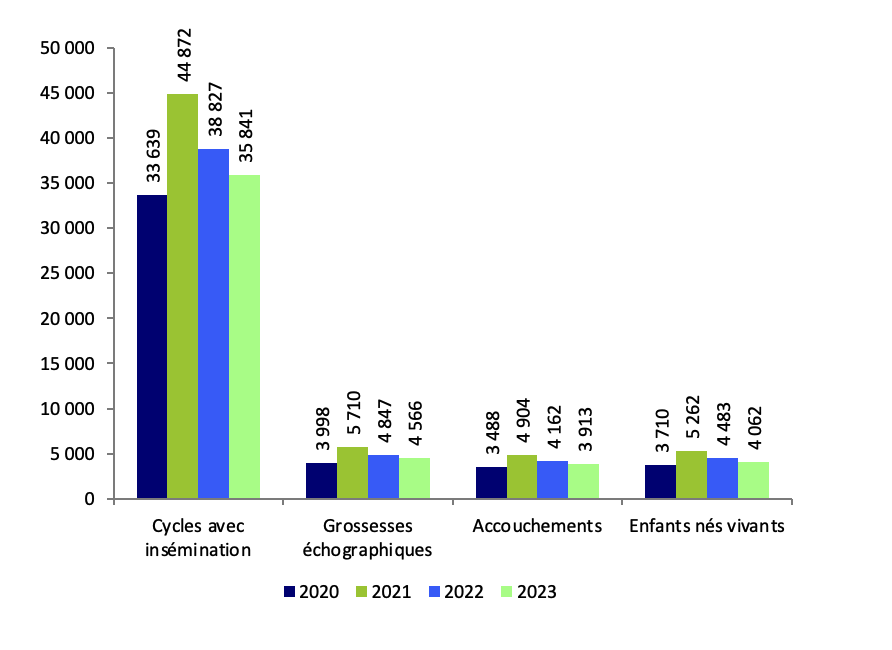

Le nombre d’inséminations réalisées en intraconjugal en 2023, continue de diminuer avec 35 841 cycles d’insémination (figure AMP21), soit 7,7 % de moins qu’en 2022 (38 827) ; cette diminution progressive d’activité tend vers un retour à l’activité observée avant la crise sanitaire (2020 : 33 639).

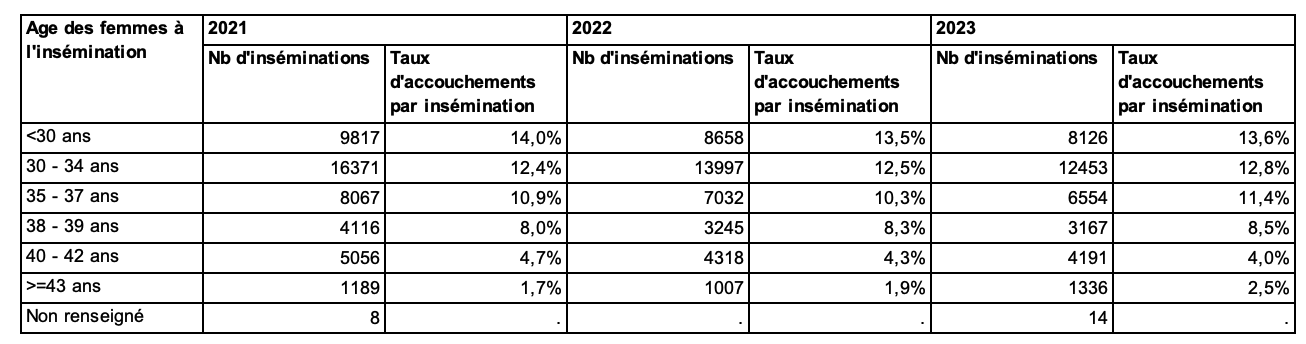

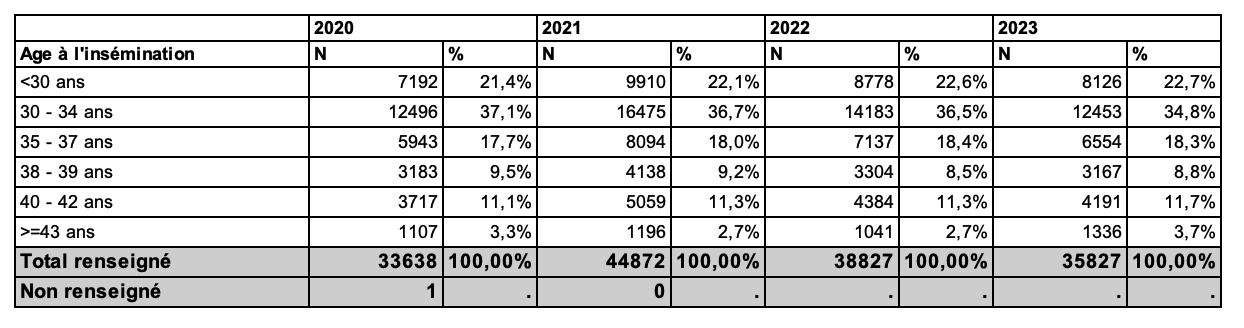

Les inséminations sont majoritairement réalisées pour des femmes de 30 à 34 ans (34,8 % en 2023), suivi des femmes de moins de 30 ans (22,7 % en 2023) puis des femmes de 35 à 37 ans (18,3 % en 2023, tableau AMP8). On observe toutefois une hausse du recours à l’insémination chez les femmes âgées de 40 à 45 ans (14,4 % en 2020 contre 15,4 % en 2023), tandis que l’utilisation de l’IIU diminue progressivement chez les femmes de 30 à 34 ans (37,1 % en 2020 contre 34,8 % en 2023), témoignant du vieillissement global des femmes à l’accouchement (INSEE). De plus, le résultat des tentatives par tranche d’âge reste globalement stable de 2020 à 2023, avec un taux d’accouchement par insémination en intraconjugal qui chute en dessous de 10 % dès 38 ans et qui atteint 2,5 % au-delà de 43 ans (Tableau AMP11).

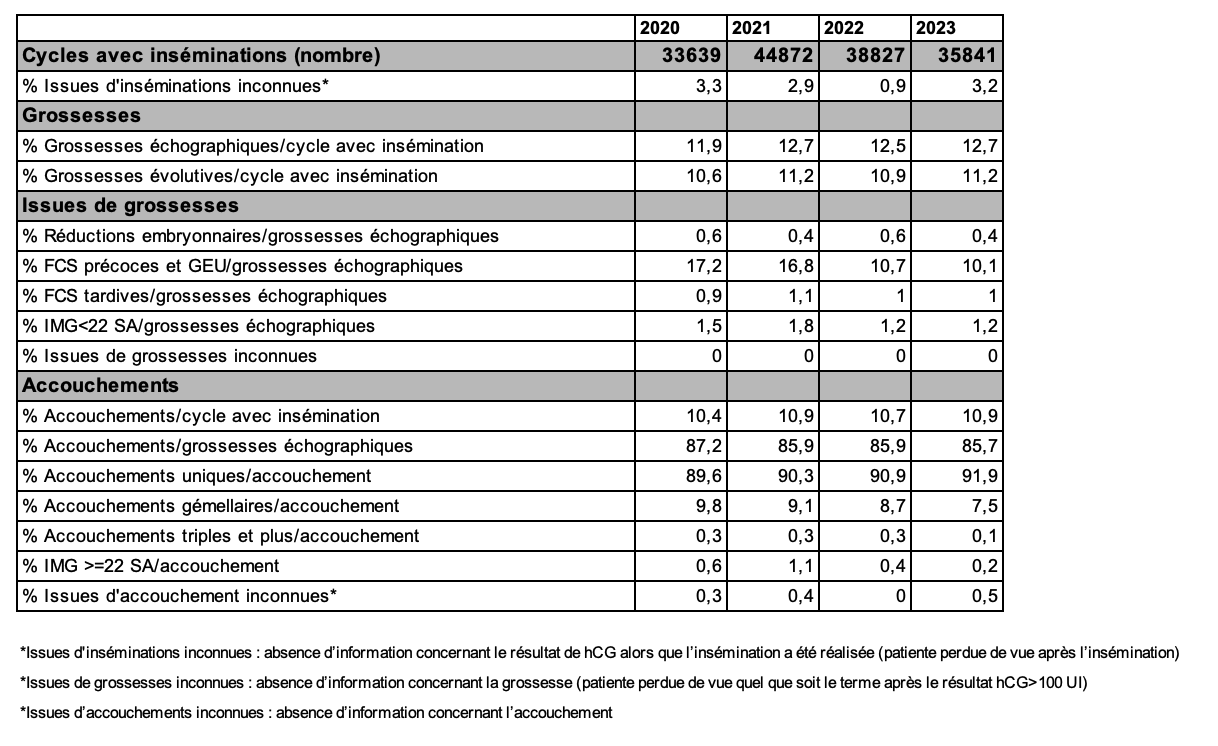

Parmi les inséminations intraconjugales de 2023, 10,9 % ont conduit à un accouchement dont 91,9 % d’accouchements uniques. On note en complément 0,4 % de réductions embryonnaires et 2,9 % perdues de vue (tableau AMP9). Le taux d’accouchement par cycle demeure stable depuis 2020, avec une diminution progressive des accouchements gémellaire et triple (7,6 % d’accouchements multiple en 2023, tableau AMP9).

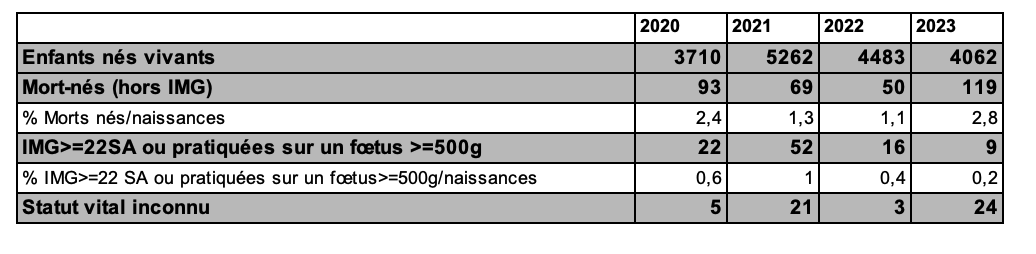

Le suivi des grossesses de 2023 montre que 10,1 % des grossesses obtenues s’interrompent au premier trimestre par une fausse couche (FC) ou une grossesse extra-utérine (GEU) (tableau AMP9), ce chiffre étant en continuelle diminution depuis 2020 (tableau AMP9). En conséquence les cycles d’insémination de 2023, ont permis la naissance de 4 062 enfants vivants.

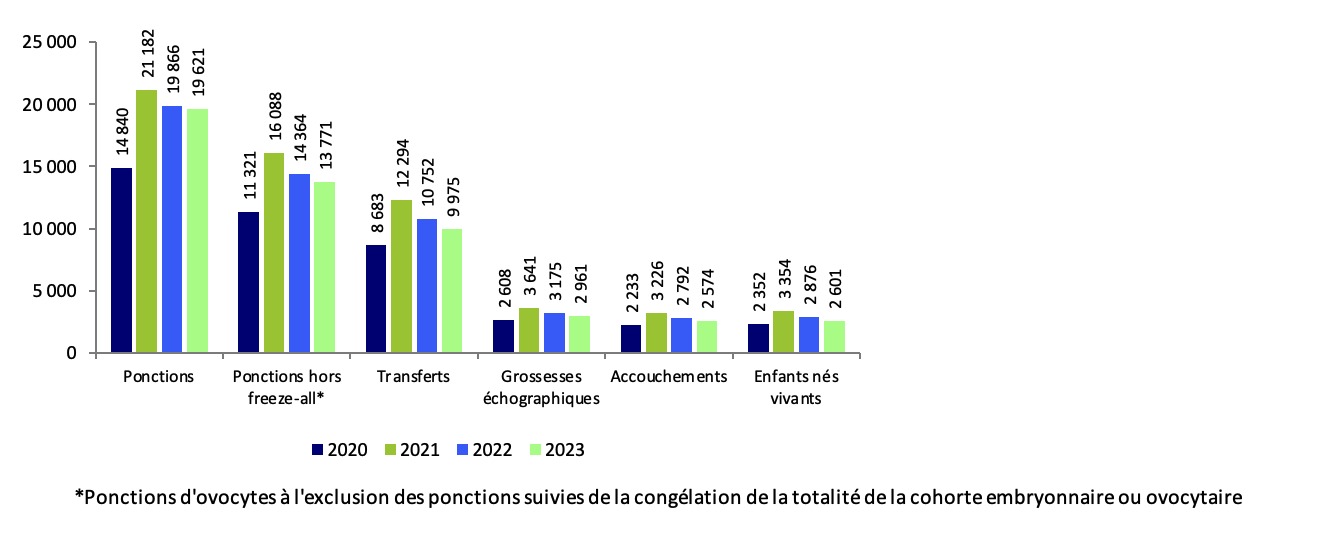

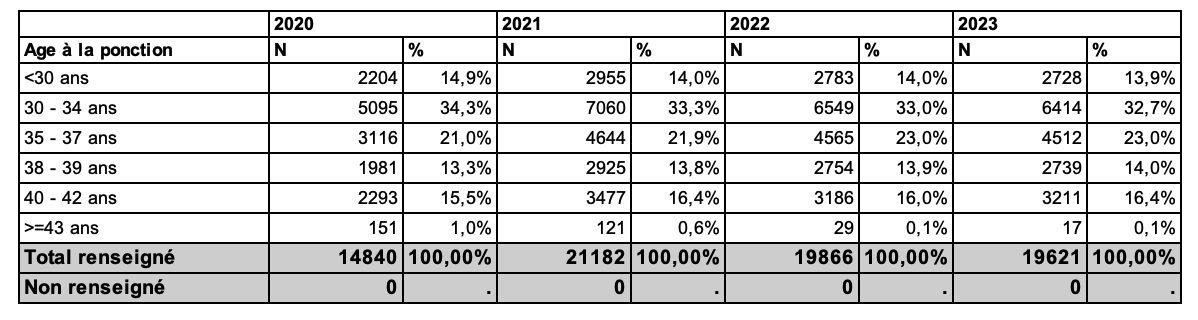

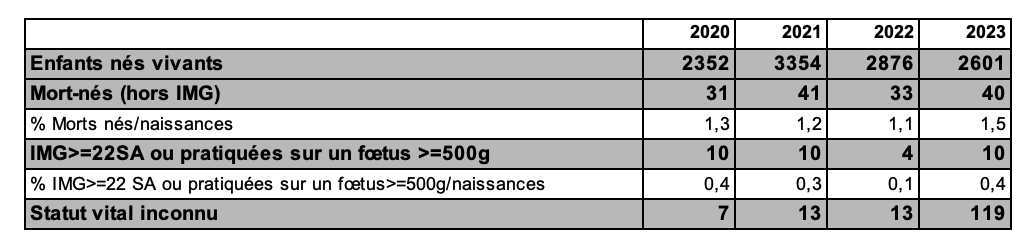

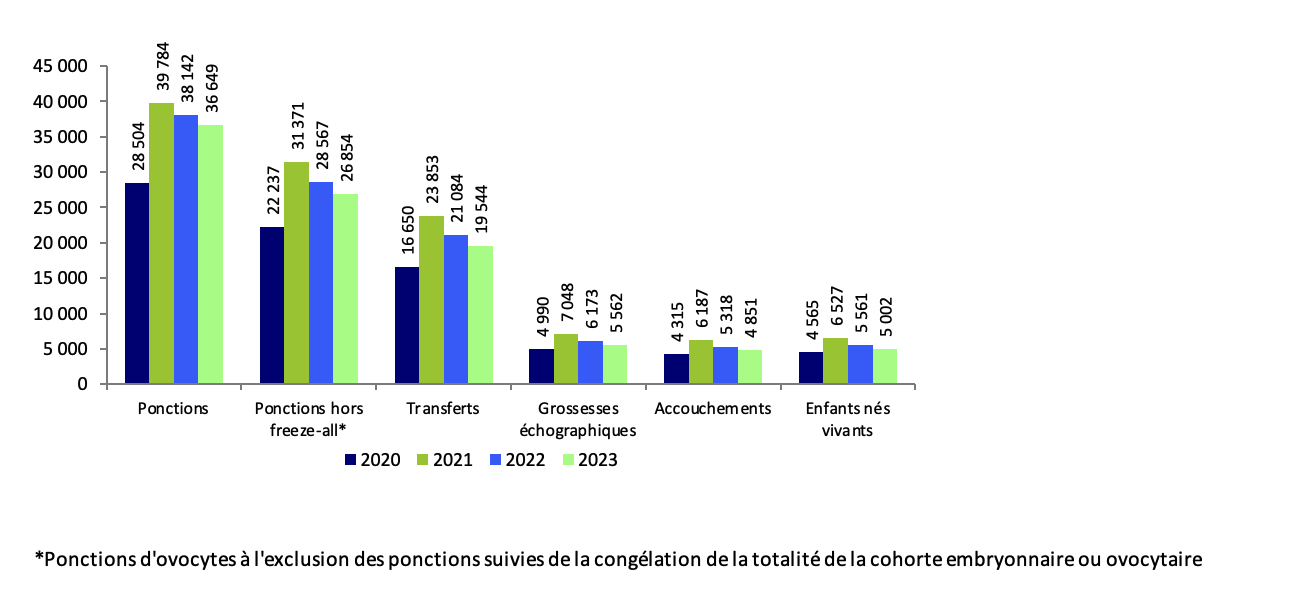

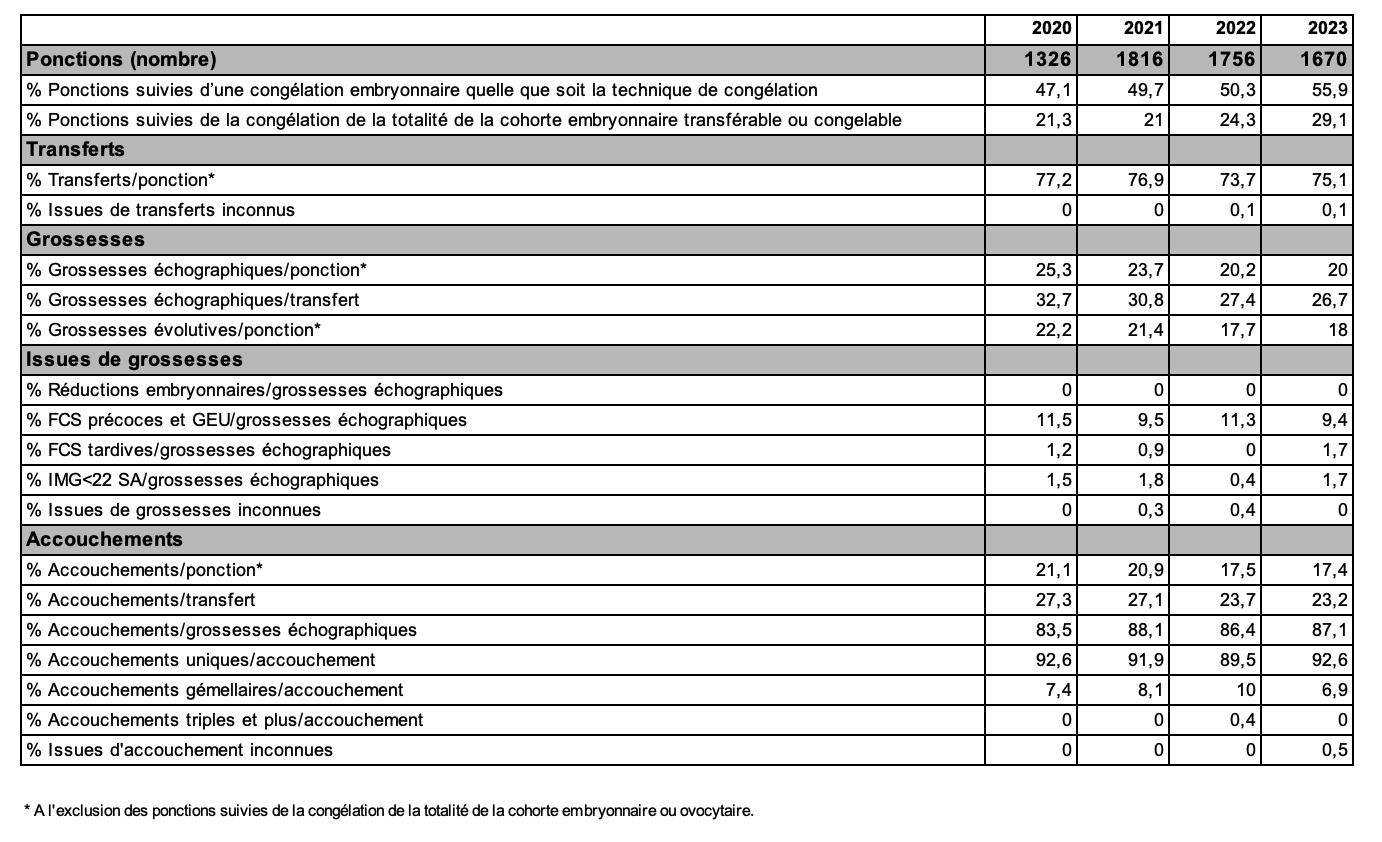

En 2023, le nombre de ponctions réalisées en vue d’une FIV hors ICSI avec les gamètes du couple est resté stable par rapport à 2022 avec 19 621 ponctions en intraconjugal réalisées (Figure AMP22). Parmi ces ponctions, 11 851 ont été réalisées en 2023 en vue d’un transfert frais d’embryons et ont permis la naissance de 2 601 enfants (figure AMP22).

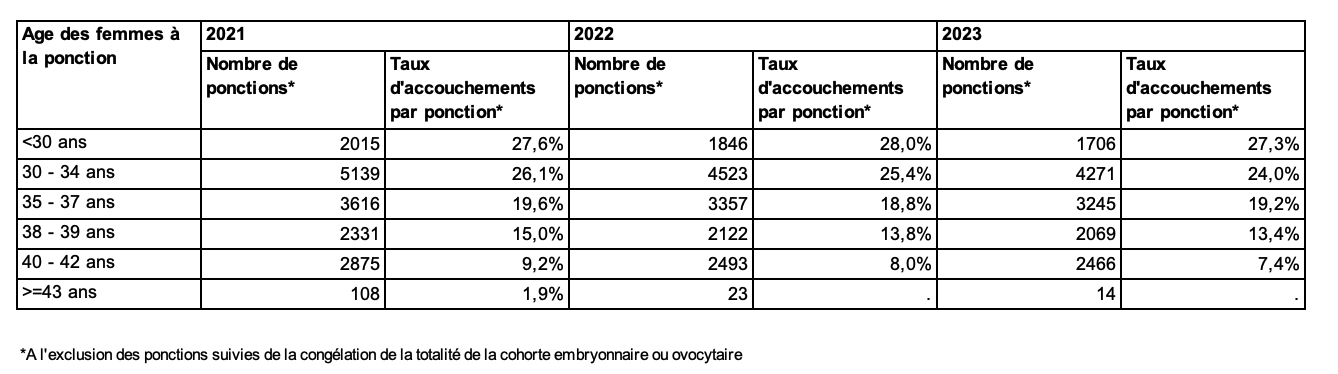

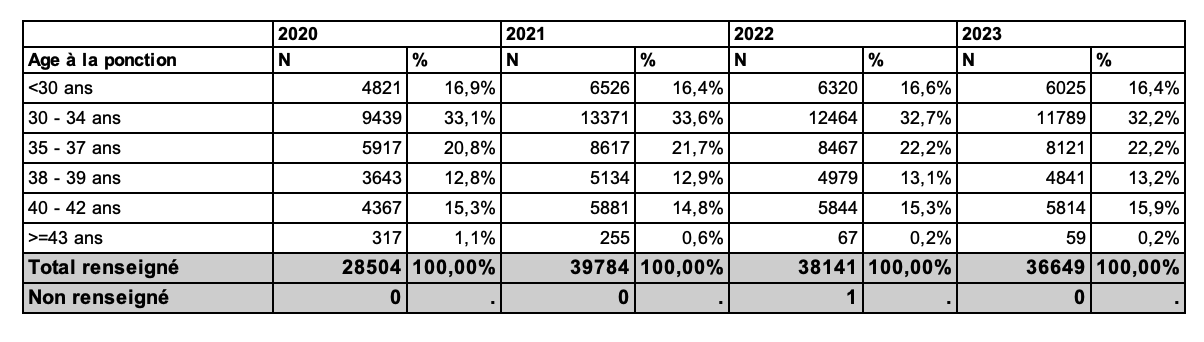

La répartition de l’âge des femmes à la ponction varie peu depuis 2020. La tranche d’âge entre 30 et 37 ans reste toujours majoritaire avec 56 % des tentatives de FIV hors ICSI, suivi par le groupe des femmes de plus de 38 ans avec 30 % des tentatives. On note une diminution lente et progressive du recours à la FIV hors ICSI chez les femmes de moins de 34 ans (49,2 % en 2020 contre 46,6 % en 2023, tableau AMP12).

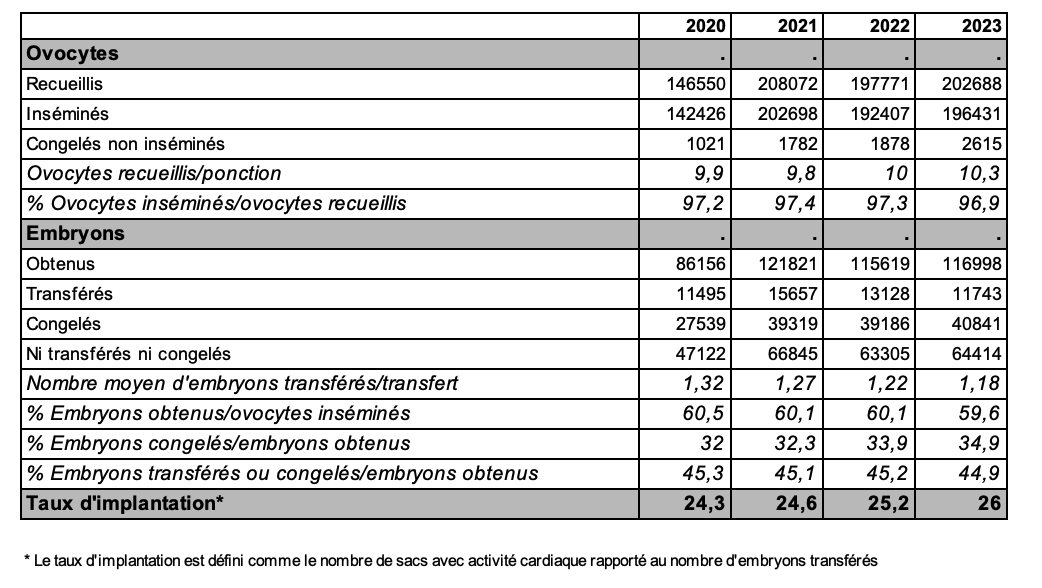

En 2023, le taux de fécondation reste stable à 59,6 % lors de la mise en fécondation par rapport au nombre d’ovocytes inséminés avec une augmentation du taux d’implantation suite à un transfert frais à 26 % en 2023 contre 25,2% en 2022 (Tableau AMP15).

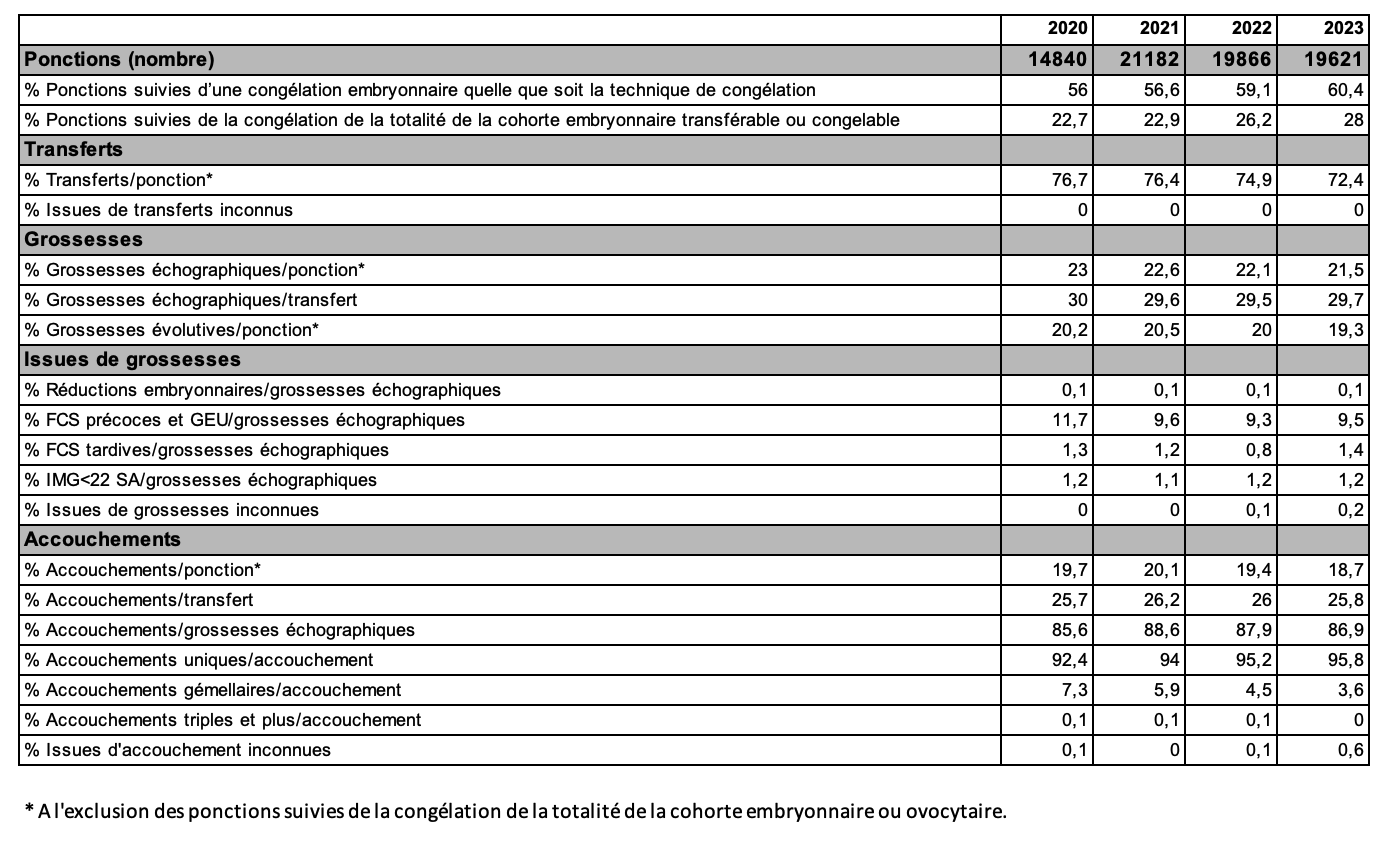

La diminution du taux de transferts frais observée depuis plusieurs années se poursuit (taux de transfert par ponction à 72,4 % en 2023 contre 76,7 % en 2020, tableau AMP13) en raison d’un recours plus fréquent à la culture prolongée et à la congélation de la totalité de la cohorte embryonnaire (freeze-all). En effet, alors que la culture prolongée représentait 52,9 % de l’activité nationale en 2022, elle a de nouveau augmenté et représente, en 2023, 57,9 % de l’activité nationale (Tableau AMP92). Or, 43,1 % et 32,9 % des embryons mis en culture prolongée suite à une FIV ou une ICSI respectivement, échouent à atteindre le stade blastocyste, diminuant ainsi le nombre d’embryons disponibles pour un transfert frais. En parallèle, le nombre de cycles freeze-all, pour lesquels la totalité de la cohorte embryonnaire est congelée sans transfert frais au préalable, a gagné presque 2 points passant de 26,2 % à 28 % entre 2022 et 2023 (Tableau AMP13). Cette technique, recommandée initialement pour les patientes en risque d’hyperstimulation ovarienne, progresse annuellement alors que le nombre d’hyperstimulations reste globalement stable ou a tendance à diminuer grâce à l’utilisation de protocoles de plus en plus sûrs. Cela interroge sur les indications du freeze-all. Le nombre de cycles avec congélation d’embryons, lui, semble s’être stabilisée à environ 60 % (59,1 % en 2022 vs 60,4 en 2023, tableau AMP13).

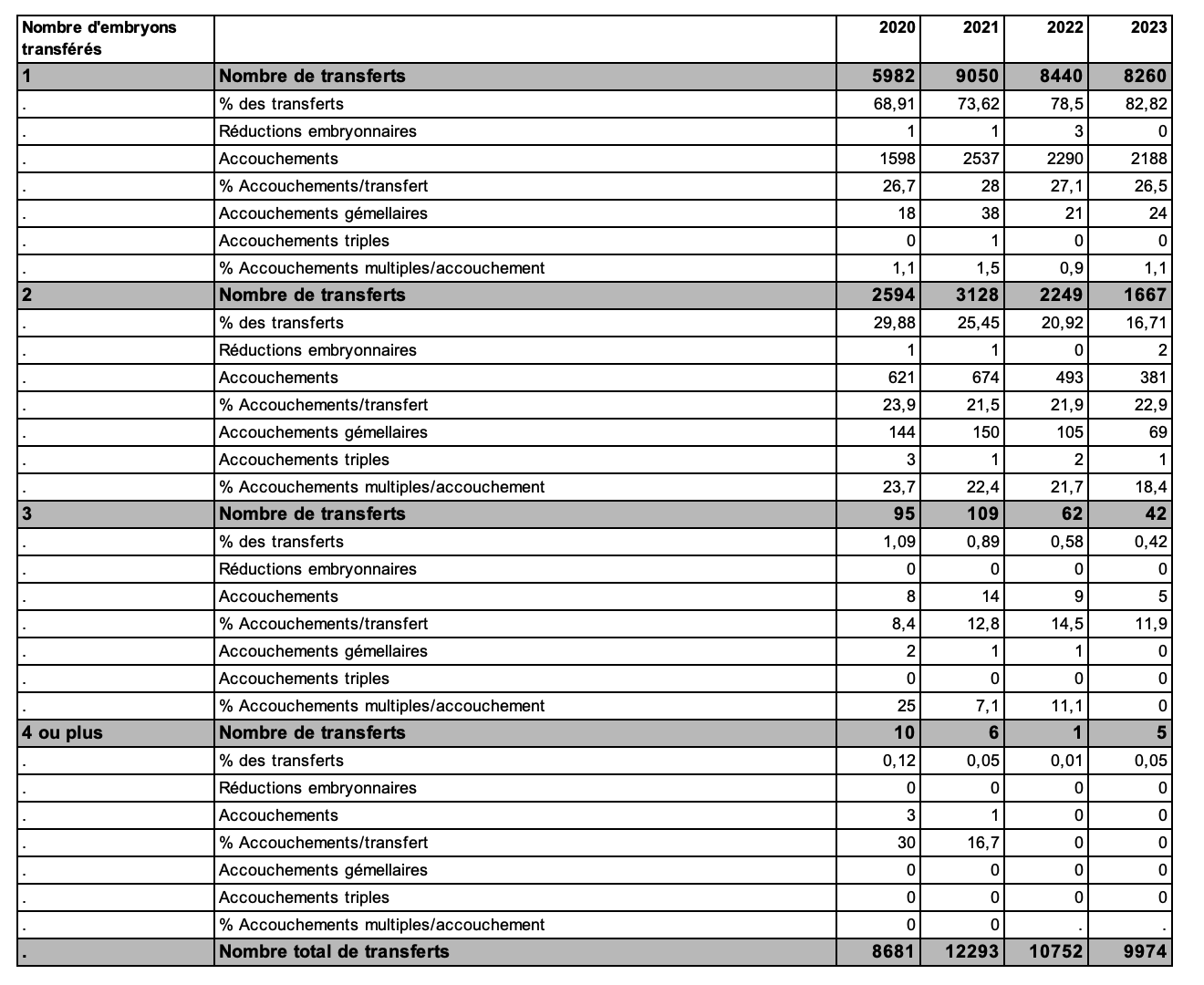

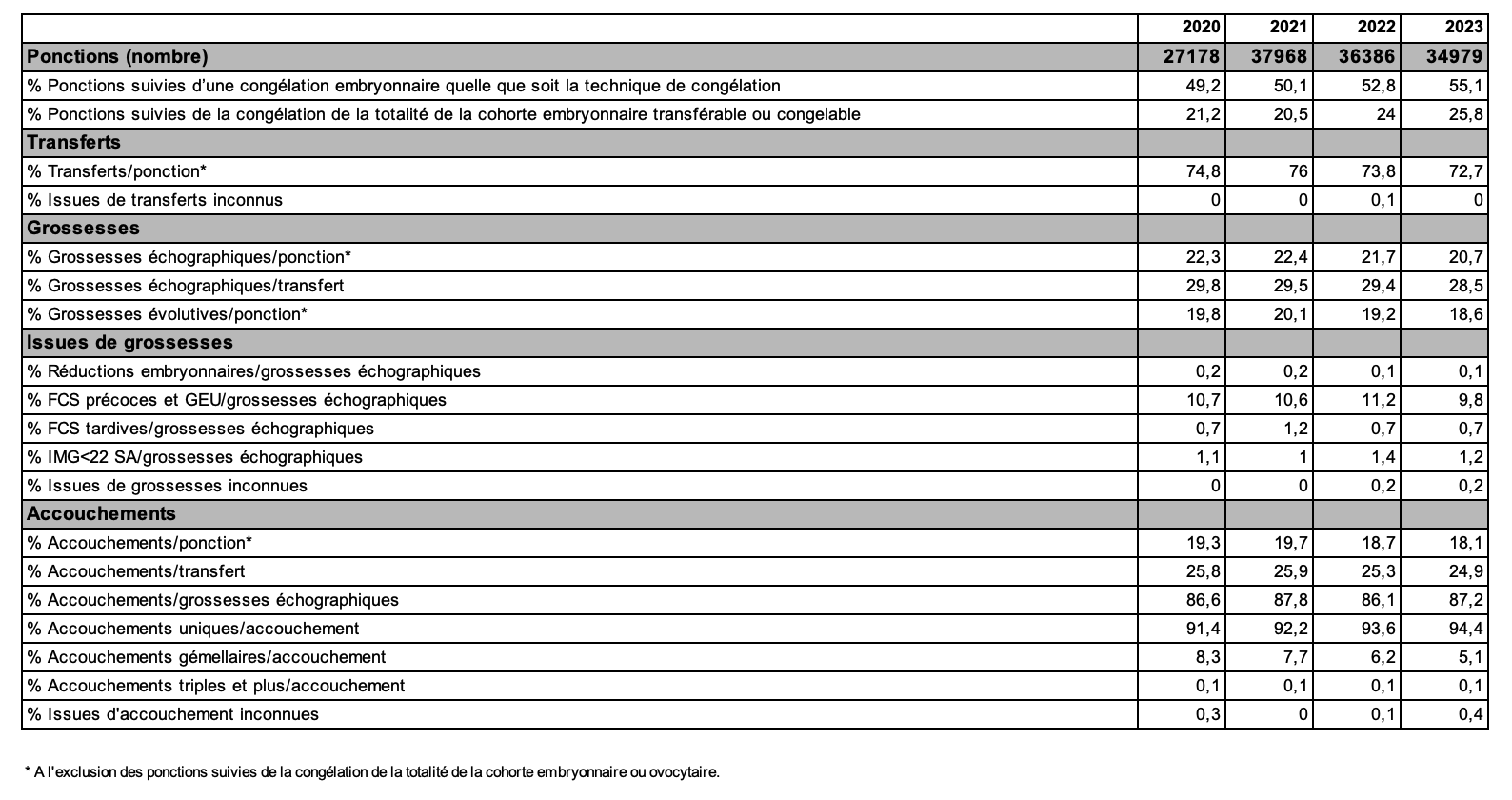

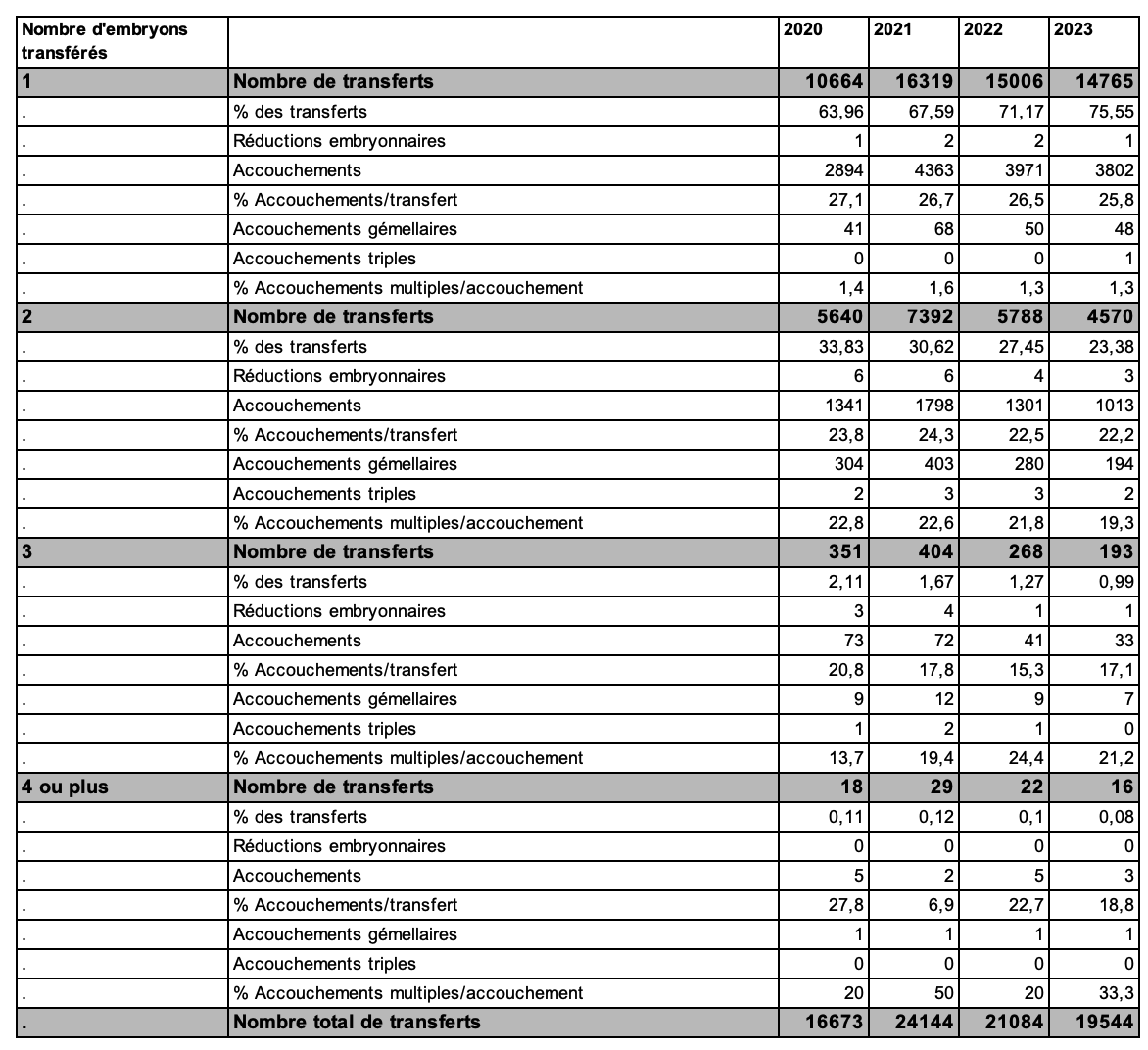

En 2023, le transfert mono-embryonnaire représente 82,82 % des transferts d’embryons frais (tableau AMP14). Ces transferts souvent sélectifs, en augmentation constante (68,91 % en 2020), ont conduit à une diminution du taux d’accouchements multiples (3,6 % en 2023 vs 7,4 en 2020, tableau AMP13). Le taux d’accouchement par ponction FIV hors ICSI baisse progressivement depuis 2021, passant de 20,1% à 19,4% puis à 18,7 % en 2023 avec néanmoins un maintien du taux d’accouchement par transfert à 25,8 % en 2023 (tableau AMP13). La diminution des taux d’accouchement par ponction est à investiguer davantage car ils suggèrent que les femmes prises en charge auraient un moins bon pronostic, ce qui pourrait être dû à l’augmentation de l’âge de prise en charge ou du recours plus fréquent au freeze-all pour les femmes jeunes dont les résultats se retrouvent ainsi exclus du taux d’accouchement par ponction. Cependant, lorsqu’on analyse les taux de grossesse cumulés, ils augmentent chaque année et étaient de 30 % en 2022 (Rapport d’évaluation national).

A l’instar de l’année dernière, le nombre de grossesses échographiques issues d’un transfert d’embryons frais (FIV hors ICSI) a diminué, passant de 3 175 en 2022 à 2 961 en 2023. Cependant, cette diminution n’affecte pas les résultats en termes de grossesses échographiques par transfert (29,7 % en 2023 vs 29,5 % en 2022, tableau AMP13). Concernant les issues de grossesse, on note une stabilité relative des taux de fausses couches, de grossesses extra utérines (9,5 % en 2023 contre 9,3 % en 2022) et d’enfants mort-nés (Tableau AMP13 et AMP16).

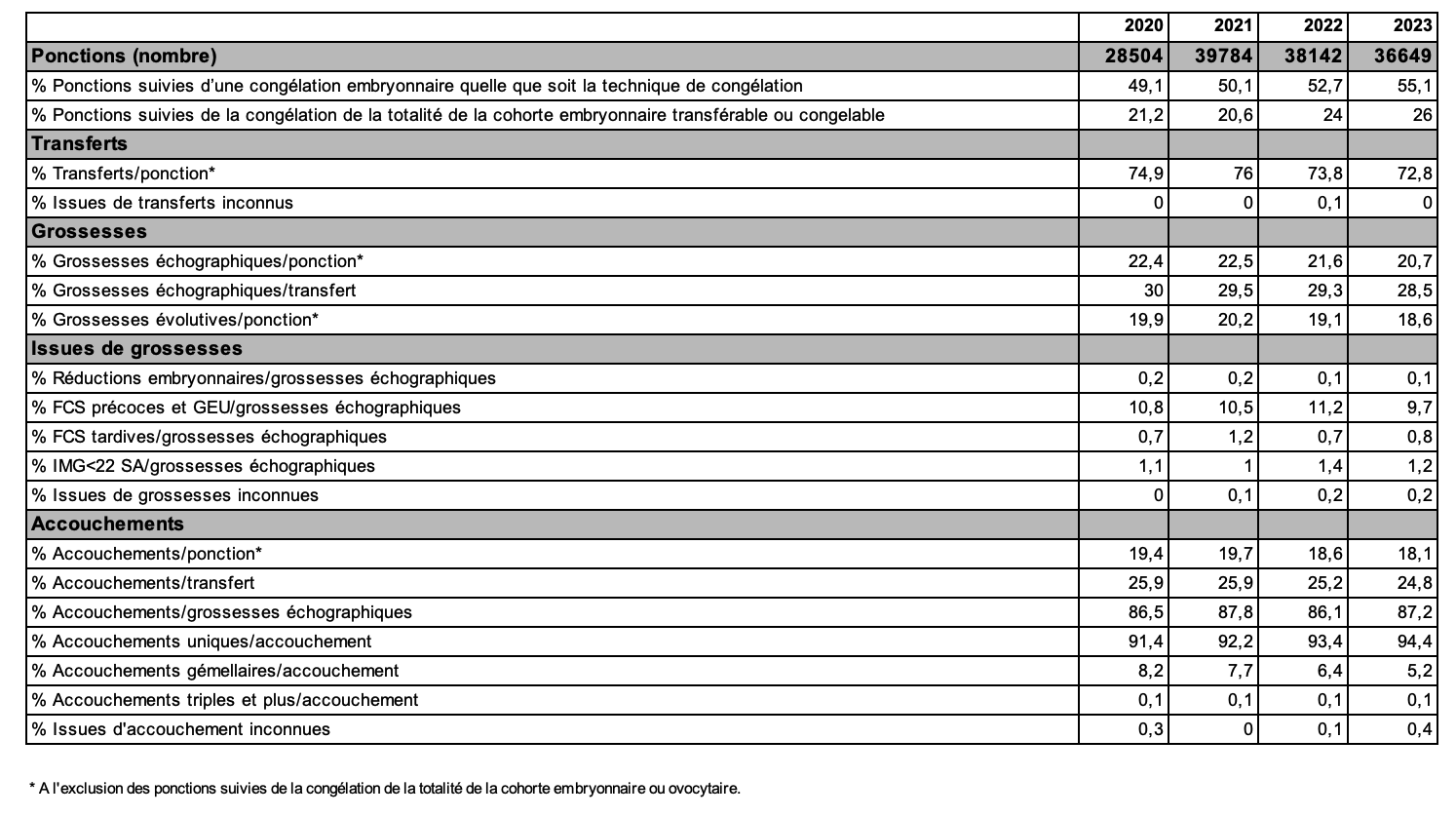

En 2023, 36 649 ponctions ont été réalisées en vue d’une fécondation par technique d’ICSI, représentant ainsi 63,2 % des ponctions réalisées dans le but d’une fécondation in vitro en intraconjugal (figures AMP22 et AMP23). Les activités d’ICSI en intraconjugal continuent leur diminution de 4 % par an depuis 2 an. Cette diminution est également observée pour les ponctions en vue de FIV (hors ICSI) qui ont diminué de 7,4 % entre 2021 et 2023. Ces chutes font suite à la loi de bioéthique de 2021 et à l’ouverture de l’AMP aux nouveaux publics.

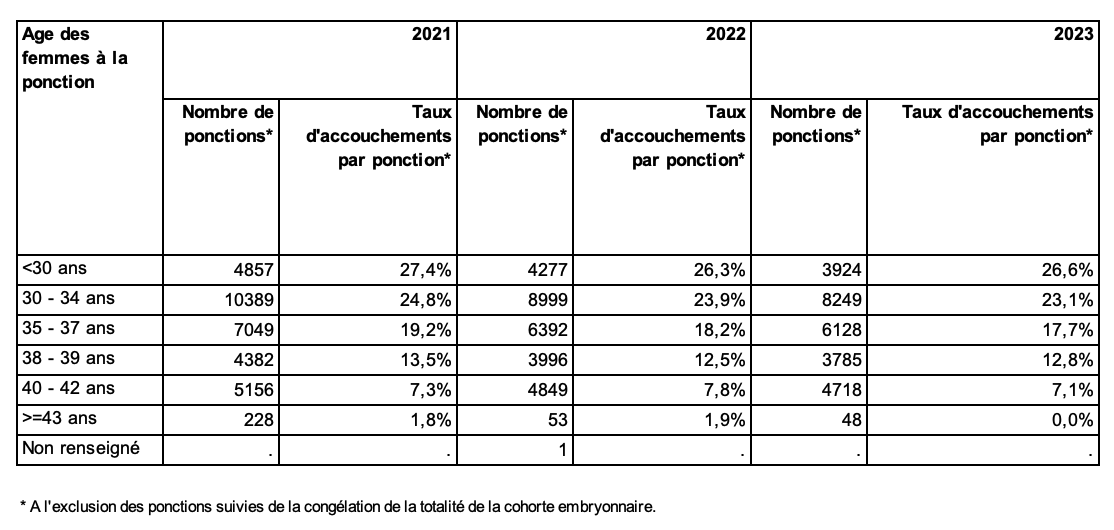

En 2023, l’âge des femmes à la ponction en vue d’une ICSI est resté stable par rapport à 2022 : le recours est majoritaire pour les femmes de 30 à 34 ans (32,2 %) suivi des femmes de 35 à 37 ans (22,2 %) (tableau AMP18). Cependant, depuis 2020, on note une diminution du recours à l’ICSI pour les femmes de 30 à 34 ans (-0,9 points) au profit des femmes âgées de 35 à 37 ans (+1,4 point, tableau AMP18). Les chances de réussite de l’AMP diminuant avec l’âge (tableau AMP25), ces évolutions impactent les résultats avec une diminution apparente entre 2020 et 2023 des taux de grossesses échographiques et d’accouchement par ponction et par transfert (tableau AMP19).

Concernant l’origine des spermatozoïdes utilisés dans le cadre de la FIV-ICSI en intraconjugal, on observe une légère diminution des taux d’accouchement par ponction lorsque les spermatozoïdes sont obtenus par voie chirurgicale comparé à ceux éjaculés (17,4 % contre 18,1 % en 2023, tableau AMP20 et AMP21).

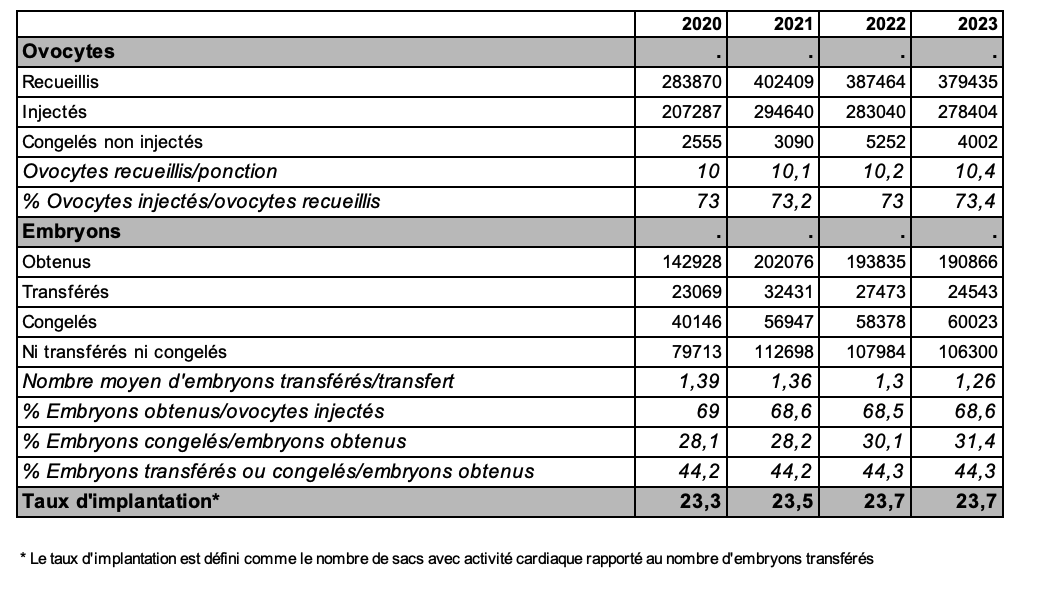

Les pratiques de transferts mono-embryonnaire étant de plus en plus privilégiées (63,9 % en 2020, 75,5 % en 2023, tableau AMP22), on observe un recours à la congélation embryonnaire de plus en plus important. La proportion de ponction suivi d’une congélation embryonnaire, quelle que soit la technique utilisée, a augmenté de 2,4 points en 2023 par rapport à 2022, atteignant alors 55,1 % des ponctions. La stratégie freeze-all (ponction suivie de la congélation de la totalité de la cohorte embryonnaire) a augmenté de 2 points entre 2022 et 2023 et est passée 21,2 % à 26 % entre 2020 et 2023 (tableau AMP19). Ces nouvelles stratégies ont contribué à diminuer le taux de grossesses multiples à 5,3 % des accouchements en 2023 contre 8,3 % en 2020 (tableau AMP19) tout en maintenant un taux d’implantation embryonnaire stable à 23,7 % (tableau AMP23). Cependant, le recours au transfert mono-embryonnaire est de plus en plus important et atteint 78,2 %, FIV et ICSI confondues, en intraconjugal en 2023, contre 65,7% en 2020.

En 2023, 27,6 % et 27,2 % des cycles de FIV et d’ICSI respectivement, ont abouti à l’absence d’embryon transférable après ponction (hors freeze-all, tableau AMP13 et AMP19). Ces taux augmentent chaque année. Ils étaient de 25,1 % et 26,2 % respectivement en 2022 en FIV et en ICSI. Plusieurs hypothèses pourraient être envisagées pour expliquer cette augmentation : le recours plus fréquent au freeze-all dans les populations de meilleur pronostic, l’augmentation de l’âge des femmes à la ponction ou encore l’utilisation de plus en plus importante de la culture prolongée.

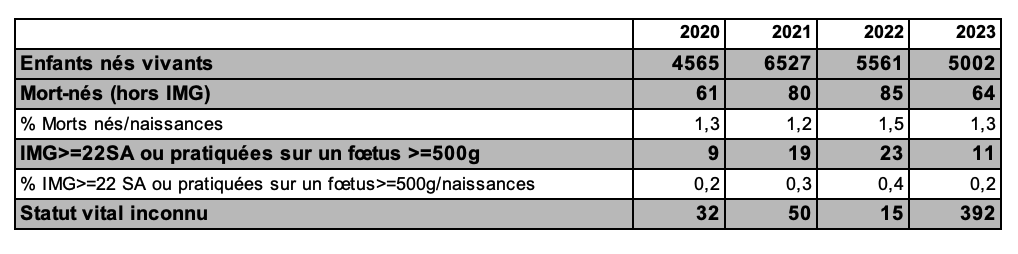

Les tentatives d’ICSI de 2023 réalisées en intraconjugal en vue d’un transfert immédiat d’embryon (n=19 544) ont permis à la naissance de 5 002 enfants (figure AMP23, tableau AMP24).

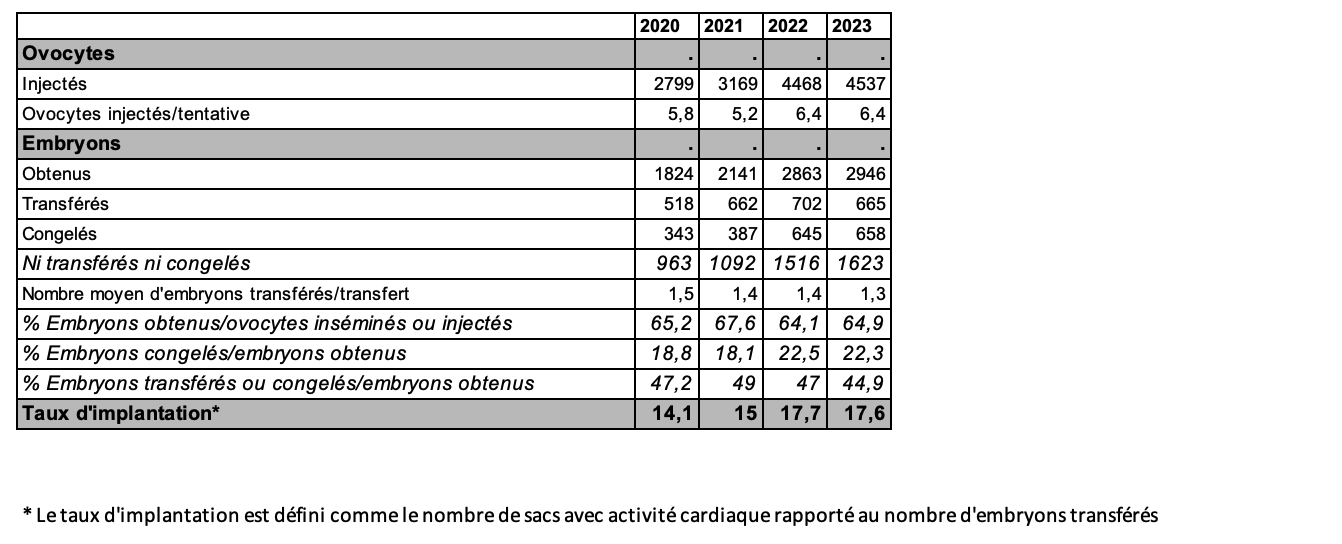

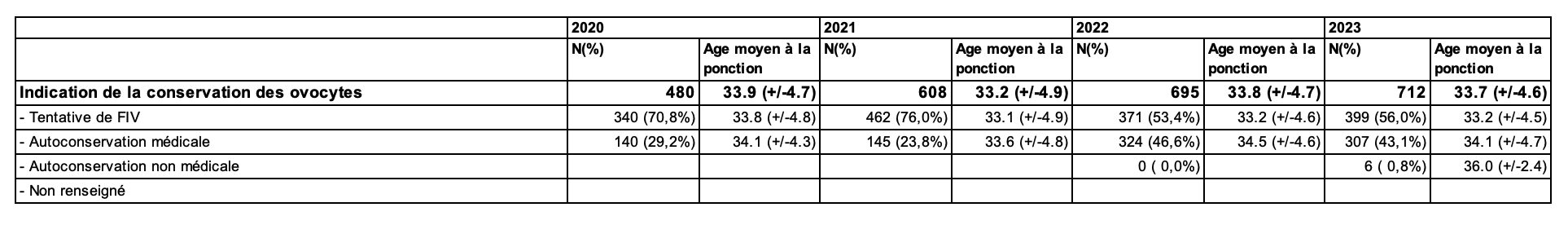

Cette partie présente des indicateurs sur les tentatives de fécondation in vitro réalisées à partir de cohorte d’ovocytes réchauffés pendant la prise en charge en AMP, quelle que soit l’indication de la vitrification des ovocytes et le moment auquel ils ont été vitrifiés.

Les tentatives utilisant un cumul à la fois d’ovocytes réchauffés et d’ovocytes frais ne sont pas comptabilisées.

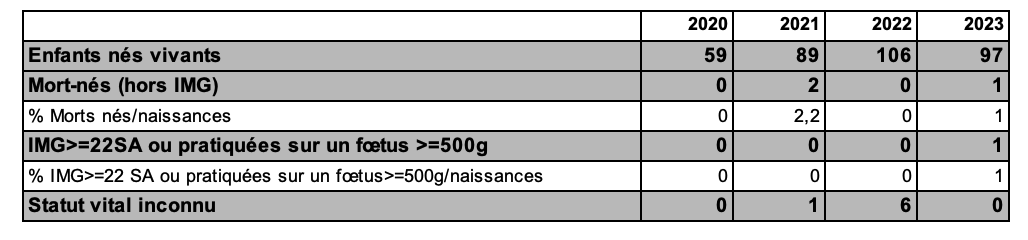

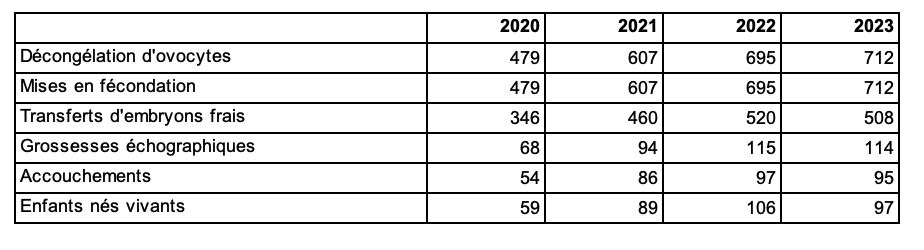

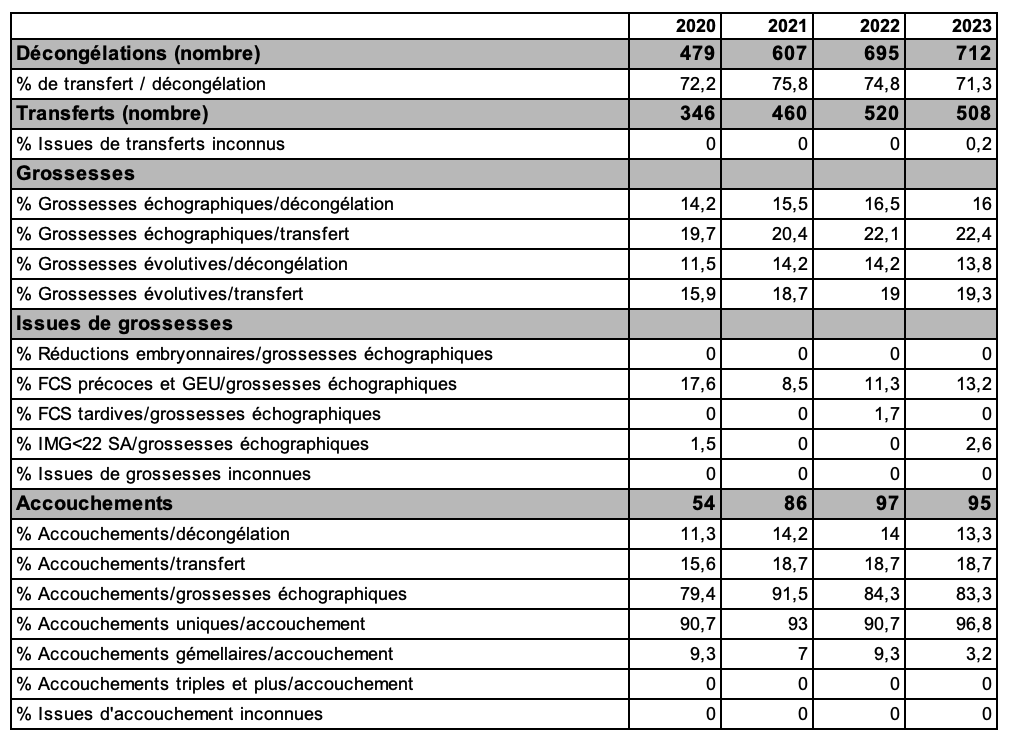

Les résultats de la technique de vitrification ovocytaire sont en progression par rapport aux années antérieures. Au cours de l’année 2023, 712 tentatives réalisées en intraconjugal après utilisation d’ovocytes réchauffés ont permis la naissance de 97 enfants (tableau AMP27).

Le taux d’implantation par embryon transféré se stabilise à 17,6 % en 2023 (tableau AMP30) mais reste inférieur à celui des embryons obtenus à partir d’ovocytes frais (26 % et 23,7 % respectivement en FIV et en ICSI intraconjugal) et la possibilité d’un transfert n’est pas garantie, seules 71,3 % des tentatives de décongélations ovocytaires aboutissent à la réalisation du transfert d’au moins un embryon avec une moyenne d’ovocytes décongelés de 6,4 par tentative (tableau AMP28, tableau AMP30).

L’indicateur « accouchement par décongélation » est à 13,3 % en 2023 et suit au cours des dernières années des variations à la marge : 14,2 % en 2021 et 14,0 % en 2022.

La maitrise des deux temps de la technique : vitrification puis réchauffement parfois des années après, qui interviennent tous deux sur le taux de succès, complique l’analyse de l’amélioration de la technique.

Cette information sur le taux actuel de succès a toute sa place dans le conseil à formuler lors du parcours de soin proposant une autoconservation d’ovocytes. Il manque certes encore des précisions corrélant les taux de grossesse avec le nombre d’ovocytes décongelés et l’âge à la congélation pour une information plus complète sur les chances de naissance aux patientes candidates. Cette analyse plus fine sera possible avec de plus grands effectifs.

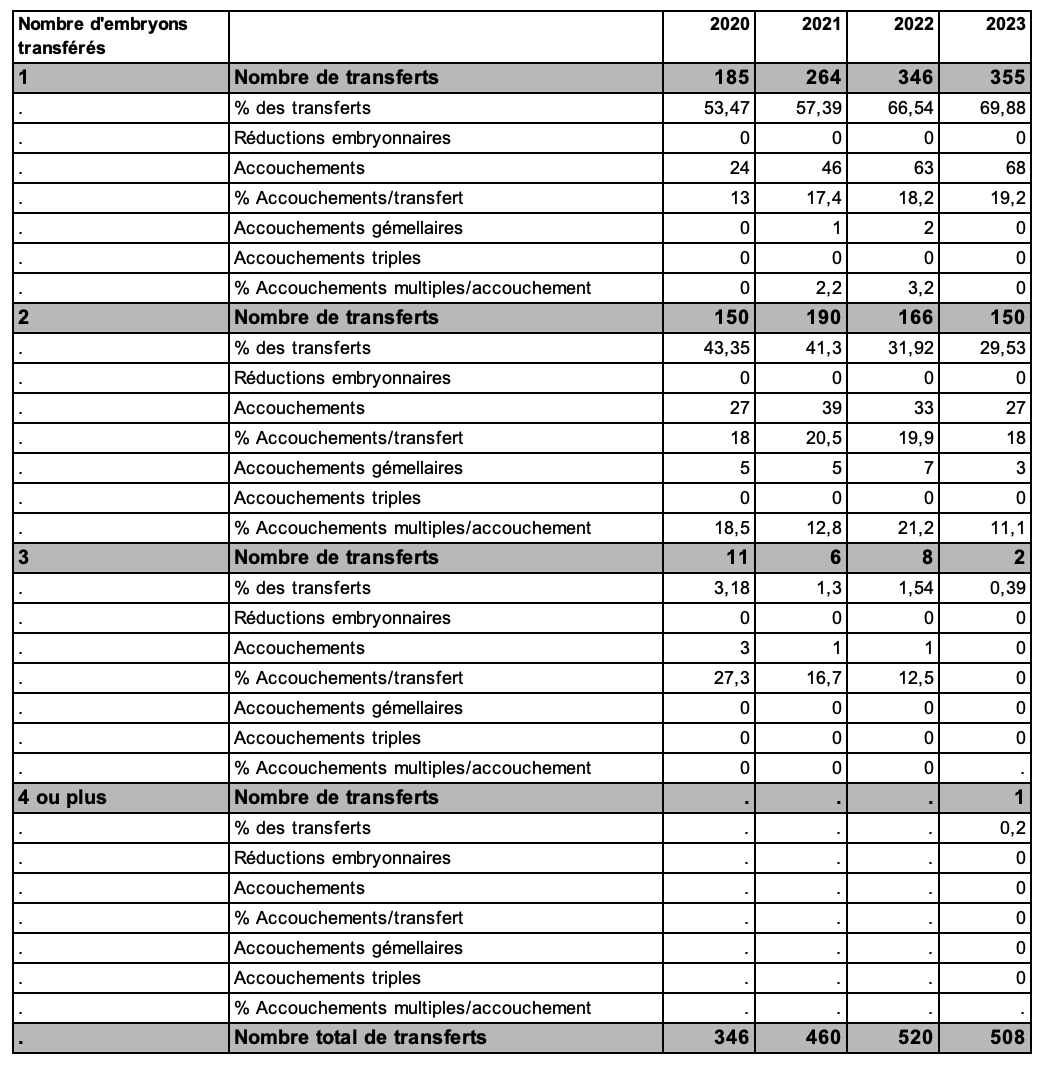

Comme observé lors de l’utilisation des ovocytes frais, la stratégie de transfert des embryons obtenus à partir d’ovocytes réchauffés confirme l’augmentation du transfert d’un seul embryon 69,88 % en 2023 versus 53,47 % en 2020 (tableau AMP29), ce taux reste inférieur pour les techniques « plus maîtrisées » 82,8 % en FIV et 75,5% en ICSI.

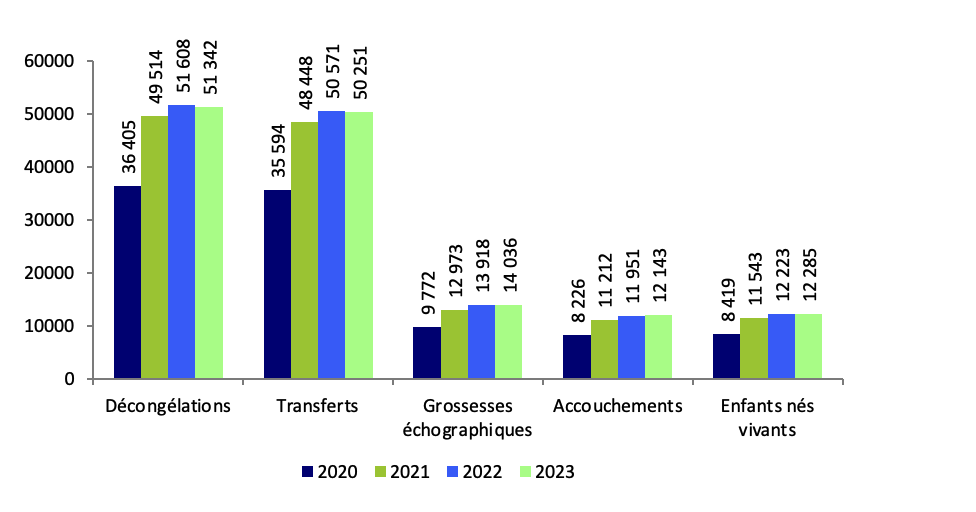

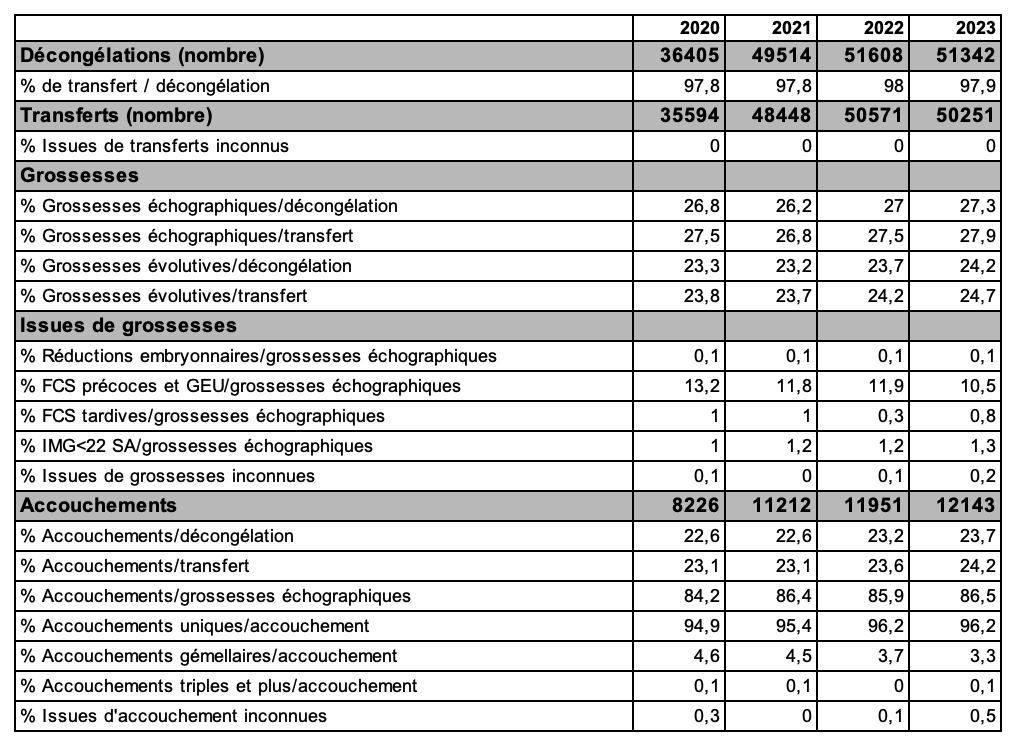

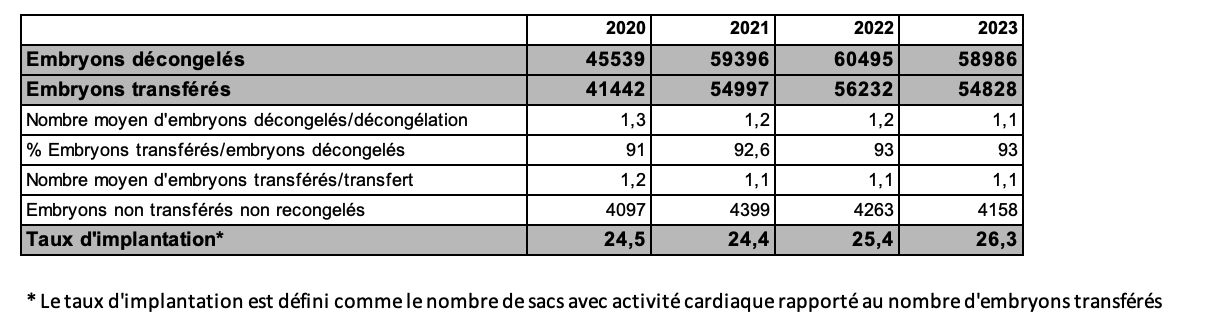

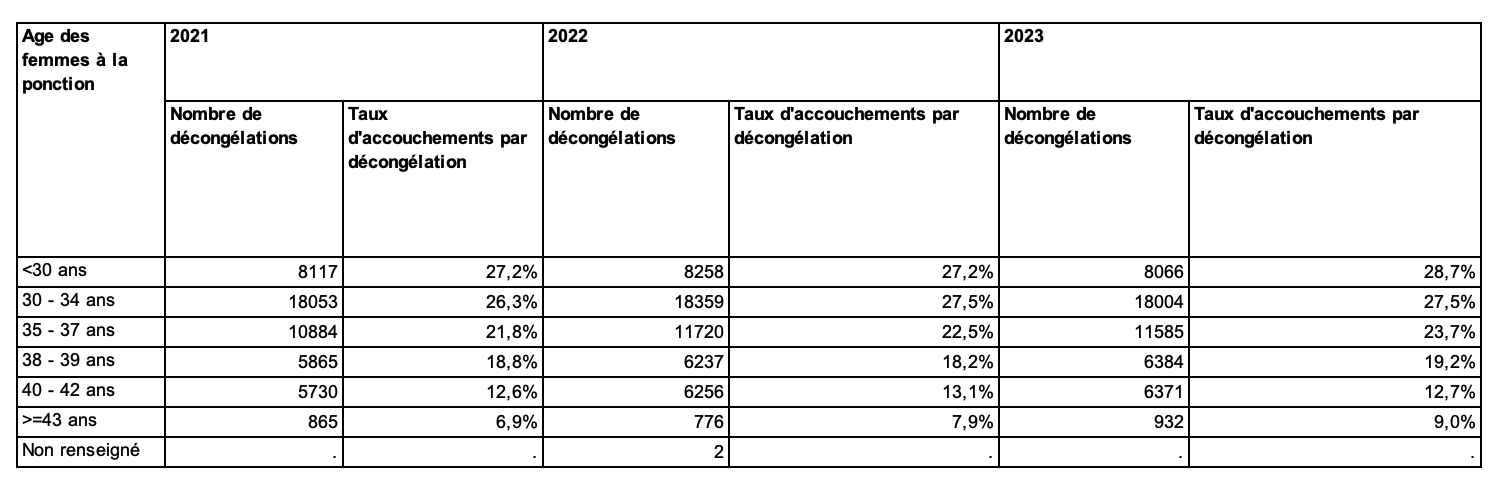

Les modifications de stratégies de transfert mises en œuvre depuis plusieurs années (transfert mono-embryonnaire (qui diminue le nombre d’embryons décongelés par transfert), freeze-all (qui augmente le nombre d’embryons congelés par tentative) et culture prolongée (qui diminue le nombre d’embryons congelés par tentative) aboutissent désormais à un taux de décongélation stable. Ainsi, le nombre de décongélations en vue de transfert d’embryons congelés issus des gamètes du couple est de 51 342 en 2023 (Figure AMP24).

Le taux de transfert d’embryons par décongélation est stable à 97,9 % en 2023 (tableau AMP32). Avec une maîtrise de la technique de vitrification désormais utilisée exclusivement et un taux de survie à 92,9 % (tableau AMP34).

Les taux d’accouchement par cycle de décongélation continuent d’augmenter 23,7 % en 2023 probablement en lien avec la pratique de la culture prolongée (85,9 % des TEC en 2023 versus 75,1 % en 2020, tableau AMP92) et à la sélection des bonnes répondeuses, pour lesquelles le recours au transfert différé après congélation de toute la cohorte fait partie des bonnes pratiques. Par ailleurs, le taux des arrêts précoces du développement embryonnaire continue de diminuer 10,5 % en 2023 versus 13,2 % en 2020 (tableau AMP32). Enfin, l’analyse des protocoles de préparation endométriale n’est pas possible en exhaustivité mais a un probable impact sur les taux d’accouchement. Ainsi, il serait intéressant de pouvoir analyser les résultats en fonction des protocoles de préparation endométriale.

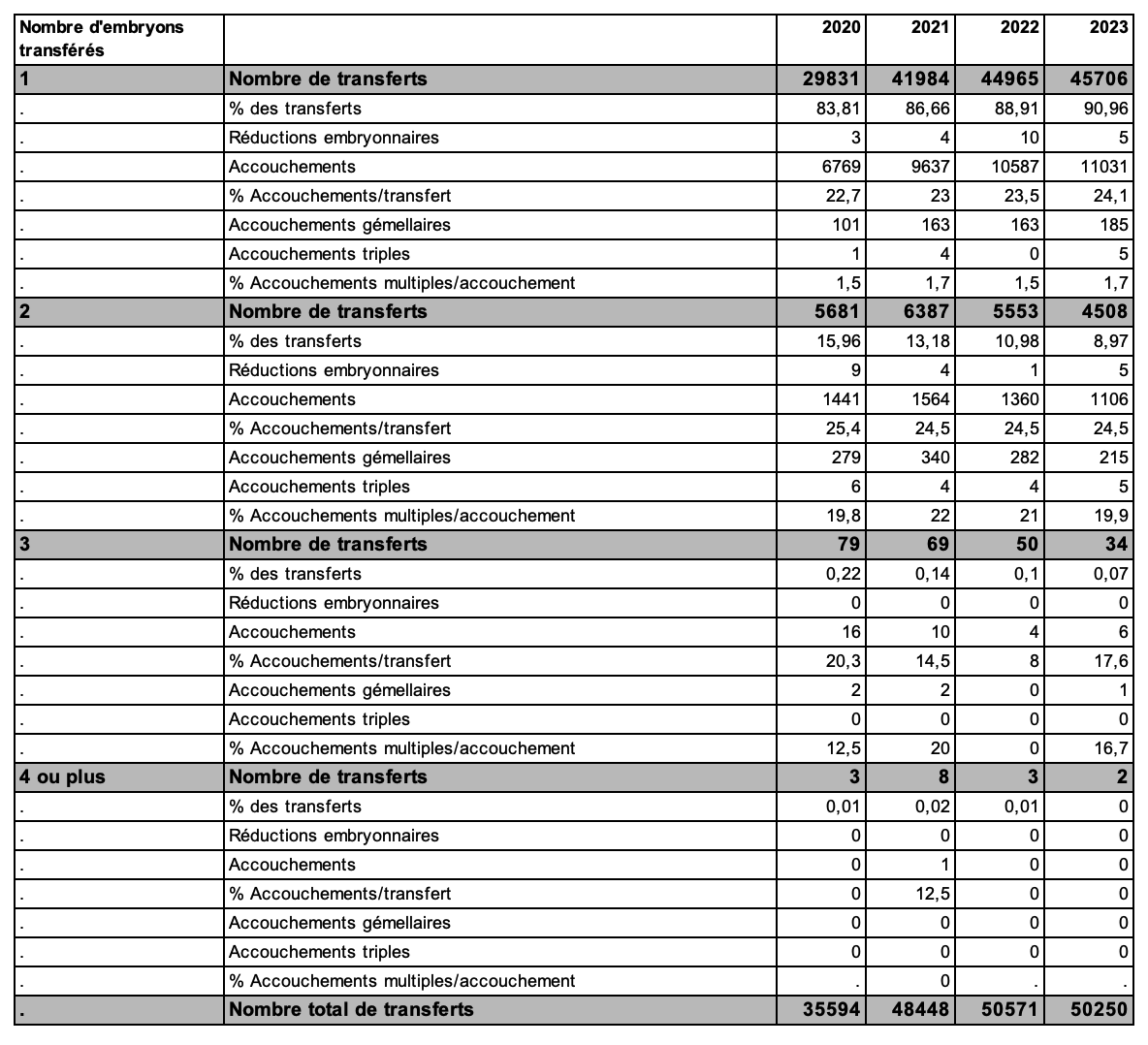

La stratégie de transfert unique est majoritaire : le transfert mono embryonnaire représente 90,96 % des transferts d’embryons congelés de 2023 (tableau AMP33), et le taux de grossesses multiples est inférieur à 4 % (tableau AMP32).

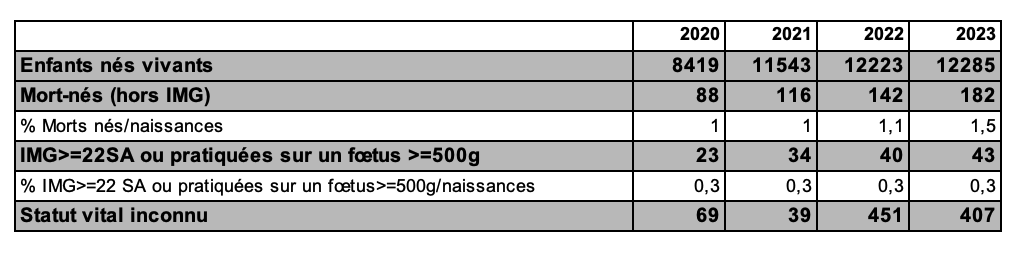

Les décongélations d’embryons en vue de TEC réalisées en intraconjugal en 2023 ont permis la naissance de 12 285 enfants (figure AMP24) soit 61,5 % des naissances en techniques de FIV intraconjugale avec ou sans micro injection (tableau AMP4).