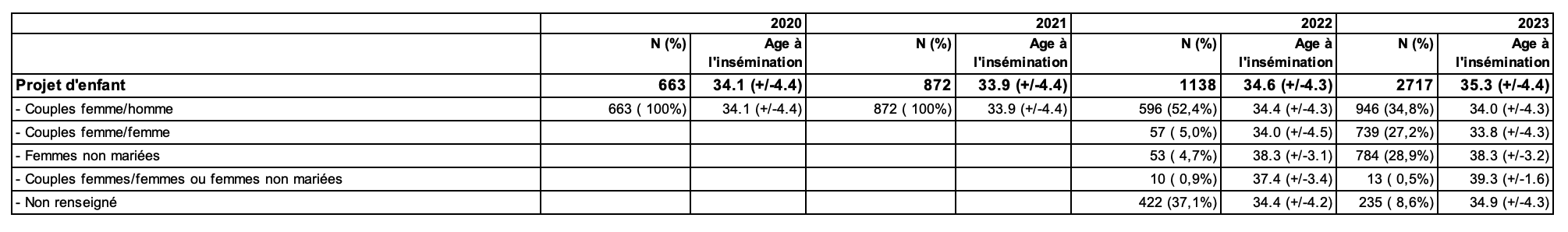

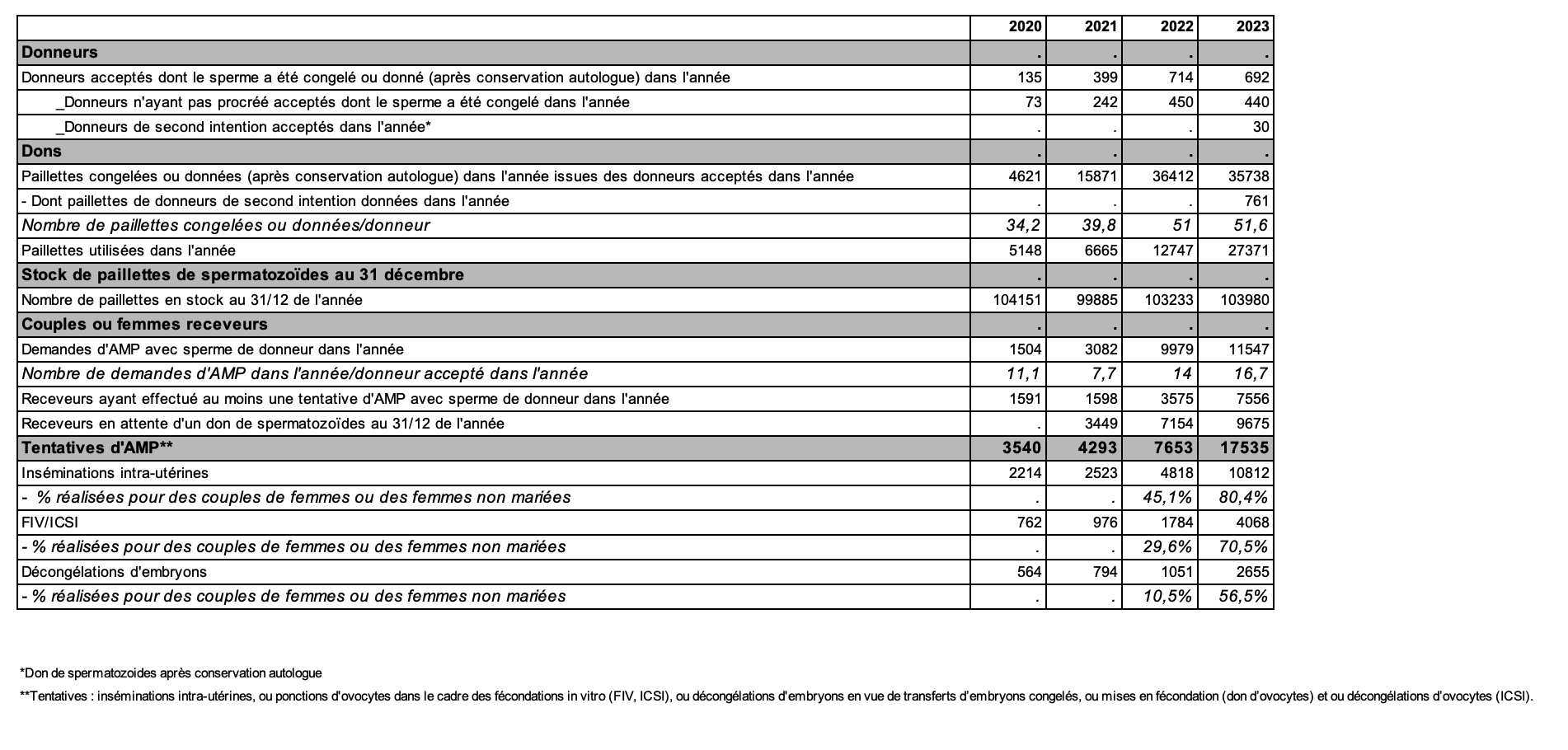

L’activité d’AMP avec don de spermatozoïdes connait un bouleversement sans précédent depuis l’accès à l’AMP des femmes non mariées et des couples de femmes, rendu possible depuis la loi de bioéthique du 2 août 2021. En effet, les demandes de prise en charge ont été multipliées par 7,6 (11547 en 2023 vs 1504 en 2020, tableau AMP46) et les centres de don ont dû adapter leurs organisations pour une prise en charge de tous les publics.

En raison de l’autorisation depuis la Loi de Bioéthique de 2021 du recours au double-don, les dons d’ovocytes et les dons de spermatozoïdes peuvent être utilisés pour un parcours de soins avec don de gamète simple (ovocyte ou spermatozoïdes) ou avec un double-don.

Les données recensées dans le paragraphe suivant regroupent l’ensemble des données concernant les donneurs de spermatozoïdes (que leur don ait été utilisé pour du don simple ou du double-don). Il en va de même concernant les demandes en attente : les données regroupent les couples et les femmes non mariées en attente d’un don de spermatozoïdes, que celui-ci soit utilisé dans le cadre d’un don simple ou d’un double-don

Au total, 30 centres autorisés sont actifs pour le recueil, la préparation, la conservation et la mise à disposition de spermatozoïdes en vue de don, ce qui est la conséquence de l’ouverture de 3 nouveaux centres en 2022 et n’a pas varié en 2023. Ces ouvertures avaient été motivées par le besoin d’améliorer le maillage territorial et de renforcer l’offre de collecte pour répondre aux besoins nationaux en paillettes, accrus depuis 2021 avec l’évolution de la loi de bioéthique.

L’augmentation du nombre de donneurs observée en 2021 avait été conséquente par rapport à la situation d’avant-crise sanitaire (+25,9 % entre 2019 et 2021 de donneurs acceptés dont les spermatozoïdes avaient été congelés). Cette hausse ne se poursuit pas en 2023 avec 692 donneurs qui ont congelé des spermatozoïdes (714 en 2022). Néanmoins, la dynamique de recrutement de donneurs demeure très favorable et elle était d’autant plus importante en 2023 que le changement législatif sur le consentement des donneurs à l’accès à leurs données identifiantes est intervenu le 01/09/2022 et qu’il importait de commencer au plus tôt à constituer un stock de paillettes de donneurs ayant consenti à l’accès à leurs données identifiantes. Ainsi le stock détenu par les centres au 31 décembre 2023 est de 103 980 paillettes de spermatozoïdes attribuables dont 35 738 collectées en 2023 correspondant à des donneurs ayant consenti à l’accès à leurs origines (tableau AMP46).

Toutefois, la gestion des stocks n’étant pas nationale, des hétérogénéités de stock existent sur le territoire, tant sur le nombre de paillettes détenues par les centres, que sur les caractéristiques physiques des donneurs (notamment phénotypes minoritaires). En outre, les paillettes conservées ne sont pas toutes utilisables en insémination, lorsque le nombre total des spermatozoïdes mobiles est insuffisant après décongélation. Ces paillettes seraient utilisables en ICSI, mais cette technique n’est pas celle utilisée majoritairement dans les parcours de don de spermatozoïdes.

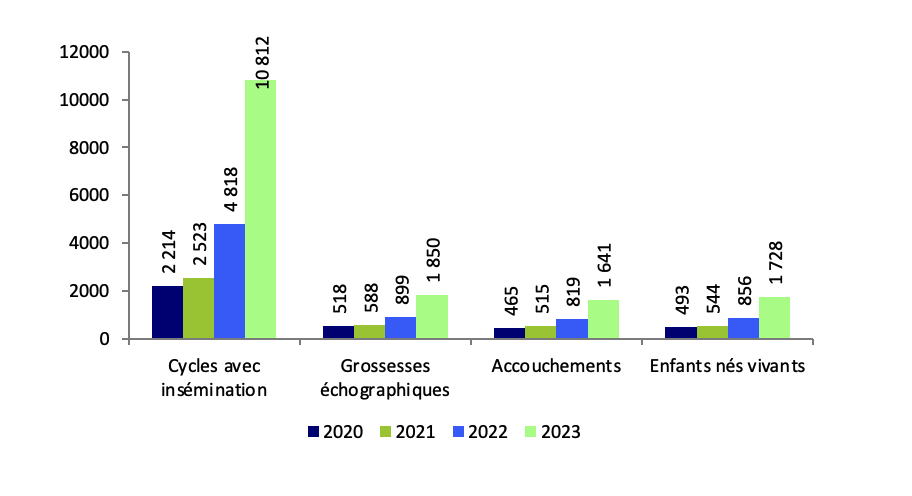

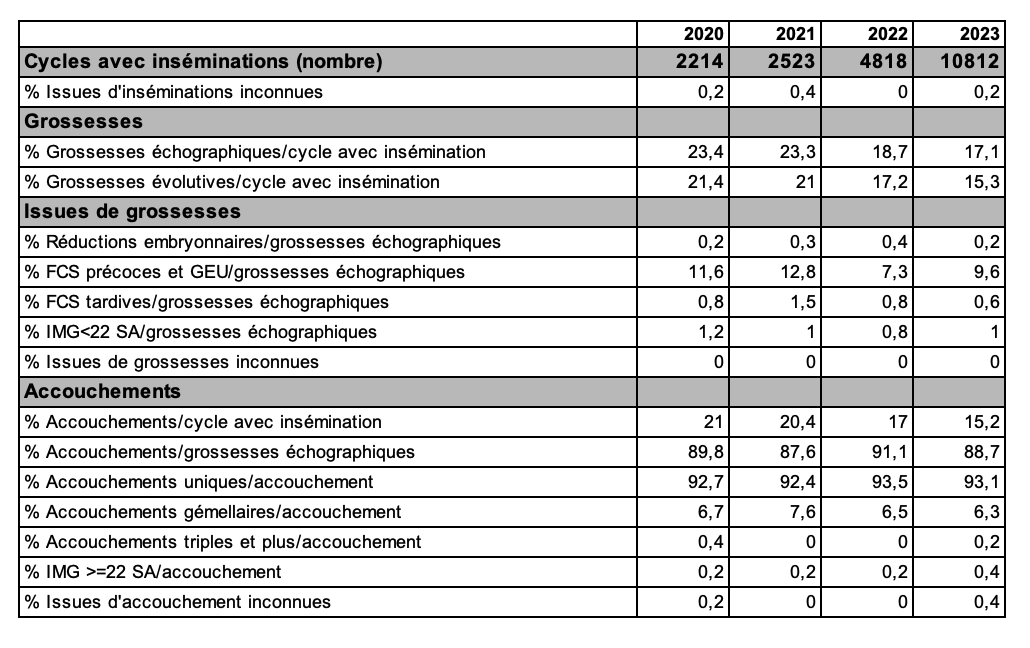

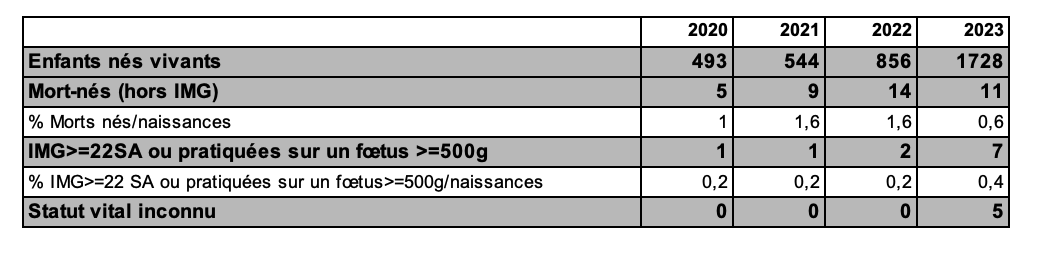

L’ensemble des centres clinico-biologiques et des laboratoires d’AMP peuvent participer à l’activité d’AMP en utilisant les spermatozoïdes issus d’un don préalablement organisé dans un centre spécialisé. En 2023, 98 centres ont pris en charge des couples ou des femmes non mariées dans un parcours d’AMP avec don de spermatozoïdes, réalisant 17 535 tentatives (tableau AMP1) permettant la naissance de 2 801 enfants dont 1 728 nés après une insémination intra-utérine (10 812 tentatives en insémination en 2023 figure AMP30, tableau AMP46).

L’année 2023 confirme l’augmentation importante des demandes d’AMP avec don de spermatozoïdes déjà enregistrée en 2022, en lien avec l’ouverture de l’AMP aux femmes non mariées et aux couples de femmes en 2021. Ainsi, le nombre de demandes de prise en charge en AMP avec spermatozoïdes de donneurs a cru de 9 979 demandes en 2022 à 11 547 en 2023, soit une augmentation de 15,7 % alors même que l’augmentation des demandes de 2021 à 2022 avait été de 223 %. En 2023, 27 371 paillettes ont ainsi été délivrées, permettant la prise en charge d’au moins une tentative pour 7 556 couples ou femmes non mariées (tableau AMP46). Ceci représente une augmentation de délivrance de paillettes de 114 % par rapport à 2022 et une augmentation de 111 % de la prise en charge pour une tentative au moins d’un couple ou d’une femme non mariée. Dans le contexte d’une importante augmentation d’activité de prise en charge et alors que le nombre de donneurs ayant congelé en 2023 a stagné, le ratio entre le nombre de demandes d'AMP dans l'année et le nombre de donneurs acceptés dans l'année a augmenté à 16,7 (14 en 2022 et 7,7 en 2021). L’augmentation de ce ratio implique de renforcer le recrutement de nouveaux donneurs pour permettre de répondre aux besoins de la population, sans allonger les délais de prise en charge, même si les délais actuellement constatés ne semblent pas imputables au manque de donneurs pour les phénotypes les plus fréquents.

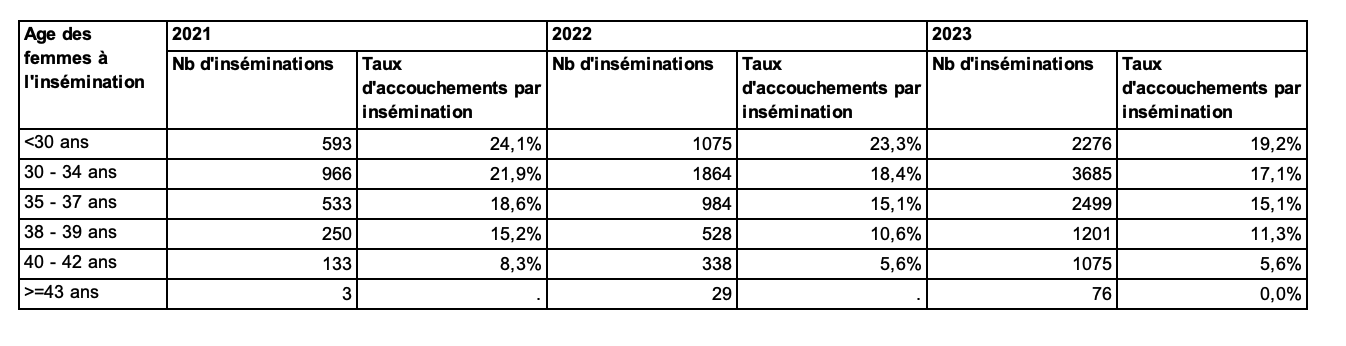

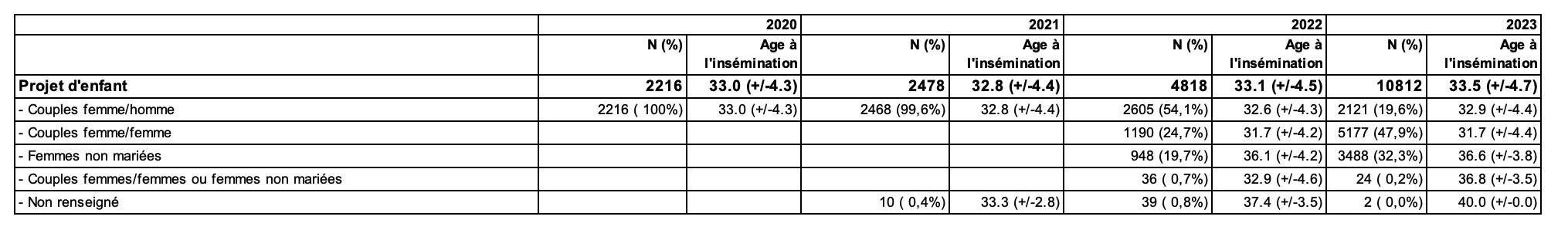

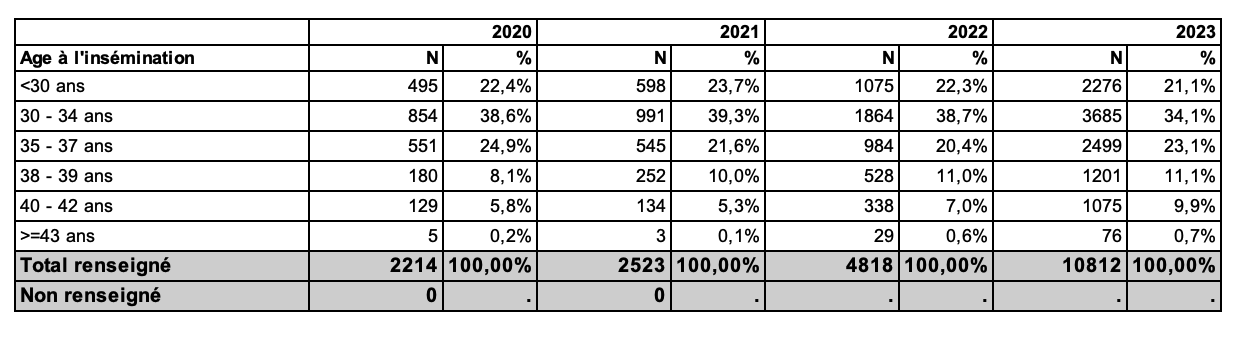

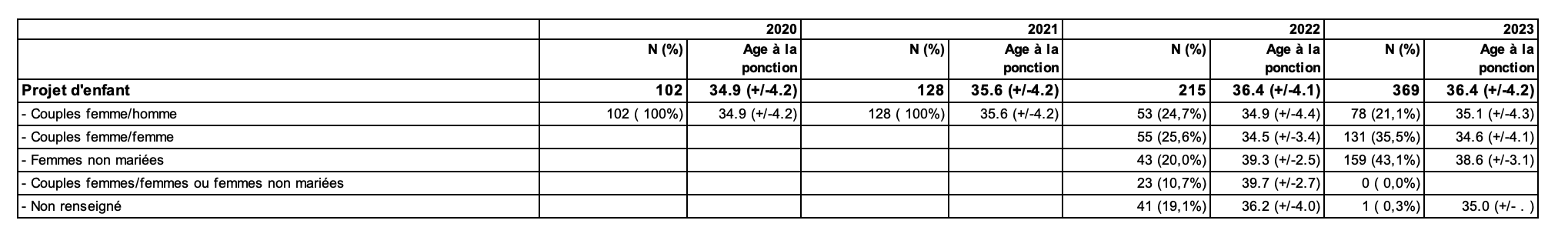

En 2023, la majorité des tentatives utilisant des spermatozoïdes de donneurs est réalisée par insémination intra-utérine (61,6 % soit 10 812 inséminations intra-utérines, figure AMP30), technique indiquée en première intention, si le bilan féminin le permet. Cette technique moins invasive et moins couteuse a conduit à la naissance de 1 728 enfants (Tableau AMP50). Le nombre total d’inséminations avec spermatozoïdes de donneurs a augmenté par rapport à 2022 de 127 % (10 812 en 2023 versus 4 765 en 2022), traduisant l’accès aux femmes non mariées et aux couples de femmes à ces techniques d’AMP. Ainsi, les couples de femmes ou les femmes non mariées représentent 80,4 % des cycles d’inséminations réalisés en 2023. Par ailleurs, on note une stabilité de la proportion d’insémination réalisée par rapport au nombre total de prises en charge en AMP avec spermatozoïdes de donneurs en 2023 par rapport à 2022 (61,6 % versus 63 %). Ceci reflète le profil des besoins de la population qui accède désormais à ces techniques (femmes non mariées, couples de femmes et couples hommes/femmes) par rapport à la population qui y accédait avant la révision de la loi de bioéthique (couples homme/femme). A cet égard, on constate que le pourcentage de femmes âgées de plus de 38 ans au moment de l’insémination continue d’augmenter et représente désormais 21,7 % de la population prise en charge en 2023 alors qu’elle ne représentait que 18,7 % en 2022 (15,6 % en 2021, tableau AMP48). On note qu’au sein du nouveau public ayant accès à l’AMP, des disparités d’âge sont observées et confirment les données de 2022. L’âge moyen des femmes non mariées est plus élevé (36,6 ans) que celui des couples de femmes (31,7 ans), lui-même plus faible que celui des femmes dans les couples homme-femme (32,9 ans). L’augmentation de la proportion de femmes de plus de 38 ans prises en charge en AMP est donc essentiellement liée à la prise en charge des femmes non mariées.

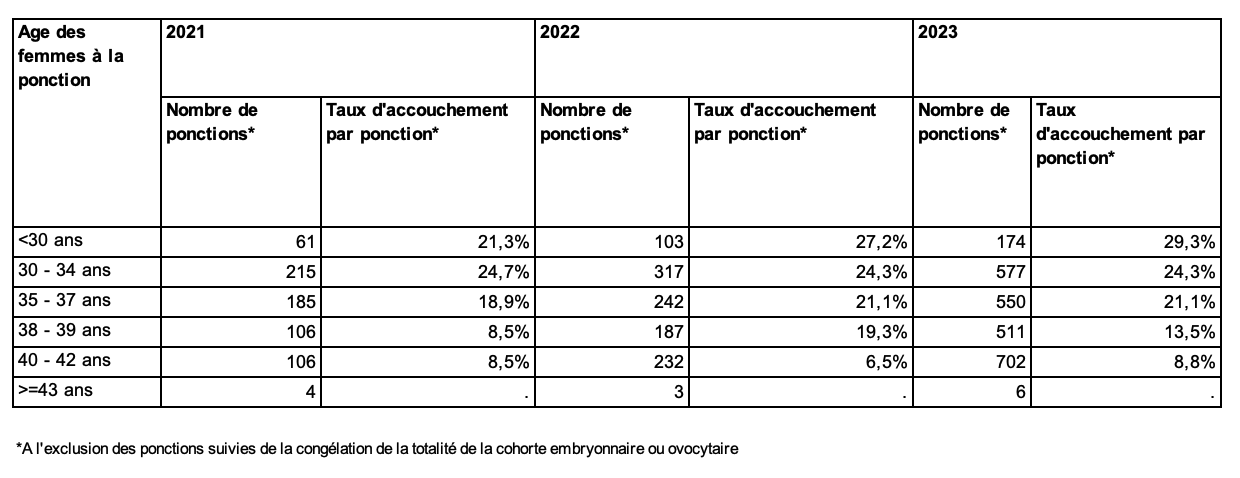

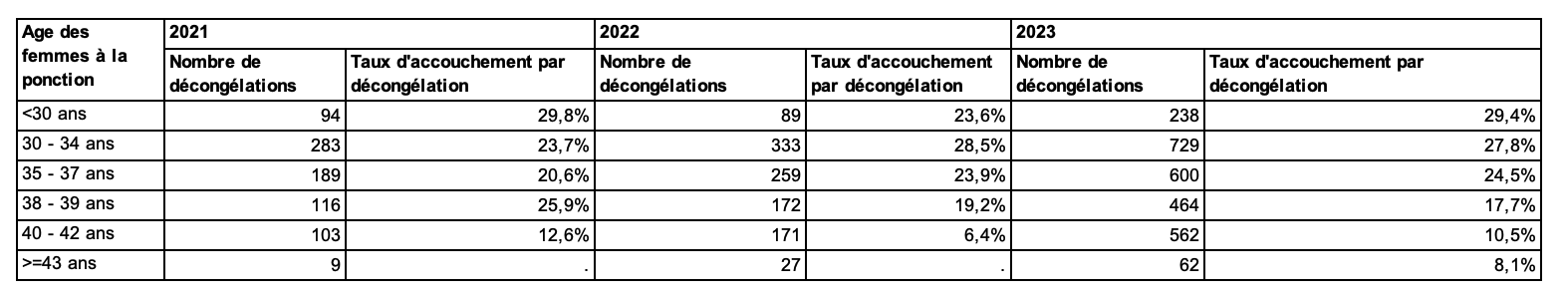

D’ailleurs, même si les taux d’accouchement après insémination intra-utérine utilisant les spermatozoïdes de donneur continuent de diminuer en 2023 par rapport à 2022 (15,2 % en 2023 versus 17 % en 2022 et 20,4 en 2021, tableau AMP49), ces taux assurent un bénéfice acceptable au vu du caractère peu invasif de cette technique. Contrairement à 2022, un grand nombre de centres a pris en charge des couples ou des femmes seules en parcours d’AMP avec don de spermatozoïdes, un effet centre peut donc être exclu pour expliquer cette diminution des résultats, en plus du critère de l’âge des femmes. Il est à noter que les résultats pour les âges inférieurs à 34 ans montrent de moins bons taux d’accouchement en 2023 par rapport à 2022 et 2021, laissant supposer que la fertilité des couples de femmes ou des femmes seules pourrait être plus altérée (80 % des tentatives d’inséminations sont réalisées pour ce public) que celle des couples hommes-femmes antérieurement pris en charge, expliquant leurs moindres chances de procréer en AMP à âge équivalent. Ce point est à investiguer pour en identifier les explications.

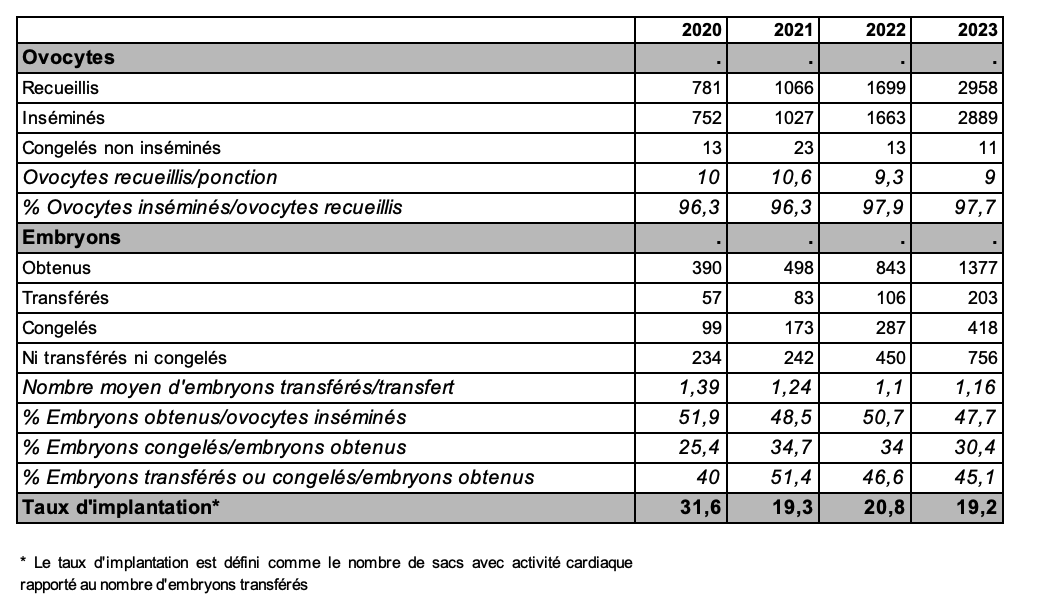

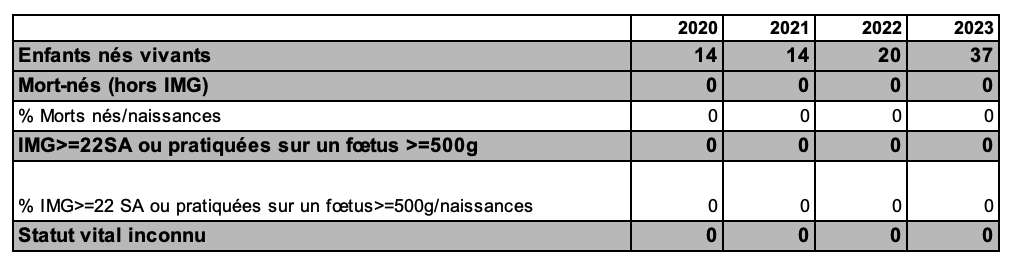

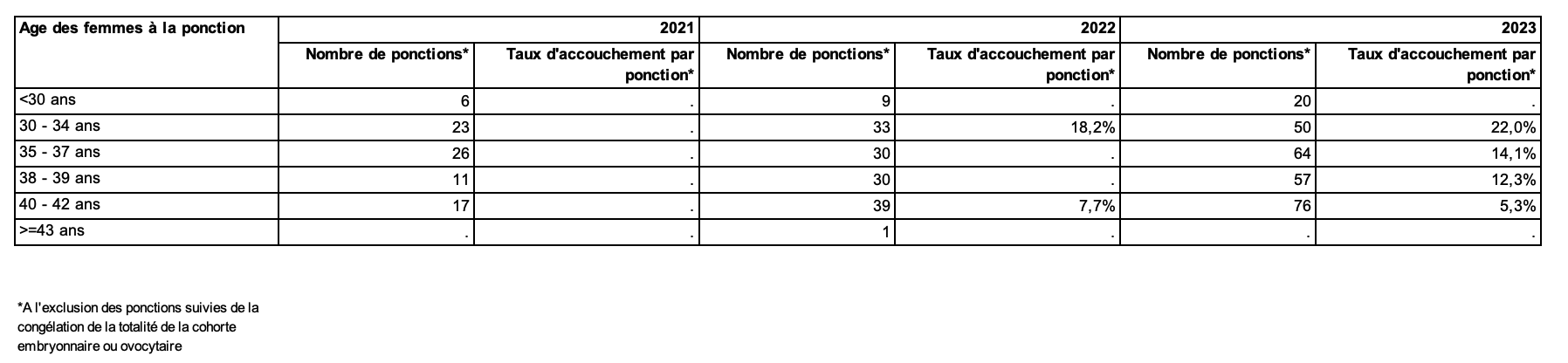

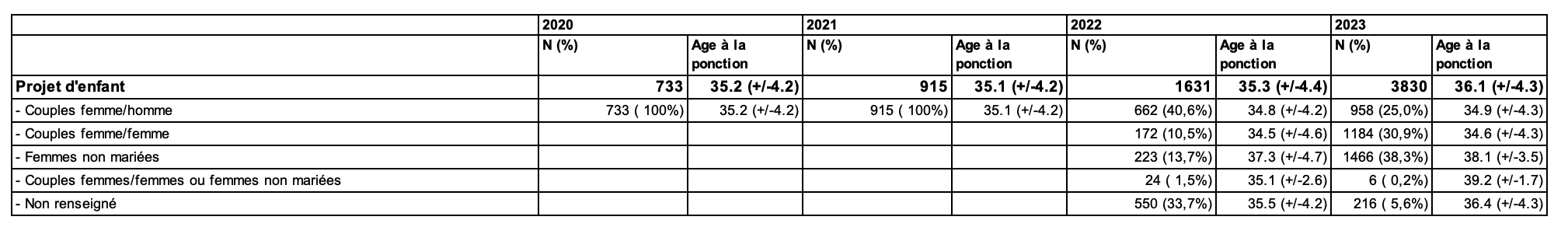

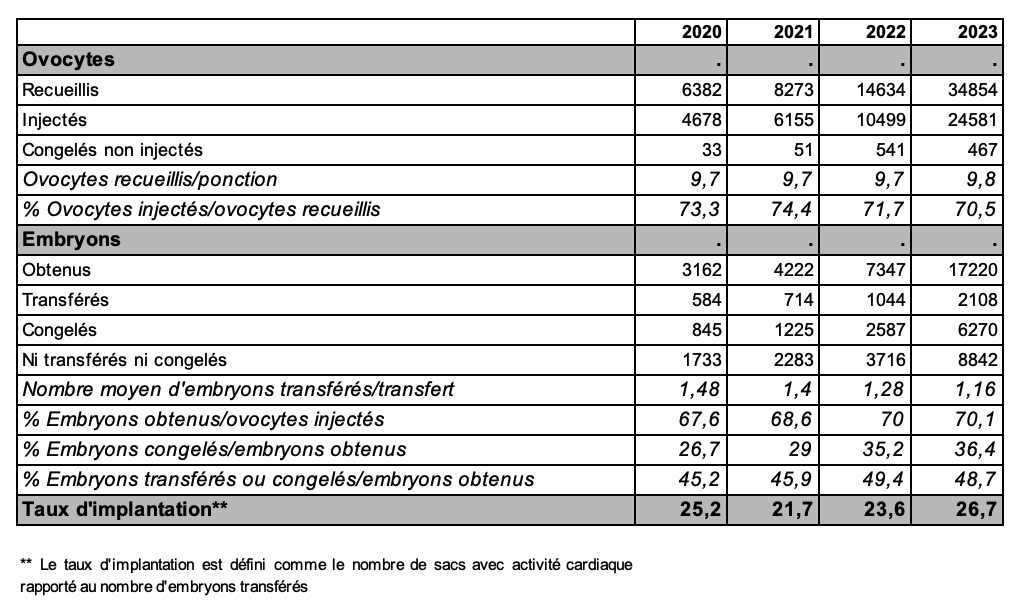

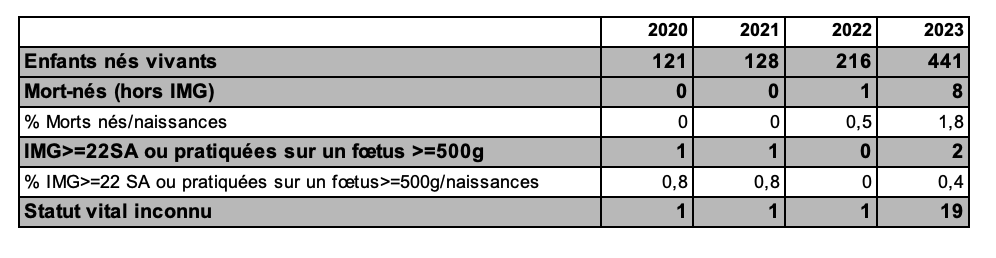

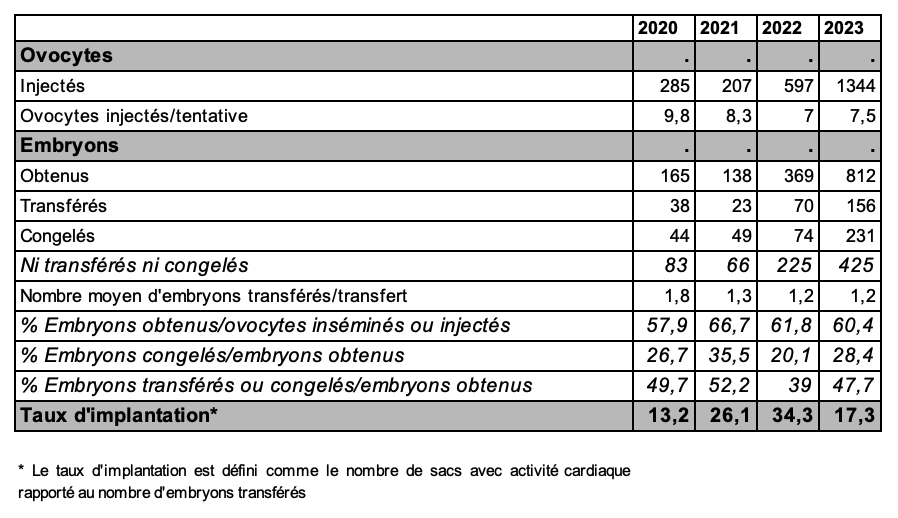

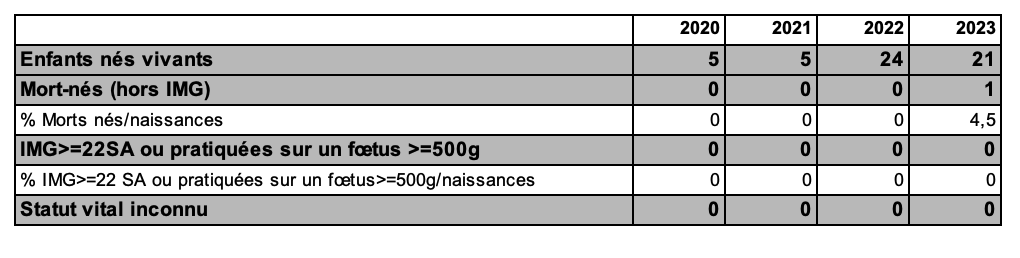

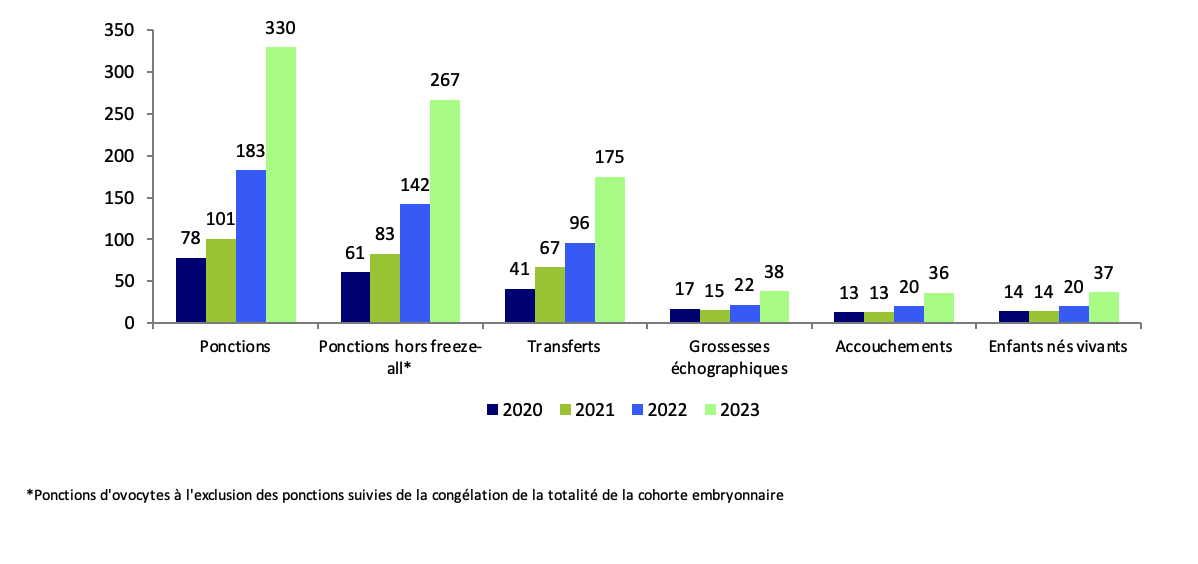

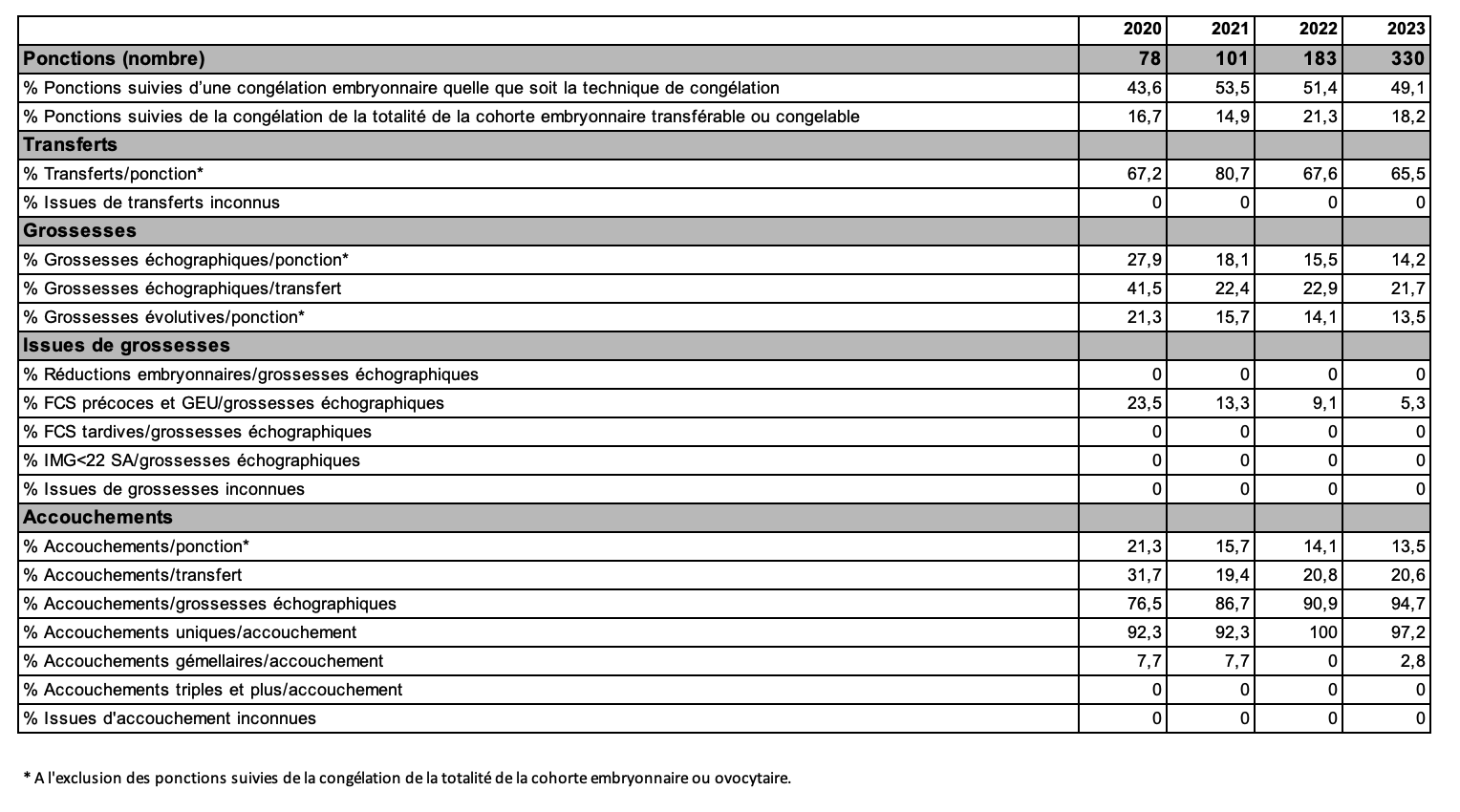

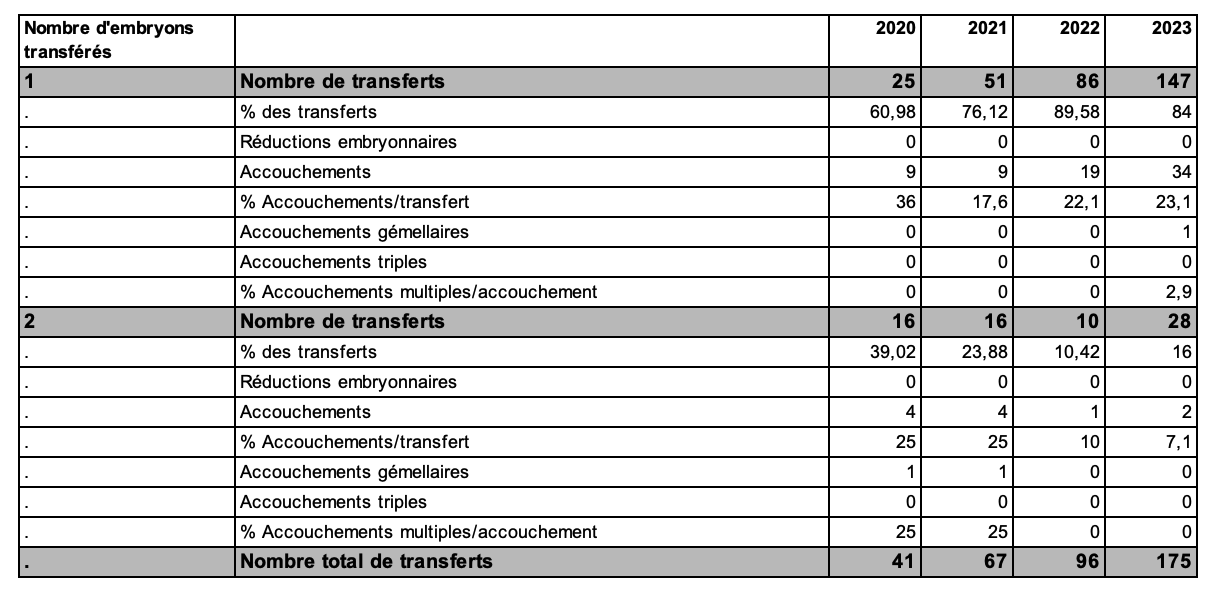

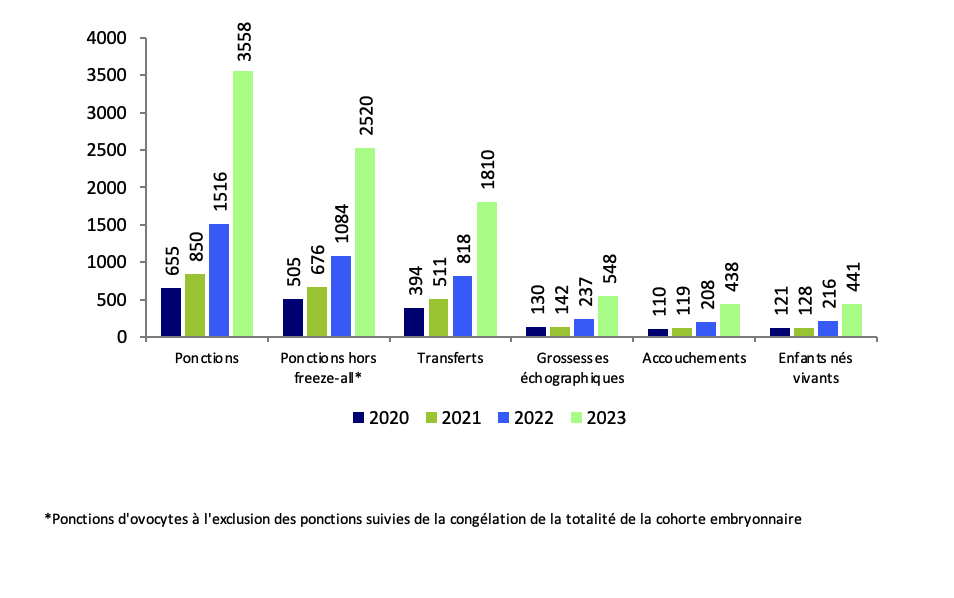

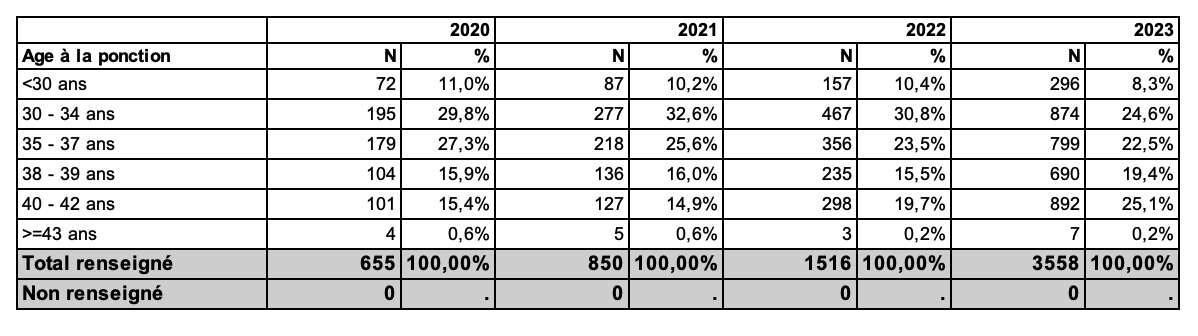

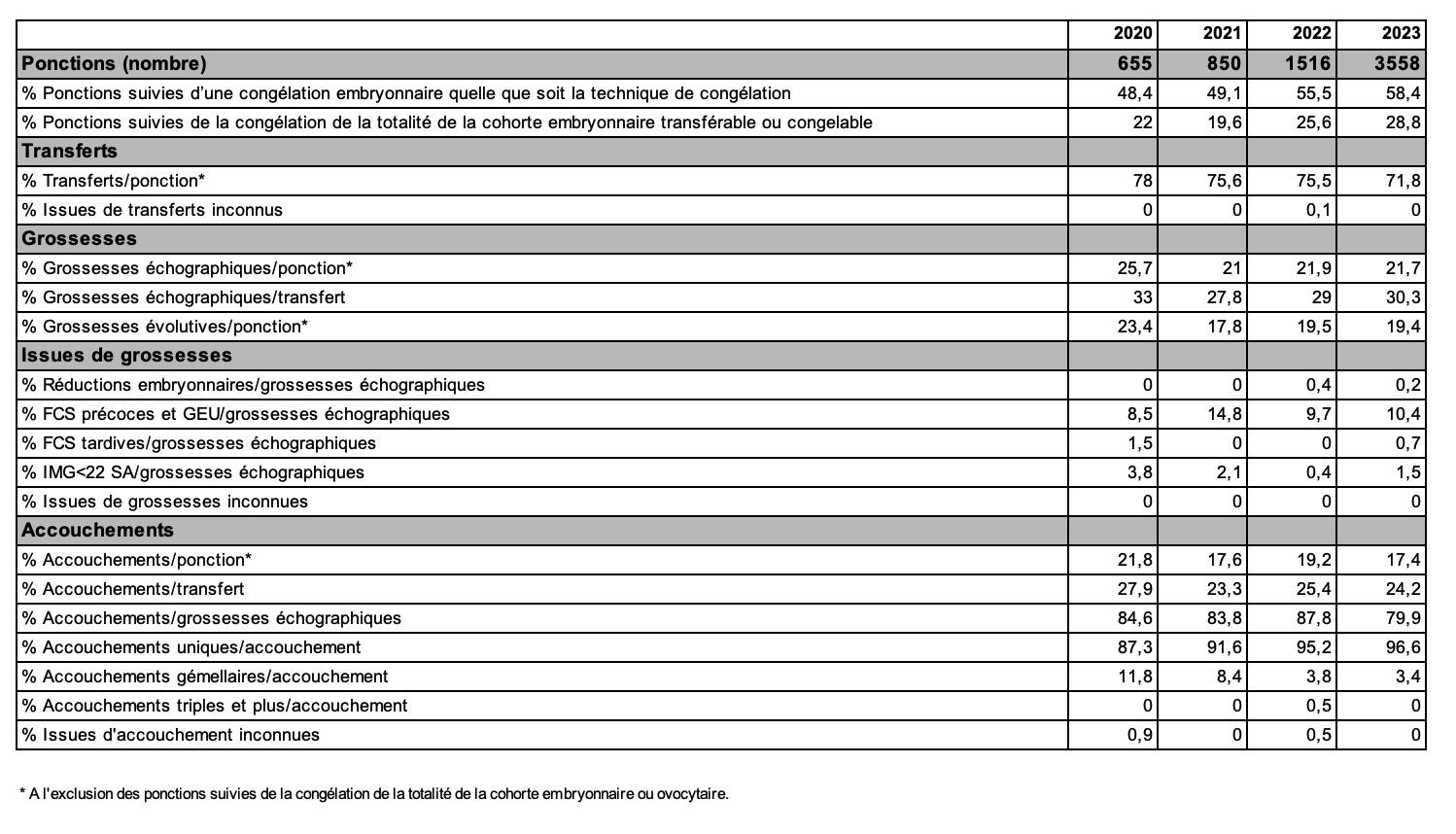

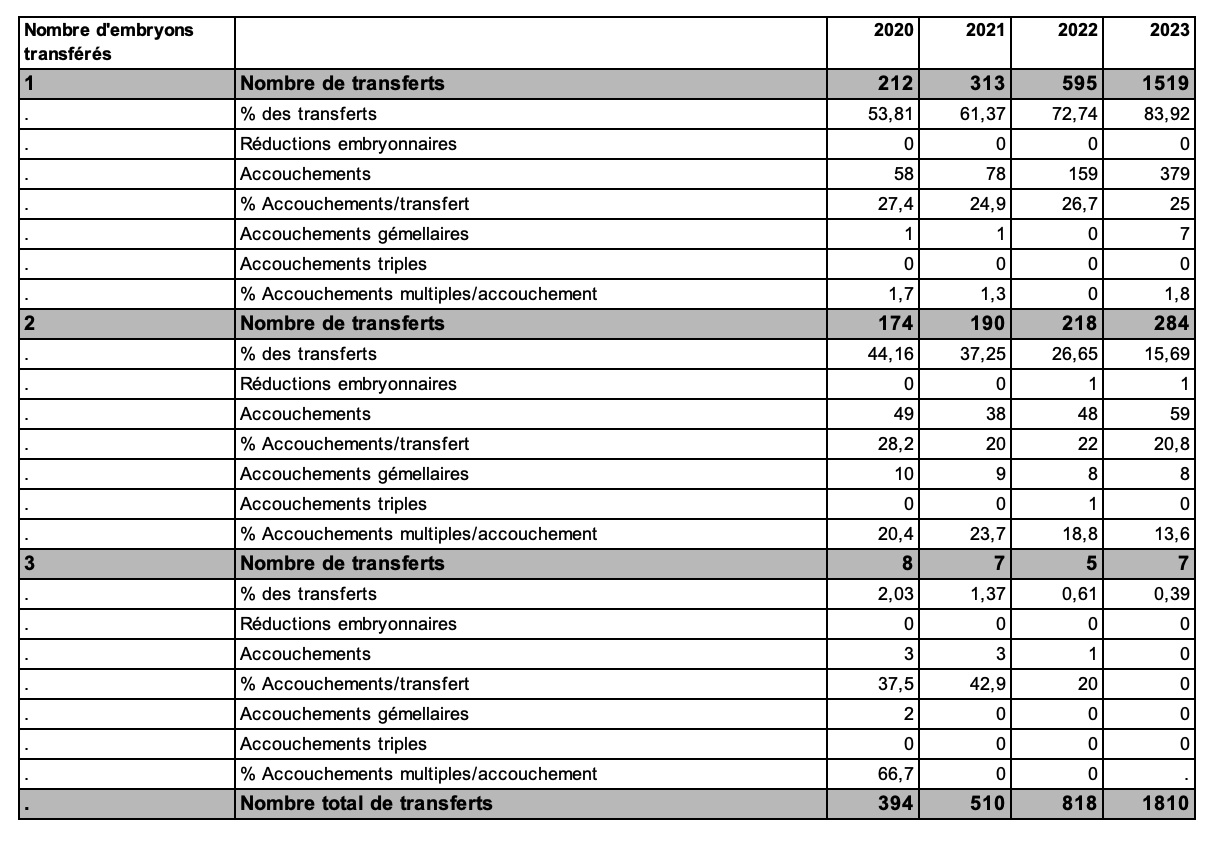

Parmi les techniques de Fécondation in vitro, celle d’ICSI est principalement choisie pour les tentatives de fécondation in vitro utilisant des spermatozoïdes de donneurs (91 % des fécondations in vitro). Néanmoins, les disparités régionales dans le recours à l’ICSI sont importantes, allant de 52,7 % d’utilisation à 100 %. Ce chiffre minimum de recours à l’ICSI est peut-être le reflet d’un changement de pratiques lié à la tension sur le stock de paillettes d’insémination en 2023, dans le contexte de la constitution du stock de paillettes de donneurs ayant consenti à l’accès à leurs origines. Par ailleurs, ceci témoigne d’une absence de recommandations scientifiques clairement établies sur les indications de l’ICSI avec utilisation de don de spermatozoïdes. Les tentatives réalisées en ICSI en 2023 ont permis la naissance de 441 enfants nés vivants soit 104 % d’enfants en plus par rapport à 2022 (figure AMP32). Cette augmentation correspond à une augmentation du nombre de tentatives en 2023 par rapport à 2022 (3 558 tentatives en 2023 contre 1 516 en 2022, soit une augmentation de 134 %). La proportion de tentatives suivies d’une congélation de l’ensemble de la cohorte embryonnaire continue d’augmenter de 25,6 % en 2022 à 28,8 % en 2023 (tableau AMP61). Le nombre de transferts par ponction diminue nettement en 2023 par rapport à 2022 (71,8 % en 2023 et 75,5 % en 2022), indiquant que les ponctions suivies d’une congélation de l’ensemble de la cohorte embryonnaire pourraient être pratiquées dans une population de meilleur pronostic. Le taux d’implantation qui était de 23,6 % en 2022, continue de progresser en 2023 (26,7 % en 2023) (tableau AMP63). En parallèle, on note que l’augmentation déjà observée du pourcentage de transfert mono embryonnaire se poursuit et passe de 72,4 % en 2022 à 83,9 % en 2023 (tableau AMP62). Néanmoins, cette évolution favorable du taux d’implantation contraste avec des taux d’accouchements par ponction qui diminuent (17,6 % en 2023 et 19,2 % en 2022). Ceci est à mettre en regard de l’augmentation de la proportion de femmes non mariées prises en charge en AMP avec don de spermatozoïdes (38,3 % en 2023 versus 13,7 % en 2022), dont l’âge moyen par ailleurs au moment de la ponction est plus élevé (38,1 ans en 2023 versus 37,3 en 2022, cet âge moyen étant plus élevé que celui des autres publics pris en charge).

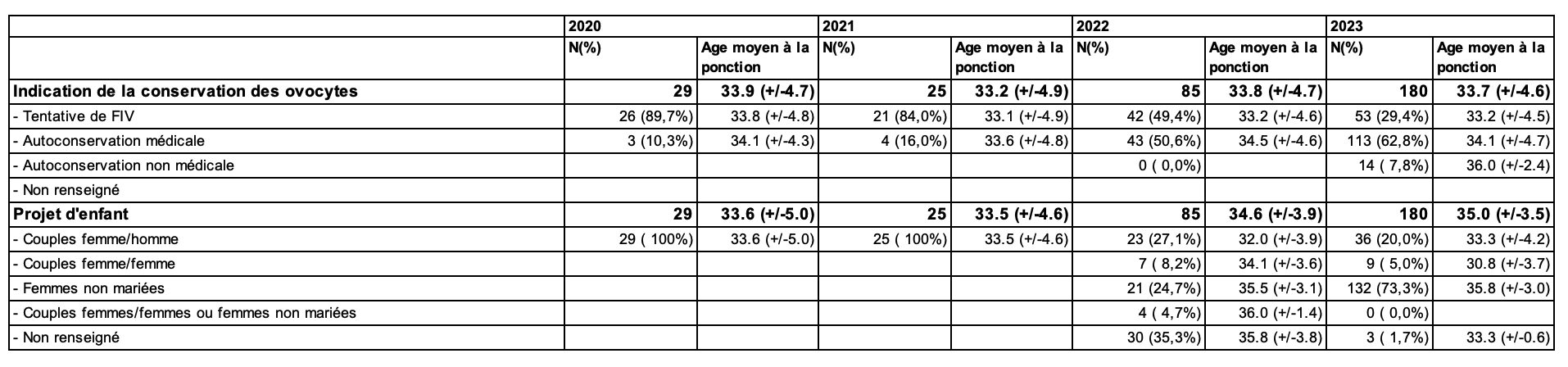

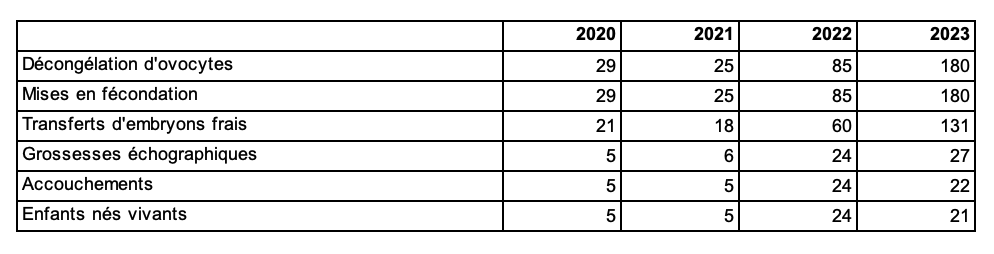

Cette partie présente les tentatives de fécondation in vitro réalisées à partir de cohorte d’ovocytes décongelés et de spermatozoïdes de donneur, quelle que soit l’indication de la congélation des ovocytes. Les tentatives utilisant à la fois des ovocytes décongelés et des ovocytes frais ne sont pas comptabilisées.

En 2023, les tentatives de fécondation in vitro réalisées à partir d’ovocytes auto-conservés et de spermatozoïdes de donneurs demeurent peu nombreuses : 180 décongélations d’ovocytes en vue d’ICSI ont été réalisées et 21 enfants sont nés (tableau AMP67). Néanmoins, le nombre de décongélations d’ovocytes fait en 2023 a été multiplié par 2,1 par rapport à 2022 et cette augmentation devrait se poursuivre de manière accrue au cours des années suivantes, suite à l’entrée en vigueur de la loi de bioéthique de 2021 et à l’élargissement de la conservation ovocytaire sans raison médicale. Il est à noter en 2023 que la majorité des ovocytes décongelés pour une tentative d’AMP avait été conservés initialement pour une indication médicale (113 décongélations, soit 62,8 % des indications, tableau AMP66). La part de l’indication initiale d’autoconservation non médicale ne représente que 7,8 % des décongélations et devrait évoluer dans les années à venir.

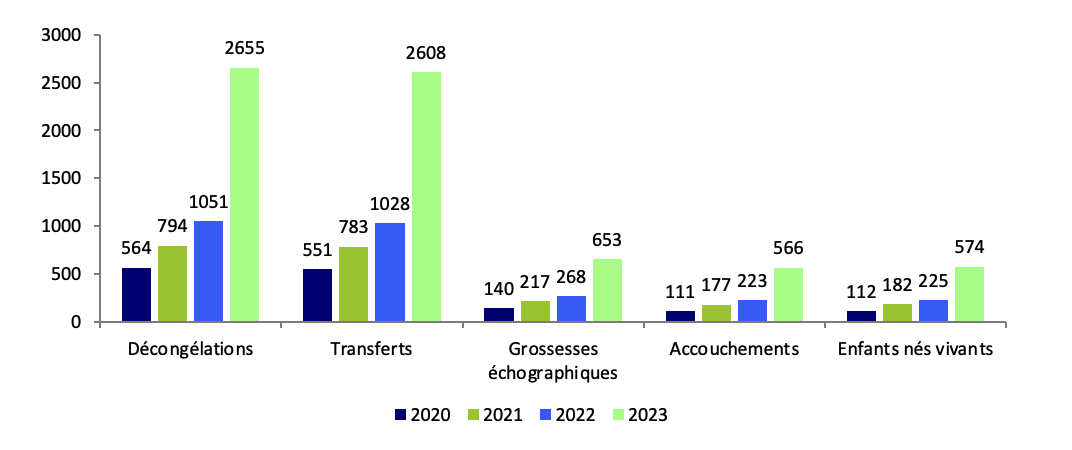

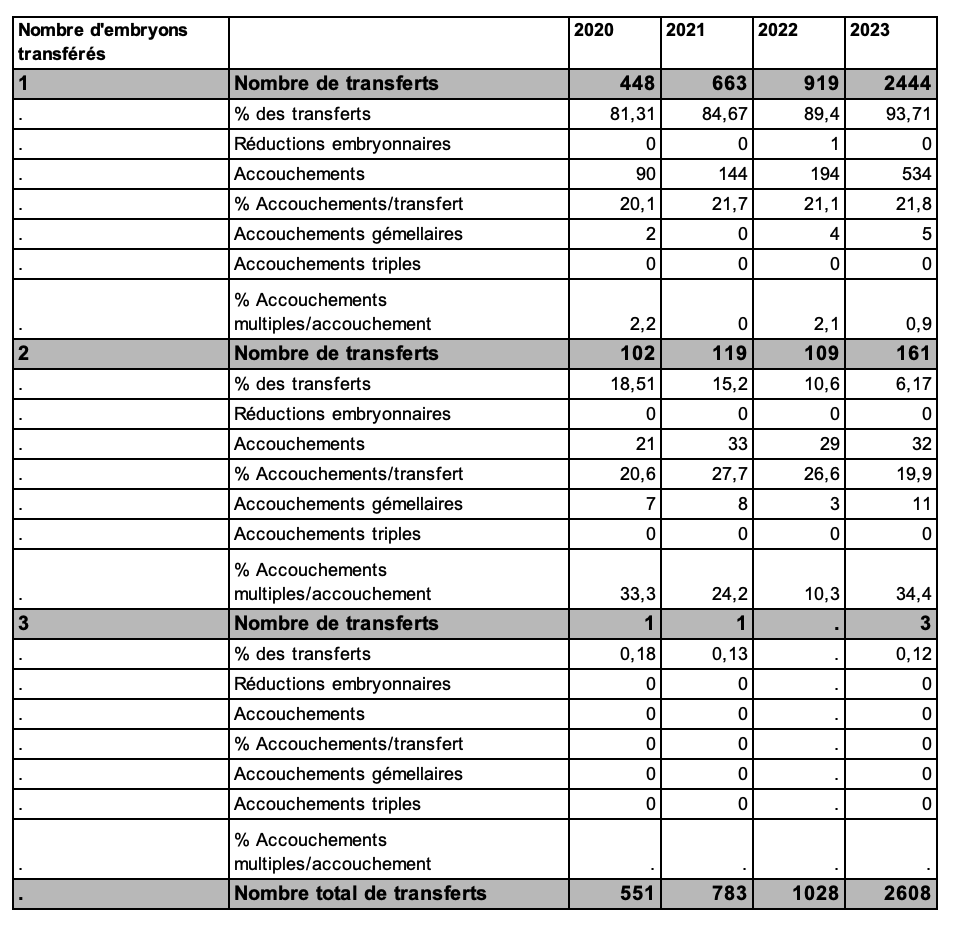

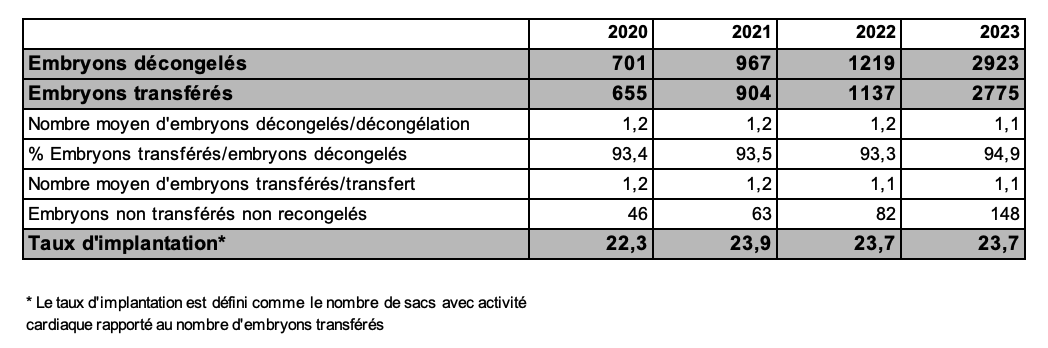

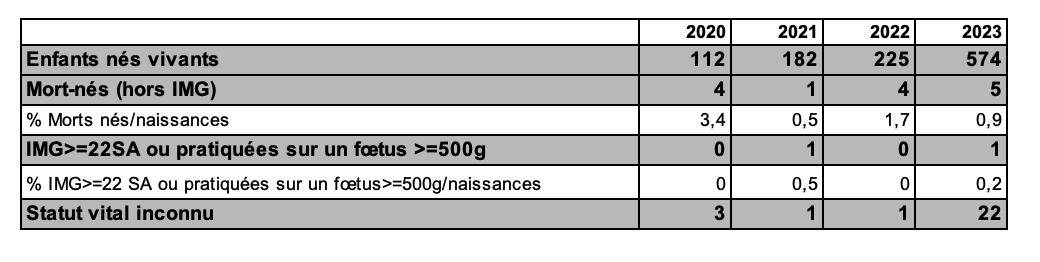

En 2023, le nombre de décongélations d’embryons obtenus après fécondation in vitro réalisée avec des spermatozoïdes de donneurs représentait 42,7 % des tentatives de transfert d’embryons issus de gamètes de donneurs (50 % en 2022). Ces tentatives ont permis la naissance de 574 enfants. Ainsi, les chances d’accoucher après cette technique était de 21,3%, soit des chances stables par rapport à 2022 (tableau AMP71). La très grande majorité des transferts est mono-embryonnaire (93,71 %, tableau AMP72) et ce chiffre continue d’augmenter par rapport à 2022.