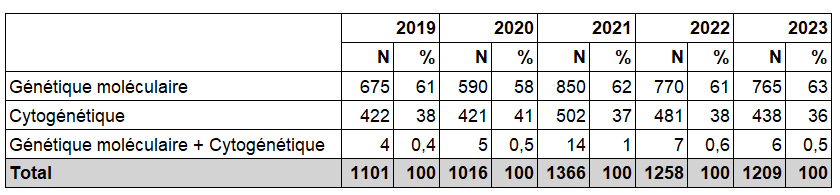

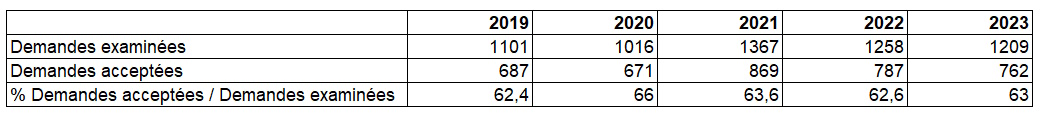

En 2023, 1 209 demandes ont été examinées. Ce nombre de demandes est inférieur à ceux des années 2022 et 2021 (1 258 et 1 367 demandes), années considérées comme des années de rattrapage pour les dossiers DPI qui n’avaient pas pu être pris en charge pendant l’année de pandémie de Covid-19.

Compte tenu de cette année particulière de pandémie de Covid-19 de 2020, et de son impact sur les dossiers de 2021 et 2022, l’activité de DPI est le plus souvent comparée ci-dessous à celle de 2019.

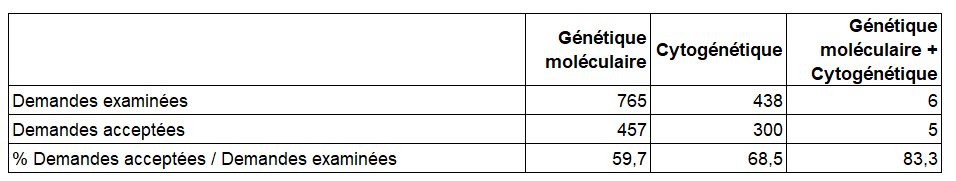

En comparaison avec les années précédant la crise sanitaire, le nombre de demandes examinées est en augmentation (+9,8% par rapport à l’année 2019, pour 1 209 demandes en 2023 et 1101 demandes en 2019). Cette augmentation par rapport à l’année de référence de 2019 avant pandémie, est surtout observée pour les demandes de génétique moléculaire qui restent majoritaires (63,3%) comparativement aux demandes de cytogénétique (36,2%). En effet, le déploiement des nouvelles technologies de séquençage permet une amélioration des taux de diagnostics, et par conséquent une augmentation des indications et des demandes de DPI (Tableau DPI4).

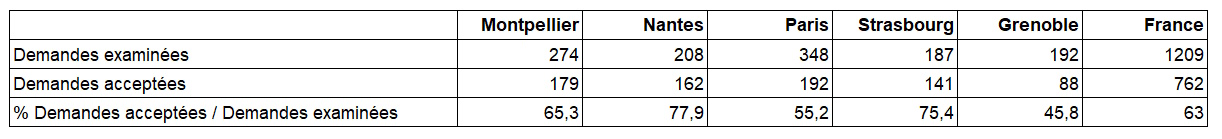

Parmi les demandes examinées, un peu moins des deux tiers (63 %) sont acceptées à l’échelon national. La proportion de demandes acceptées semble se stabiliser depuis 2019. Comparé à 2022, le nombre brut de demandes acceptées est diminué (-3,2 %) (Tableau DPI5). Le taux de demandes acceptées varie selon les centres. En effet, en 2020, une modification des motifs de refus, intégrant la notion de « motivation du couple » et celle « d’abandon de la démarche », a été proposée pour l’ensemble des centres afin de prendre en compte la notion de « perdu de vue » en l’absence de nouveau contact de la part d’un couple depuis plus d’un an. Ce motif est majoritairement pris en compte par plusieurs centres dont les taux d’acceptation sont les plus bas (Tableau DPI6).

Au total, 59,7 % des demandes de génétique moléculaire et 68,5 % des demandes de cytogénétique examinées ont pu être acceptées en 2023, ainsi que 5 des 6 demandes formulées de DPI associant génétique moléculaire et cytogénétique (Tableau DPI7).

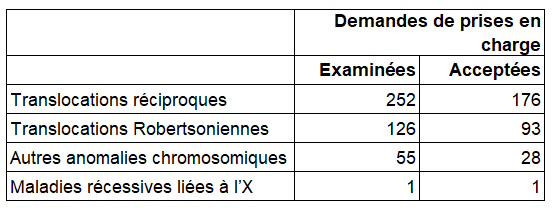

La répartition par indication des demandes examinées en cytogénétique est présentée dans le Tableau DPI8, montrant qu’une seule demande avec une maladie récessive liée à l’X impliquant un sexage a été faite et acceptée. Concernant les translocations, le taux d’acceptation des demandes pour les translocations robertsoniennes (73,8 %, 93 demandes acceptées sur 126 examinées) est légèrement plus important que pour les translocations réciproques (69,8%, 176 demandes acceptées sur 252 examinées) ou pour les autres anomalies chromosomiques (50,9 %, 28 demandes acceptées pour 55 demandes), souvent plus complexes.

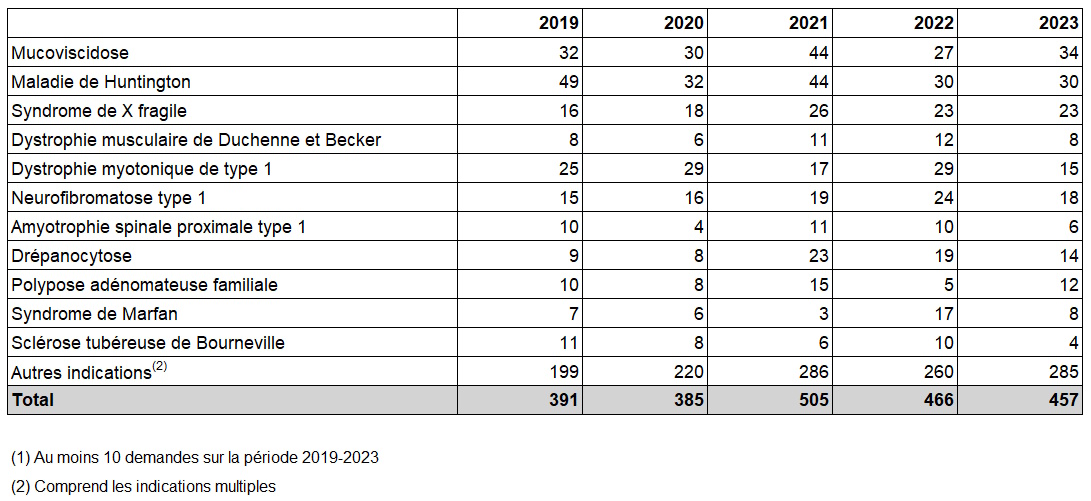

Le Tableau DPI9 indique que les 10 indications les plus fréquentes représentent à elles seules une part importante (172/457 soit 37,6 %) du nombre des demandes acceptées en génétique moléculaire. La proportion concernant les autres indications de génétique moléculaire est en augmentation en 2023 et traduit la diversité des diagnostics réalisés.

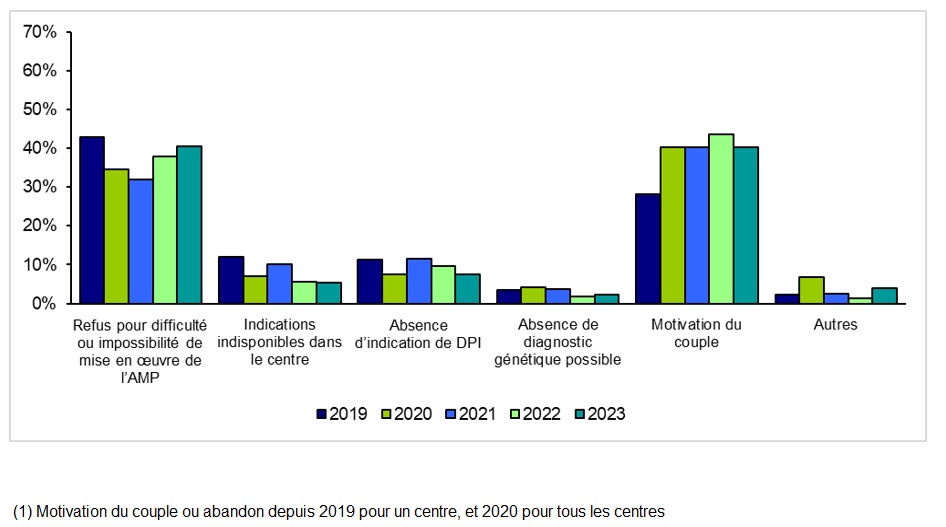

Parmi les motifs de refus en 2023 (Figure DPI1), un abandon de la demande ou une absence de « motivation du couple » est une des causes principales de non réalisation d’un DPI, à équivalence avec la difficulté ou l’impossibilité à mettre en œuvre l’AMP (40,5 %), causée par exemple par une insuffisance de la réserve ovarienne.

En 2023, la proportion de motifs de refus en lien avec une absence de « motivation du couple » représente en effet 40,3 % des situations (versus 43,5% en 2022). Il s’agit de dossiers de demande de DPI initialement établis, mais secondairement non complétés, malgré des sollicitations du couple par le centre de DPI (par exemple bilan hormonal ou gynécologique non réalisé ou dont les résultats ne sont pas transmis au centre de DPI). Cette option de comptabiliser les abandons de la démarche de DPI a été offerte à l’ensemble des centres à partir de l’année 2020.

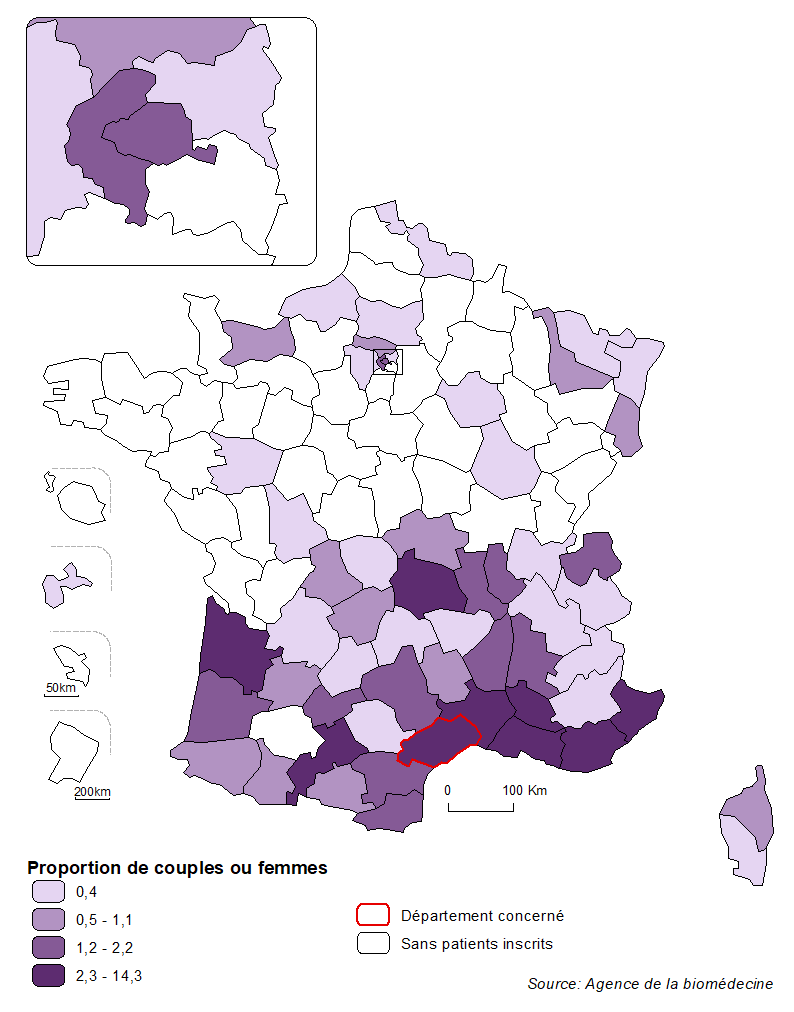

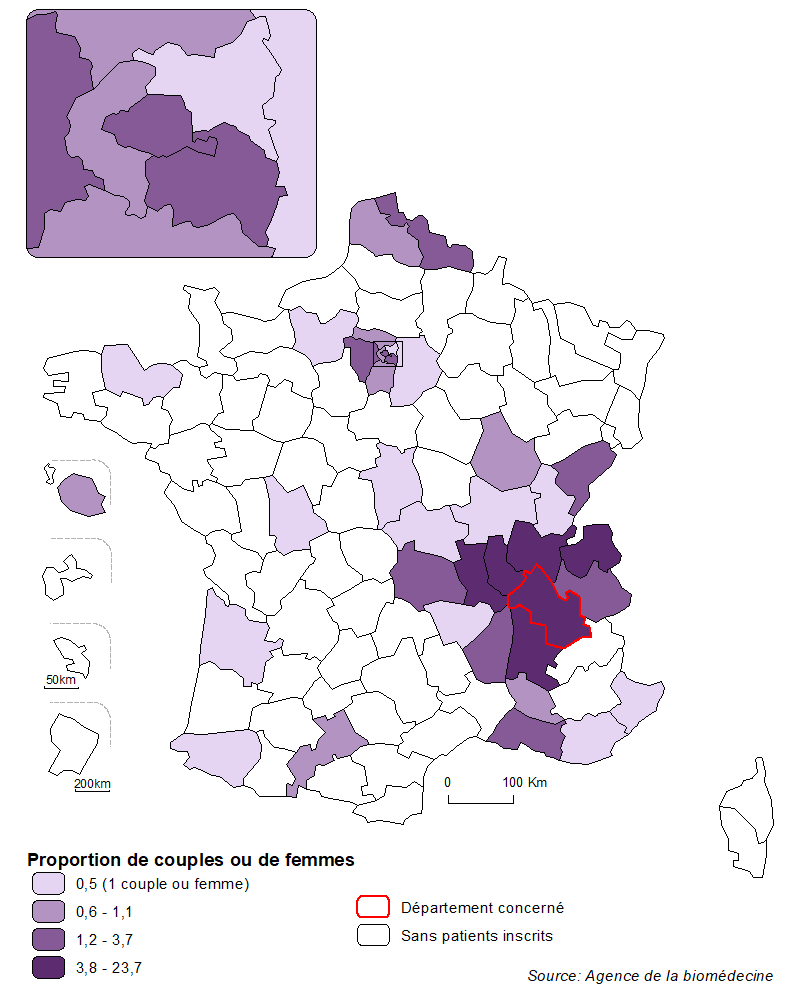

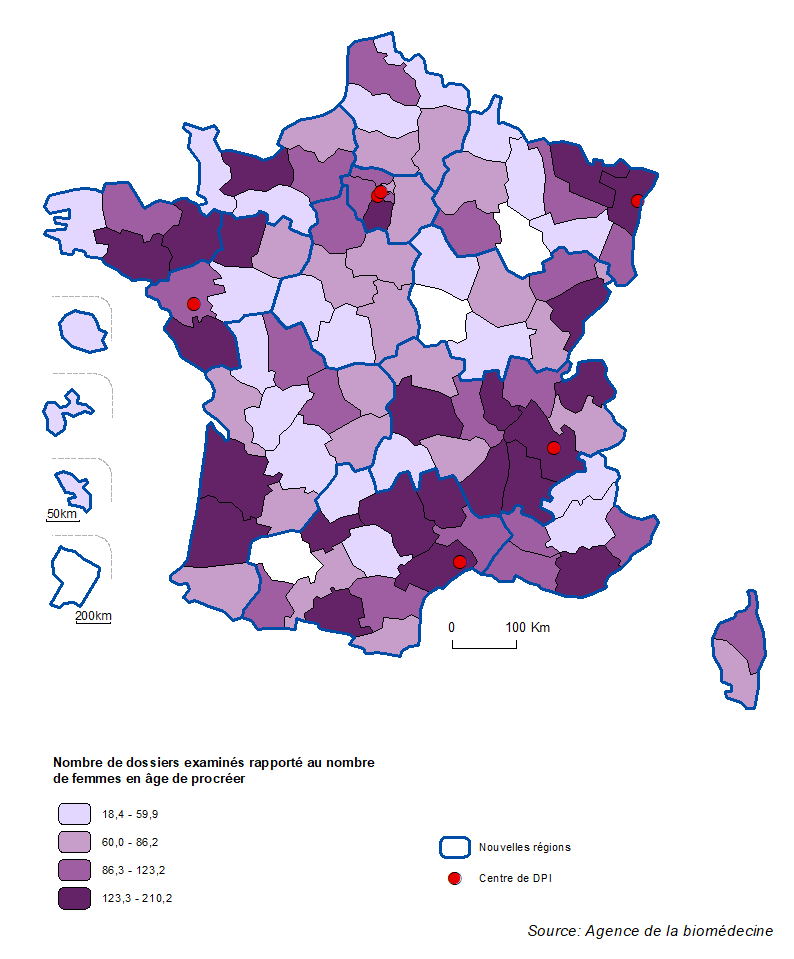

S’agissant de l’accès au DPI à l’échelle nationale, mesuré par le nombre de demandes examinées rapporté à la population des femmes âgées de 18 à 43 ans, on observe des disparités d’accès selon le lieu de résidence des couples (Figure DPI2). En 2023 comme pour les années précédentes, la distribution des dossiers examinés apparaît plus dense dans les régions dotées d’un centre de DPI. Une vigilance particulière doit également être portée pour les couples issus des territoires ultra-marins au regard des plus grandes difficultés d’accès.

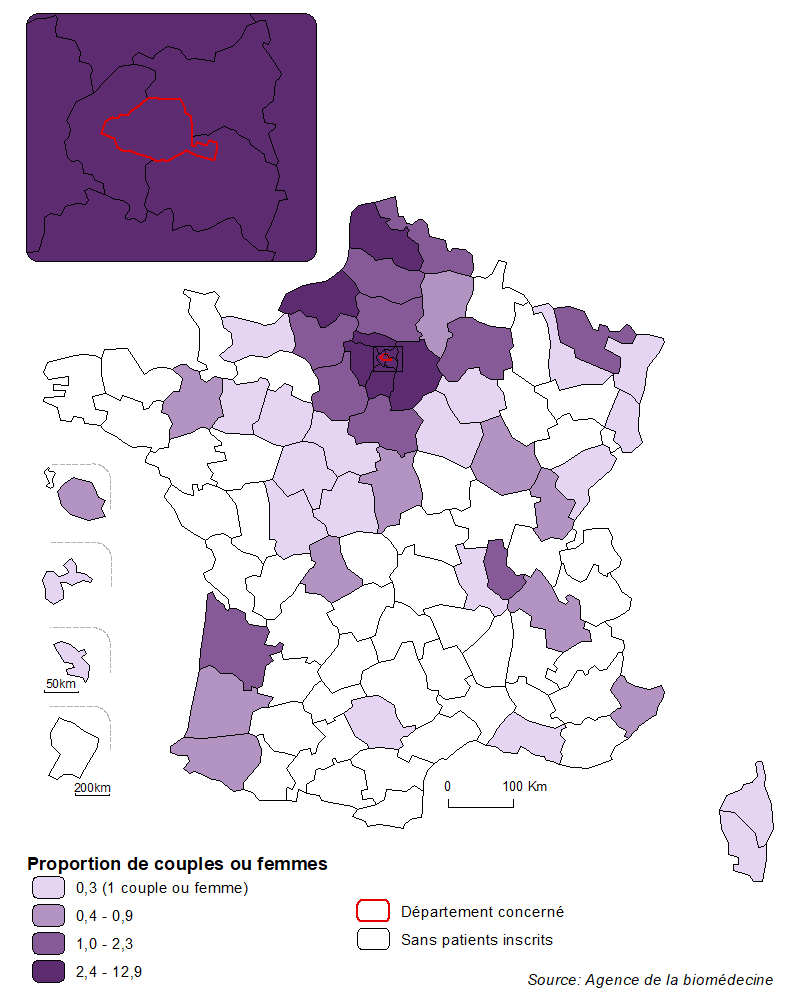

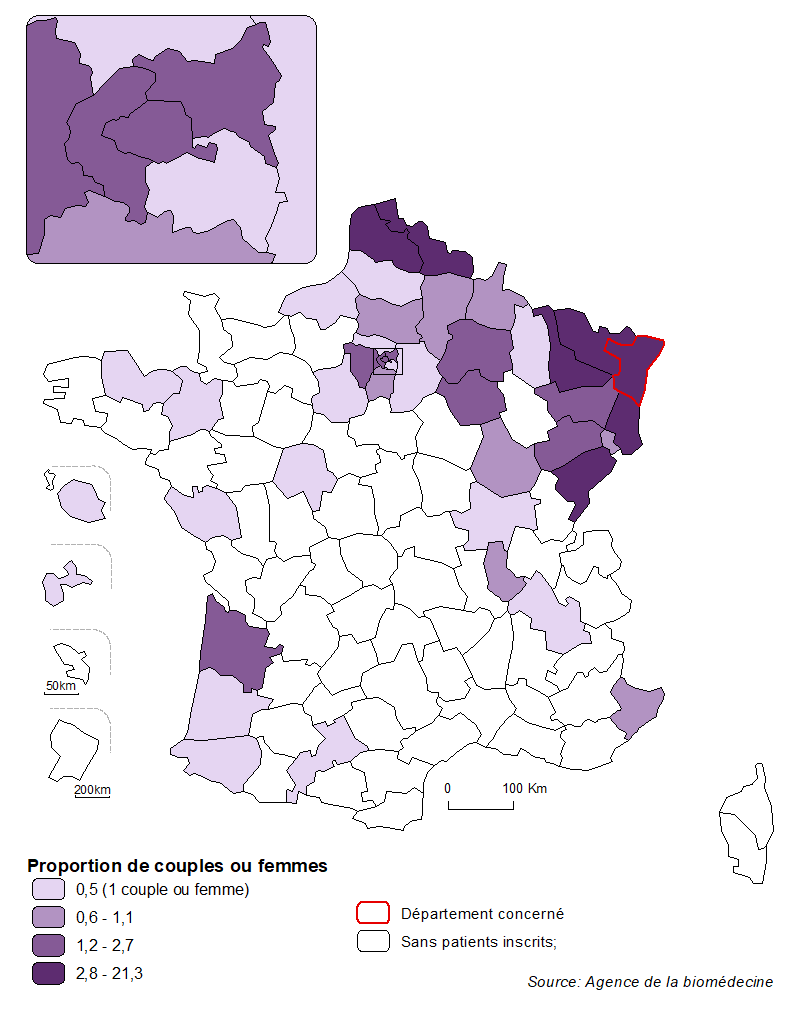

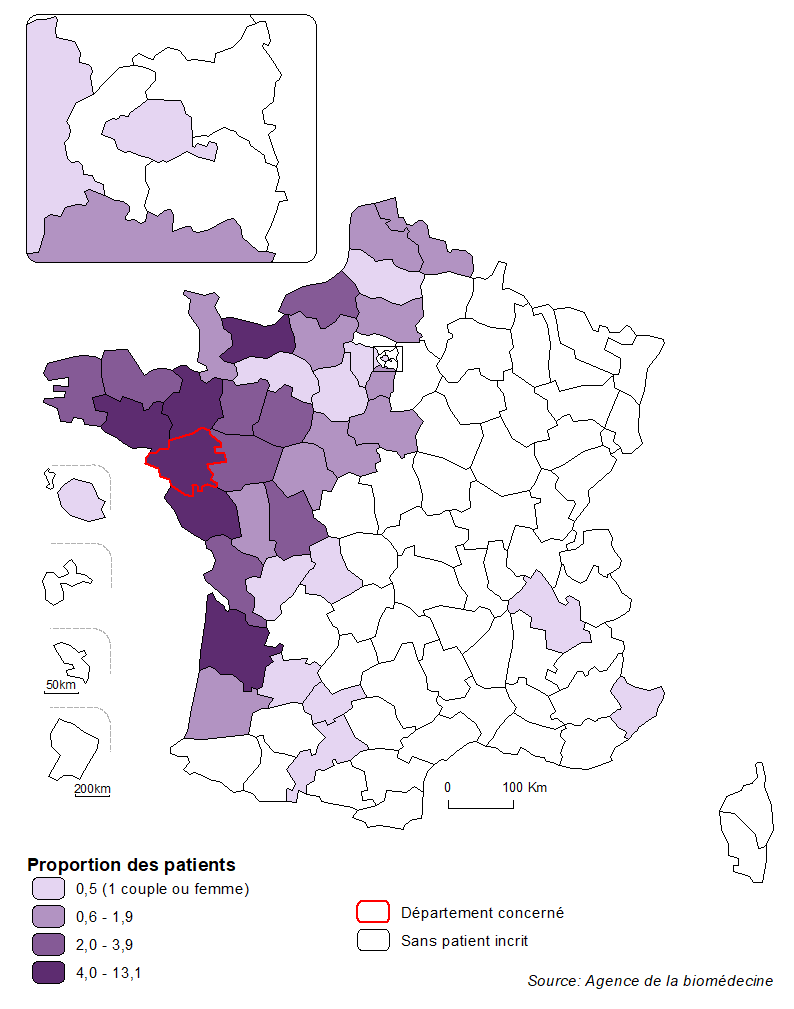

En considérant le recrutement de chaque centre de DPI, la distribution semble relativement équilibrée entre les centres et globalement corrélée au lieu de résidence des couples. Parmi les départements situés à distance d’un centre de DPI, des demandes émanant de couples résidant en Nouvelle Aquitaine ou dans le Nord, départements parmi les plus peuplés de France, ou encore dans le Limousin, sont particulièrement représentées (Figure DPI3).

Figure DPI2. Accès au DPI selon le lieu de résidence des couples en 2023

Figure DPI3. Lieu de résidence des couples pour lesquels une demande a été examinée dans chacun des centres en 2023